×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)

ds本体 激安

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

今回紹介する作品は、ファミコン版『グラディウスII』。1988年の12月にコナミより発売されたシューティングゲームであり、グラディウスシリーズの3作目です。

本作は、アーケード版『グラディウスII GOFERの野望』の移植作ではありますが、正直なところ移植度合いは高くありません。当然です。当時、最先端の業務用基板のフルスペックを使ったアーケード版をファミコンで再現するのは不可能なのですから。しかし、それだけの理由でこの作品を切り捨ててしまうのは愚行以外の何物でもないのです。

なぜなら、このFC版『グラディウスII』は職人集団コナミの匠たちが数々の不可能に挑戦した渾身の力作、FC版『グラディウス』のオリジナル続編であるからです!

グラディウスIIの本質とは何なのか!?

さて、FC版『グラディウスII』を評価する上で避けては通れないのが、原作ともいえるアーケード版『グラディウスII GOFERの野望』です。この作品はすごかった。本当にすごかった。

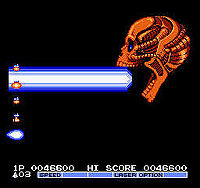

はじまりは、88年春のAOUアミューズメントエキスポ。その会場には、当初予定されていなかった謎のシューティングゲームが展示されていた。編隊をくんで飛来する敵機、漆黒の宇宙に輝くパワーカプセル、青くどこまでも伸びるレーザー、そして見覚えのある愛機ビックバイパー!誰もがひと目で「グラディウスの続編」だと分かった。

しかし次の瞬間、会場にいたすべての人が息を飲んだ。画面いっぱいに映し出される人工太陽!プロミネンスの代わりに噴き出す火竜!全身が炎でできた不死鳥のボス!無機質な意匠と有機的な生物にあふれるエイリアンの巣!触れ合う音が響き渡る巨大なクリスタル!悪意を持って襲いかかるモアイの群れ!立ちはだかる強敵ビッグコアmk-II!とっさの判断が生死をわける高速迷路!

それは見たことがないゲームの宇宙、いやグラディウスの新しい世界だった。

『グラディウスII GOFERの野望』を讃える記事はネット上にあふれている。しかし、私はそのどれとも異なる意見としてこれを提言しよう。「グラディウスIIの真の魅力は、誰もが心を掴まれたあの圧倒感にある」、と…!

?

?

前作に比べて、すべてを上回る完成度!

まず、最初にお断りしておきたいことがある。FC版『グラディウス』は出荷本数が多すぎたために、発売後、急激な値崩れを起こしたこと、名作と名高いアーケード版に比べると劣っている箇所がいろいろ見受けられたことなど、弱点はいろいろある。だが、ゲームとしては実に丁寧に作られた作品だ。

そのFC版『グラディウス』をあらゆる面で圧倒したのが、FC版『グラディウスII』なのだ。

いくつか例を挙げてみよう。

?オプション装備数2個が限界 ? オプション装備数4個に

?レーザーが短射 ? レーザーが長射に

?パワーアップ時無音 ? 内臓音源DPCMを利用してしゃべるように

?縦画面スクロールなし ? 縦画面スクロールを可能に

?ボスは基本ビッグコア ? 各ステージごとに巨大生物兵器?巡洋艦クラスを配備

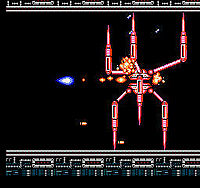

そんな8bit機の限界を超えるグラディウスIIの世界を、とくとご覧あれ。

名作はいつまで経っても色あせない。ファミコンというハードで『グラディウスII GOFERの野望』の新しいサーガを作り出そうとした当時のコナミに、私は惜しみないエールを送りたいと思う。製品リリース時のキャッチコピーは 「ファンタジー、創世」。その言葉にすべてがこめられているのではないだろうか。

3DS R4i 購入r4i sdhc

- 共通テーマ:未来に伝えたいレトロゲーム テーマに参加中!

8bitの宇宙の果てで、ボクたちはGOFERの奇跡に出会った。

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

今回紹介する作品は、ファミコン版『グラディウスII』。1988年の12月にコナミより発売されたシューティングゲームであり、グラディウスシリーズの3作目です。

本作は、アーケード版『グラディウスII GOFERの野望』の移植作ではありますが、正直なところ移植度合いは高くありません。当然です。当時、最先端の業務用基板のフルスペックを使ったアーケード版をファミコンで再現するのは不可能なのですから。しかし、それだけの理由でこの作品を切り捨ててしまうのは愚行以外の何物でもないのです。

なぜなら、このFC版『グラディウスII』は職人集団コナミの匠たちが数々の不可能に挑戦した渾身の力作、FC版『グラディウス』のオリジナル続編であるからです!

グラディウスIIの本質とは何なのか!?

さて、FC版『グラディウスII』を評価する上で避けては通れないのが、原作ともいえるアーケード版『グラディウスII GOFERの野望』です。この作品はすごかった。本当にすごかった。

はじまりは、88年春のAOUアミューズメントエキスポ。その会場には、当初予定されていなかった謎のシューティングゲームが展示されていた。編隊をくんで飛来する敵機、漆黒の宇宙に輝くパワーカプセル、青くどこまでも伸びるレーザー、そして見覚えのある愛機ビックバイパー!誰もがひと目で「グラディウスの続編」だと分かった。

しかし次の瞬間、会場にいたすべての人が息を飲んだ。画面いっぱいに映し出される人工太陽!プロミネンスの代わりに噴き出す火竜!全身が炎でできた不死鳥のボス!無機質な意匠と有機的な生物にあふれるエイリアンの巣!触れ合う音が響き渡る巨大なクリスタル!悪意を持って襲いかかるモアイの群れ!立ちはだかる強敵ビッグコアmk-II!とっさの判断が生死をわける高速迷路!

それは見たことがないゲームの宇宙、いやグラディウスの新しい世界だった。

『グラディウスII GOFERの野望』を讃える記事はネット上にあふれている。しかし、私はそのどれとも異なる意見としてこれを提言しよう。「グラディウスIIの真の魅力は、誰もが心を掴まれたあの圧倒感にある」、と…!

?

?

前作に比べて、すべてを上回る完成度!

まず、最初にお断りしておきたいことがある。FC版『グラディウス』は出荷本数が多すぎたために、発売後、急激な値崩れを起こしたこと、名作と名高いアーケード版に比べると劣っている箇所がいろいろ見受けられたことなど、弱点はいろいろある。だが、ゲームとしては実に丁寧に作られた作品だ。

そのFC版『グラディウス』をあらゆる面で圧倒したのが、FC版『グラディウスII』なのだ。

いくつか例を挙げてみよう。

?オプション装備数2個が限界 ? オプション装備数4個に

?レーザーが短射 ? レーザーが長射に

?パワーアップ時無音 ? 内臓音源DPCMを利用してしゃべるように

?縦画面スクロールなし ? 縦画面スクロールを可能に

?ボスは基本ビッグコア ? 各ステージごとに巨大生物兵器?巡洋艦クラスを配備

そんな8bit機の限界を超えるグラディウスIIの世界を、とくとご覧あれ。

最初に待ち受けるのは要塞兵器「人工太陽」! 震えるぞハート!バーニングするほどヒート!

かつて高い文明を誇ったと思われる謎の遺跡…。しかし今はエイリアンの巣だ!

敵の猛攻を受ける逆火山ステージを抜けると、神秘の輝きをはなつクリスタルステージが続く。

お前はいままで破壊したモアイの数を覚えているか!? オールドストーンリベンジ!

大人になってもグラIIをクリアできないほうが怖いと思わないの!? 「姉ちゃん、明日って今さ!」

無機質な要塞の奥にぜん動する有機的な通路を発見! GOFER、地獄から戻ってきたぞ!

ステージ1のボス、灼熱の守護神?フェニックス! ステージ2のボス、監視者?ビッグアイ!

ステージ2のボス、スカルブラスター?ギーガ! ステージ3のボス、迷彩戦艦クリスタルコア!

第一の刺客、巡洋艦ビッグコア(Type-G)! 第二の刺客、生物兵器ゴーレム!

第三の刺客、テトラン! 第四の刺客、サラマンダ戦役の敗北者ゼロスフォース!

要塞内部に待ち受けるのは、「デモス」と「クラブ」! どちらも強敵であることは間違いない!

ついに特殊部隊GOFERの司令官と対峙する時…!

名作はいつまで経っても色あせない。ファミコンというハードで『グラディウスII GOFERの野望』の新しいサーガを作り出そうとした当時のコナミに、私は惜しみないエールを送りたいと思う。製品リリース時のキャッチコピーは 「ファンタジー、創世」。その言葉にすべてがこめられているのではないだろうか。

3DS R4i 購入r4i sdhc

PR

ps3 cobra usb

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

『テイルズ?オブ?デスティニー』は、スーパーファミコンの限界を超えたドラマチックRPGとして名高い『テイルズ?オブ?ファンタジア』の次回作として、プラットフォームをプレイステーションに移して発売された作品である。オープニングアニメーションにはプロダクションIG、DEENを起用した主題歌「夢であるように」、そしていのまたむつみ氏をキャラクターデザインという最強の布陣。まさに、ドラクエ、FFの牙城を打ち崩そうとするナムコの気迫が伝わってくる期待の一本だった。

だが、結果は残念なことに…。PSの市場では先んじて発売された『ファイナルファンタジーVII』が次世代ハードのRPGのあるべき姿を示しすぎてしまい、SFC版『テイルズ?オブ?ファンタジア』のシステムを踏襲するにとどまった『テイルズ?オブ?デスティニー』はすでに過去のRPGという風体だったのだ。

そのため、ナムコはシリーズのブランド奪回のために、PSに『テイルズ?オブ?ファンタジア』の移植を決行し、その後、再びいのまたむつみ氏を起用して本気のテイルズとして『テイルズ?オブ?エターニア』をリリース。しかし、『~ファンタジア』はなぜか主題歌がヘンなアレンジになってしまい、『~エターニア』も個人的にはキライじゃないのだがイマイチ垢抜けない感じに。

シリーズが迷走する中、『~デスティニー』はいつしかその存在を忘れられてしまったのか?いいや、そんなことはなかった。ゲーム自体が発売されてから数年が経つにも関わらず、小説版、CDドラマ版、漫画にいたっては二つの雑誌で連載。そう、『テイルズ?オブ?デスティニー』はファンから愛され続けていたのだ。愛してやまない作品といっても過言ではないだろう。

今回は、そんな『テイルズ?オブ?デスティニー』について語る。

素材の良さを使いこなせなかった、未完成作『デスティニー』

『テイルズ?オブ?デスティニー』はけっして出来のいいゲームではない。むしろ、プレーヤーに余計なストレスを感じさせる場面の多い作品といえるだろう。部分のアイデアや演出に光る部分はあるのだが、システムやシナリオがそれらを活かしきれていないというか、何かと残念なのである。

だが、意志のある剣?6本のソーディアン、天地戦争といった設定は非常に面白い。そして、登場するキャラクターたちがとてもいいヤツばかりなのだ。英雄を目指して上京してきた田舎剣士の熱血漢スタン、戦闘中もガルド拾いばかりしている守銭奴の女剣士ルーティ、一番非力なメガネ巫女にも関わらず大剣を振り回すフィリア、大切な人を守るために“裏切り者”として命を落とすリオン─―。そして、ソーディアンマスターたちと言葉の掛け合いをする意思を持つ剣?ソーディアン。

これだけ美味しいネタがあるにも関わらず、絶対に旅の途中にいろいろなイベントが起きているはずなのに、ゲームでは何も語られない。だからこそ、ファンは想像の世界で遊ぶ。また、DEENが歌う主題歌の「夢であるように」が、どのキャラクターのどんな時の心情を歌っているかとさまざまな解釈ができるという点。未完成と偶然によって、好きな人にはたまらない作品。それが、『テイルズ?オブ?デスティニー』なのだ。

あまりにも切ないボーイ?ミーツ?ガール『デスティニー2』

前作から18年後。スタンとルーティの息子カイルと、巨大レンズから現れた謎の少女リアラの出会いから始まるのが『テイルズ?オブ?デスティニー2』だ。

ゲーム面は前作同様残念なところがまた多く、作品への愛がないと辛い場面が(前作に比べれば少なくなったが)ある。しかし、個人的には「本作を越える少年の成長を描いたRPGはない」とシナリオと演出面を絶賛したい。

主人公のカイルは、ゲームスタート直前はバカといて描かれる。世界を救った偉大な父に憧れて「英雄になりたい!」と日々森をかけ回る無邪気な少年。そんな平穏な日々は、ちょっとした冒険気分で訪れた遺跡で、巨大レンズから突如現れた美少女リアラと出会ったことで破られる。「英雄を探している」と語るカイルは「自分がリアラの英雄になる」と宣言するが相手にされない。

そんなカイルとリアラは一緒に旅を続け、英雄と呼ばれている人たちとの出会い、襲いかかる謎の敵との戦闘、隠されていた悲しい過去と向き合うことで成長していく。そして、絶体絶命の危機に瀕していたリアラを救いに現れたカイルに、リアラは「自分が探していた英雄こそ、成長したカイルであること」を自覚する。それまでツンツンだったリアラが、ツンデレ→デレデレになっていく過程は必見だ。

一方、「英雄であること」の代償を理解し始めたカイルは、最初の能天気さがなくなり、一人の男として世界を覆う歪みと対峙していくことになる。物語の最後、カイルとリアラに迫られる究極の選択。オープニングアニメーションの最後のカット、夕日の中で互いに背を向けて言葉なき会話をする二人の心情を察すると涙が止まらない。

そんなわけで、

「俺の中での最高傑作は『デスティニー』なので、『エリクシア』なんてやらないよ」というレトロゲーマーらしい発言を残して今回は終わるのである。うん、これでいいのだ。

テイルズ オブ デスティニー(特典無し)

テイルズ オブ デスティニー(特典無し)

販売元:ナムコ

(2006-11-30)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

テイルズ オブ デスティニー ディレクターズカット(通常版)

テイルズ オブ デスティニー ディレクターズカット(通常版)

販売元:ナムコ

(2008-01-31)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

テイルズ オブ デスティニー2

テイルズ オブ デスティニー2

販売元:ナムコ

(2002-11-28)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

テイルズ オブ デスティニー2

テイルズ オブ デスティニー2

販売元:ナムコ

(2007-02-15)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

3ds goldps3 usbドングル

運命(デスティニー)なんか感じなかったけど、大好きでした。

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

『テイルズ?オブ?デスティニー』は、スーパーファミコンの限界を超えたドラマチックRPGとして名高い『テイルズ?オブ?ファンタジア』の次回作として、プラットフォームをプレイステーションに移して発売された作品である。オープニングアニメーションにはプロダクションIG、DEENを起用した主題歌「夢であるように」、そしていのまたむつみ氏をキャラクターデザインという最強の布陣。まさに、ドラクエ、FFの牙城を打ち崩そうとするナムコの気迫が伝わってくる期待の一本だった。

だが、結果は残念なことに…。PSの市場では先んじて発売された『ファイナルファンタジーVII』が次世代ハードのRPGのあるべき姿を示しすぎてしまい、SFC版『テイルズ?オブ?ファンタジア』のシステムを踏襲するにとどまった『テイルズ?オブ?デスティニー』はすでに過去のRPGという風体だったのだ。

そのため、ナムコはシリーズのブランド奪回のために、PSに『テイルズ?オブ?ファンタジア』の移植を決行し、その後、再びいのまたむつみ氏を起用して本気のテイルズとして『テイルズ?オブ?エターニア』をリリース。しかし、『~ファンタジア』はなぜか主題歌がヘンなアレンジになってしまい、『~エターニア』も個人的にはキライじゃないのだがイマイチ垢抜けない感じに。

シリーズが迷走する中、『~デスティニー』はいつしかその存在を忘れられてしまったのか?いいや、そんなことはなかった。ゲーム自体が発売されてから数年が経つにも関わらず、小説版、CDドラマ版、漫画にいたっては二つの雑誌で連載。そう、『テイルズ?オブ?デスティニー』はファンから愛され続けていたのだ。愛してやまない作品といっても過言ではないだろう。

今回は、そんな『テイルズ?オブ?デスティニー』について語る。

素材の良さを使いこなせなかった、未完成作『デスティニー』

『テイルズ?オブ?デスティニー』はけっして出来のいいゲームではない。むしろ、プレーヤーに余計なストレスを感じさせる場面の多い作品といえるだろう。部分のアイデアや演出に光る部分はあるのだが、システムやシナリオがそれらを活かしきれていないというか、何かと残念なのである。

だが、意志のある剣?6本のソーディアン、天地戦争といった設定は非常に面白い。そして、登場するキャラクターたちがとてもいいヤツばかりなのだ。英雄を目指して上京してきた田舎剣士の熱血漢スタン、戦闘中もガルド拾いばかりしている守銭奴の女剣士ルーティ、一番非力なメガネ巫女にも関わらず大剣を振り回すフィリア、大切な人を守るために“裏切り者”として命を落とすリオン─―。そして、ソーディアンマスターたちと言葉の掛け合いをする意思を持つ剣?ソーディアン。

これだけ美味しいネタがあるにも関わらず、絶対に旅の途中にいろいろなイベントが起きているはずなのに、ゲームでは何も語られない。だからこそ、ファンは想像の世界で遊ぶ。また、DEENが歌う主題歌の「夢であるように」が、どのキャラクターのどんな時の心情を歌っているかとさまざまな解釈ができるという点。未完成と偶然によって、好きな人にはたまらない作品。それが、『テイルズ?オブ?デスティニー』なのだ。

あまりにも切ないボーイ?ミーツ?ガール『デスティニー2』

前作から18年後。スタンとルーティの息子カイルと、巨大レンズから現れた謎の少女リアラの出会いから始まるのが『テイルズ?オブ?デスティニー2』だ。

ゲーム面は前作同様残念なところがまた多く、作品への愛がないと辛い場面が(前作に比べれば少なくなったが)ある。しかし、個人的には「本作を越える少年の成長を描いたRPGはない」とシナリオと演出面を絶賛したい。

主人公のカイルは、ゲームスタート直前はバカといて描かれる。世界を救った偉大な父に憧れて「英雄になりたい!」と日々森をかけ回る無邪気な少年。そんな平穏な日々は、ちょっとした冒険気分で訪れた遺跡で、巨大レンズから突如現れた美少女リアラと出会ったことで破られる。「英雄を探している」と語るカイルは「自分がリアラの英雄になる」と宣言するが相手にされない。

そんなカイルとリアラは一緒に旅を続け、英雄と呼ばれている人たちとの出会い、襲いかかる謎の敵との戦闘、隠されていた悲しい過去と向き合うことで成長していく。そして、絶体絶命の危機に瀕していたリアラを救いに現れたカイルに、リアラは「自分が探していた英雄こそ、成長したカイルであること」を自覚する。それまでツンツンだったリアラが、ツンデレ→デレデレになっていく過程は必見だ。

一方、「英雄であること」の代償を理解し始めたカイルは、最初の能天気さがなくなり、一人の男として世界を覆う歪みと対峙していくことになる。物語の最後、カイルとリアラに迫られる究極の選択。オープニングアニメーションの最後のカット、夕日の中で互いに背を向けて言葉なき会話をする二人の心情を察すると涙が止まらない。

そんなわけで、

「俺の中での最高傑作は『デスティニー』なので、『エリクシア』なんてやらないよ」というレトロゲーマーらしい発言を残して今回は終わるのである。うん、これでいいのだ。

テイルズ オブ デスティニー(特典無し)

テイルズ オブ デスティニー(特典無し)販売元:ナムコ

(2006-11-30)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

テイルズ オブ デスティニー ディレクターズカット(通常版)

テイルズ オブ デスティニー ディレクターズカット(通常版)販売元:ナムコ

(2008-01-31)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

テイルズ オブ デスティニー2

テイルズ オブ デスティニー2販売元:ナムコ

(2002-11-28)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

テイルズ オブ デスティニー2

テイルズ オブ デスティニー2販売元:ナムコ

(2007-02-15)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

3ds goldps3 usbドングル

r4i sdhc

「モンスター vs エイリアン」などと聞くと、どこぞの映画配給会社がレンタル用に仕入れてきたどうしようもない企画映画…などと思われてしまう今日この頃。しかし、今から23年前の1988年、この阿呆っぽいテーマで、人類の滅亡と再生までを描く壮大なサーガが存在した。その名は『 ラストハルマゲドン 』。

さあ、今夜も、埋もれし歴史の一頁を紐解いてみよう――。

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士だ。

今回発掘したのは、ブレイングレイによる1988年の作品、『ラストハルマゲドン』だ。終末戦争を意味するハルマゲドンに「ラスト」が付いているなんておかしい?その理由は、エンディングを見れば分かるので安心していただきたい。鬼才?飯島健男(現?飯野多紀哉)氏が贈る、はるか未来における地球の物語。それは、すべてのゲームプレーヤーの度肝を抜くものだった。

▼ やたらカッコイイ戦闘BGM(PCエンジン版) ▼

▼飯野節全開のカッコ良すぎるオープニング(FM-TOWNS版) ▼

正義? 悪? そんな概念が一切ないRPG!

『 ラストハルマゲドン 』の物語は、人類が死滅した後の地球において、これまで地中を住処にしていた魔物たちが地上を我が物としようとした矢先、宇宙より飛来せしエイリアンたちと遭遇!両者は「地上」という楽園を巡ってはてなき戦いを開始する…というところからはじまる。

降伏? 休戦? そんなものは許されない。どちらかが死に絶えるまで続く壮絶な殲滅戦。“種”としての生き残りを賭けた戦争に一切の妥協は許されない。正義? 悪? そんなものもこの作品に存在しない。あるのは、「戦いに敗れて死ぬか」、「勝って今日を生き残るか」だけだ。

本作においてプレーヤーの分身となるのは、12体のモンスターたち。「あんな奴らに地上を渡してなるものか!」、「ぶっ殺してやるぜ!」と非常に好戦的な彼らの行動や言動には、勇者としての礼儀、主人公としての正義など微塵も感じられない。戦闘に突入しても「○○○があらわれた!」ではなく、

エ モ ノ が い た ぜ !

という調子である。

世界の終末後というかなりなヘヴィな世界観と相まって、ジャンル説明に「ダーク?ファンタジー」という言葉すらも生ぬるい。まさに、「ラストハルマゲドン」! もはや誰も読む者がいなくなった黙示録の最終章、その名にふさわしい雰囲気がこの作品の魅力だ。

108枚の石版を探し、世界の謎を解き明かせ!

『ラストハルマゲドン』の魅力のひとつに、「荒廃した地上の謎を解く」というものがある。モンスターたちが地中で生活をしている間に、かつて栄華を誇った人類は、ある理由によって、滅亡してしまう。それからさらに月日は流れ、地上は人類の文明のカケラすら残っていない死の大地となってしまったのだ。

いや、文明のカケラは残っている。それが、 “石碑” の存在である。モンスターたちは、地上に何者かが残した石碑があることを知る。そこには、人類の身に何が起き、地上に何が起きたかといった真実が記されているのだ。その数なんと108枚!

悪意ある人は言う。「アイテムを100枚集めろとかいうゲームは大概クソゲーだ」と。ぐぬぬ、一理ある。たしかに『ラストハルマゲドン』を挫折する理由のNo.1は「108枚も石版を見つけてられねー」というもの。そう、このゲーム、「約50000画面におよぶゲーム史上類を見ない広大なフィールドの中から、ほぼノーヒントで108枚の石板を探し出す」という試練がゲーム前半の“すべて”だったりするのだ。

「そこまでして地上の覇者になる必要があるのか?」。これはゲーム中でのあるモンスターが口にする疑問だ。それに対して、別のモンスターは意義を唱える。「地上に君臨する覇者になるからには、地上で何が起きたのか知

る必要がある。これは避けられない試練だ」と。

なぜ、私がこの何気ないゲーム序盤のやり取りを取り上げたか。それは、この部分こそが『ラストハルマゲドン』終盤で明かされる真実の伏線だからだ。かつてプレイし、結末を知っている人は「ニヤリ」とするだろう。未プレイの方はぜひ、自らの手で突き止めていただきたい。この世界にかつて何があったのか。そして、徐々に明らかになっていく、世界を裏側からコントロールしているエイリアンとは異なる“存在”の思惑を。

2012年、時代はやっとラストハルマゲドンに追いついた!

『ラストハルマゲドン』は、『ドラゴンクエスト』を代表とするヒロイック?ファンタジーRPGへのカウンターパンチとして生を受けた。その大ヒットの背景には、「竜退治はもう飽きた」的なフツウのRPGだけじゃつまらないというユーザーの心情があったのは間違いない。

そして現在。ゲーム業界は深刻な袋小路に突入している様相だ。発売されるJRPGはどれも「想定の範囲内」で収まるものばかり。また、それを良しとする風土も形成されつつある。こんな時代だからこそ、我々は今一度、神に唾を吐くようなアンチ?ヒロイック?ファンタジーRPG、『ラストハルマゲドン』から学ぶことが多いのではないかと思うのだ。

そして、エンディングで語られる人類が迎えたひとつの終焉。それは、現在、日本ゲーム業界が迎えている状況と酷似していまいか。私はあらためてこの作品をプレイして、死海文書を見つけたがごとき衝撃を受けた。種としての真なる進化にむけて、市場としてさらなる活性化にむけて、一体何が必要なのか。『ラストハルマゲドン』はひとつの答えを指し示している。

店で見つけたら「エモノがあったぜ」と確保せよ!

最後に、この『ラストハルマゲドン』という作品だが、リメイクが絶望的なのである。理由は権利が複雑化しているため。今後、最新ゲームハードでこの作品を楽しむことはおそらくできない。バーチャルコンソールにも出ていないほどだ。だからこそ、なんとしても今のうち入手しておくことをお勧めする。

▼PC8801SR版▼

ラスマゲといったらこれだろう!と、原典ともいえる作品。キンキン音で奏でられるBGMもなかなかいい感じだ。ヤフーオークションで手に入れるのもいいが、たまにハードオフなんかのジャンク品で300円くらいで手に入ることもあるぞ。

PC8801SR版

PC8801SR版

▼MSX2版▼

個人的に、この作品とファーストコンタクトを果たしたのがこちらのMSX2版。「エモノがいたぜ!」の表示から戦闘に移るまで約1分のローディングが石版探し以上に心を負担をかける。だが、MSXPSGの戦闘BGMも捨て

がたい。

MSX2/2+版

MSX2/2+版

▼FM-TOWNS版▼

今回の記事に際して紹介しているのがFM-TOWNS版。まったくノータッチだったのだが、あの完成度を当時知っていたら借金をしてでも本体ごと買っていただろう。

超?稀少につき売り切れ

▼PCエンジン CD-rom2版▼

おそらくもっとも手に入りやすくプレイしやすいのがコチラ。超オススメ!葉山宏治氏の名曲アレンジバージョンを愉しむサウンドトラックとしての価値も高い。

PCエンジン CD-rom2版

PCエンジン CD-rom2版

▼ファミコン版▼

ネタとして押さえておきたい一品だ。

ファミコン版

ファミコン版

終末の時代、“生きる”ということにどこまでも貪欲なモンスターたちが、たび重なるエイリアンとの激戦の果て、失ったものを取り戻していく。それは、架空のファンタジーでは決してなく、すべての大人たちに対するメッセージでもある。大人になった今だからこそプレイする価値がある、というのは言いすぎだろうか。

r4 通販dstt販売

- 共通テーマ:未来に伝えたいレトロゲーム テーマに参加中!

「モンスター vs エイリアン」などと聞くと、どこぞの映画配給会社がレンタル用に仕入れてきたどうしようもない企画映画…などと思われてしまう今日この頃。しかし、今から23年前の1988年、この阿呆っぽいテーマで、人類の滅亡と再生までを描く壮大なサーガが存在した。その名は『 ラストハルマゲドン 』。

さあ、今夜も、埋もれし歴史の一頁を紐解いてみよう――。

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士だ。

今回発掘したのは、ブレイングレイによる1988年の作品、『ラストハルマゲドン』だ。終末戦争を意味するハルマゲドンに「ラスト」が付いているなんておかしい?その理由は、エンディングを見れば分かるので安心していただきたい。鬼才?飯島健男(現?飯野多紀哉)氏が贈る、はるか未来における地球の物語。それは、すべてのゲームプレーヤーの度肝を抜くものだった。

▼ やたらカッコイイ戦闘BGM(PCエンジン版) ▼

▼飯野節全開のカッコ良すぎるオープニング(FM-TOWNS版) ▼

正義? 悪? そんな概念が一切ないRPG!

『 ラストハルマゲドン 』の物語は、人類が死滅した後の地球において、これまで地中を住処にしていた魔物たちが地上を我が物としようとした矢先、宇宙より飛来せしエイリアンたちと遭遇!両者は「地上」という楽園を巡ってはてなき戦いを開始する…というところからはじまる。

降伏? 休戦? そんなものは許されない。どちらかが死に絶えるまで続く壮絶な殲滅戦。“種”としての生き残りを賭けた戦争に一切の妥協は許されない。正義? 悪? そんなものもこの作品に存在しない。あるのは、「戦いに敗れて死ぬか」、「勝って今日を生き残るか」だけだ。

本作においてプレーヤーの分身となるのは、12体のモンスターたち。「あんな奴らに地上を渡してなるものか!」、「ぶっ殺してやるぜ!」と非常に好戦的な彼らの行動や言動には、勇者としての礼儀、主人公としての正義など微塵も感じられない。戦闘に突入しても「○○○があらわれた!」ではなく、

エ モ ノ が い た ぜ !

という調子である。

世界の終末後というかなりなヘヴィな世界観と相まって、ジャンル説明に「ダーク?ファンタジー」という言葉すらも生ぬるい。まさに、「ラストハルマゲドン」! もはや誰も読む者がいなくなった黙示録の最終章、その名にふさわしい雰囲気がこの作品の魅力だ。

108枚の石版を探し、世界の謎を解き明かせ!

『ラストハルマゲドン』の魅力のひとつに、「荒廃した地上の謎を解く」というものがある。モンスターたちが地中で生活をしている間に、かつて栄華を誇った人類は、ある理由によって、滅亡してしまう。それからさらに月日は流れ、地上は人類の文明のカケラすら残っていない死の大地となってしまったのだ。

いや、文明のカケラは残っている。それが、 “石碑” の存在である。モンスターたちは、地上に何者かが残した石碑があることを知る。そこには、人類の身に何が起き、地上に何が起きたかといった真実が記されているのだ。その数なんと108枚!

悪意ある人は言う。「アイテムを100枚集めろとかいうゲームは大概クソゲーだ」と。ぐぬぬ、一理ある。たしかに『ラストハルマゲドン』を挫折する理由のNo.1は「108枚も石版を見つけてられねー」というもの。そう、このゲーム、「約50000画面におよぶゲーム史上類を見ない広大なフィールドの中から、ほぼノーヒントで108枚の石板を探し出す」という試練がゲーム前半の“すべて”だったりするのだ。

「そこまでして地上の覇者になる必要があるのか?」。これはゲーム中でのあるモンスターが口にする疑問だ。それに対して、別のモンスターは意義を唱える。「地上に君臨する覇者になるからには、地上で何が起きたのか知

る必要がある。これは避けられない試練だ」と。

なぜ、私がこの何気ないゲーム序盤のやり取りを取り上げたか。それは、この部分こそが『ラストハルマゲドン』終盤で明かされる真実の伏線だからだ。かつてプレイし、結末を知っている人は「ニヤリ」とするだろう。未プレイの方はぜひ、自らの手で突き止めていただきたい。この世界にかつて何があったのか。そして、徐々に明らかになっていく、世界を裏側からコントロールしているエイリアンとは異なる“存在”の思惑を。

2012年、時代はやっとラストハルマゲドンに追いついた!

『ラストハルマゲドン』は、『ドラゴンクエスト』を代表とするヒロイック?ファンタジーRPGへのカウンターパンチとして生を受けた。その大ヒットの背景には、「竜退治はもう飽きた」的なフツウのRPGだけじゃつまらないというユーザーの心情があったのは間違いない。

そして現在。ゲーム業界は深刻な袋小路に突入している様相だ。発売されるJRPGはどれも「想定の範囲内」で収まるものばかり。また、それを良しとする風土も形成されつつある。こんな時代だからこそ、我々は今一度、神に唾を吐くようなアンチ?ヒロイック?ファンタジーRPG、『ラストハルマゲドン』から学ぶことが多いのではないかと思うのだ。

そして、エンディングで語られる人類が迎えたひとつの終焉。それは、現在、日本ゲーム業界が迎えている状況と酷似していまいか。私はあらためてこの作品をプレイして、死海文書を見つけたがごとき衝撃を受けた。種としての真なる進化にむけて、市場としてさらなる活性化にむけて、一体何が必要なのか。『ラストハルマゲドン』はひとつの答えを指し示している。

店で見つけたら「エモノがあったぜ」と確保せよ!

最後に、この『ラストハルマゲドン』という作品だが、リメイクが絶望的なのである。理由は権利が複雑化しているため。今後、最新ゲームハードでこの作品を楽しむことはおそらくできない。バーチャルコンソールにも出ていないほどだ。だからこそ、なんとしても今のうち入手しておくことをお勧めする。

▼PC8801SR版▼

ラスマゲといったらこれだろう!と、原典ともいえる作品。キンキン音で奏でられるBGMもなかなかいい感じだ。ヤフーオークションで手に入れるのもいいが、たまにハードオフなんかのジャンク品で300円くらいで手に入ることもあるぞ。

PC8801SR版

PC8801SR版▼MSX2版▼

個人的に、この作品とファーストコンタクトを果たしたのがこちらのMSX2版。「エモノがいたぜ!」の表示から戦闘に移るまで約1分のローディングが石版探し以上に心を負担をかける。だが、MSXPSGの戦闘BGMも捨て

がたい。

MSX2/2+版

MSX2/2+版▼FM-TOWNS版▼

今回の記事に際して紹介しているのがFM-TOWNS版。まったくノータッチだったのだが、あの完成度を当時知っていたら借金をしてでも本体ごと買っていただろう。

超?稀少につき売り切れ

▼PCエンジン CD-rom2版▼

おそらくもっとも手に入りやすくプレイしやすいのがコチラ。超オススメ!葉山宏治氏の名曲アレンジバージョンを愉しむサウンドトラックとしての価値も高い。

PCエンジン CD-rom2版

PCエンジン CD-rom2版▼ファミコン版▼

ネタとして押さえておきたい一品だ。

ファミコン版

ファミコン版終末の時代、“生きる”ということにどこまでも貪欲なモンスターたちが、たび重なるエイリアンとの激戦の果て、失ったものを取り戻していく。それは、架空のファンタジーでは決してなく、すべての大人たちに対するメッセージでもある。大人になった今だからこそプレイする価値がある、というのは言いすぎだろうか。

r4 通販dstt販売

ps3 jb

先日、「洞窟物語」スタッフは、DSiウェア『洞窟物語』を2012年6月6日 午前9時59分に配信停止するという発表を行ないました。

先日、「洞窟物語」スタッフは、DSiウェア『洞窟物語』を2012年6月6日 午前9時59分に配信停止するという発表を行ないました。

(以下はホームページより抜粋)

http://cavestory-dsi.com/2012/0601-info

隠れた名作と名高い『洞窟物語』。3Dになる前の『洞窟物語』は明日いよいよサービス終了です。

dstti 1.4.4jx360key 販売