×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)

r4 販売

PS2で発売された『天外魔境III MAMIDA』。しかし、実はこのタイトルにはもう一つの『天外魔境III』が存在していたことをご存知だろうか。それは、PC-FX専用ソフトとして開発されていた幻の作品。もろもろの事情により、闇に葬り去られたこの『天外魔境』こそ真の『III』であり、シリーズの本当の完結編であると声を大にして言いたい。

幻のPC-FX版天外魔境IIIのストーリー

ジパングの創造神であるマリとヨミが宇宙の彼方へと旅立ってから数年。

過去最大の戦いは、蒼き月の歪みからはじまった。

夜空にうかぶ月が突如ひび割れを起こし、

ジパング九州地方各地に、突如、異形の軍団が姿をあらわしたのである。

大門教でもなく、根の一族でもなく、

それらよりも強力で雄々しい一団は次々と各地の村や町を襲っていった。

その魔の手は、中央よりはるか南にある平和な漁村?火後の村へも。

村で平和に暮らしていた漁師を目指す少年?南弥陀(ナミダ)は、

あの日、謎の一団によって両親と村人たちを殺され、生まれ育った村を失う。

復讐に燃える南弥陀の瞳に映るのは、一団を率いる謎の老人?徐福(ジョフク)。

ジパングには「鏡」を七つ集め、

ある儀式をおこなったとき、大きなわざわいが起きると伝えられていた。

火後に隠されていた鏡を手に入れ、儀式を行なう徐福。

すると、月は完全に割れ、虚空の狭間より何者かが姿を現した。

その者の名は“無禹(ムウ)”。

3000年前、ジパング創造の折に「一族に仇なすもの」と判断され、

マリとヨミによって封印されし者。その封印が、今、解かれたのだ。

強大な力をもって、ジパング全土を占拠しようと本格的に動き出す“無禹”。

各地において火の勇者たちが次々と倒されていると聞く。

今、ジパングは、開国以来最大の危機を迎えようとしていた。

しかし、希望がひとつ。

そのことに、“無禹”はおろか多くの人々がまだ気がついていない。

特別な生い立ちを持つ南弥陀(ナミダ)だけに許された禁忌の力。

九州に散らばる7つの鏡を介して、過去の世界へと飛ぶことができる奇跡を。

現代、過去、そして天界と冒険の舞台を広げて始まる『天外魔境III NAMIDA』。

悲しみの過去に燃えさかる炎を勇気にかえて―――、ナミダ翔ぶ。

あのPS2版じゃ納得ができないぞ!

『天外魔境III NAMIDA』は、現在PS2で発売されているのが、

その10年前に、PC-FX用ソフトとして動いていた前身となるプロジェクトがあった。

それが「幻のPC-FX版」である。

この幻のPC-FX版は、名作『天外魔境II』のスタッフがそのまま開発に関わることになっており、

特に肝であるゲームシステム?シナリオは、桝田省治氏によるものだった。

実はここの部分が極めて重要だ。

これについて、当時リアルタイムで『天外魔境II』の圧倒的パフォーマンスにやられた方々は

きっとご賛同いただけるだろう。

桝田氏は、もともと広報畑の方なのだが、ゲームデザイン?シナリオに関して

恐ろしいほどの才能を持った方なのだ。

ゲームデザインについては、同氏が手がけた『リンダキューブ』『俺の屍を越えていけ』と

プレイしていただければ分かる。

※ゲームの好みはあるけどこれらをつまらないと言うヤツはセンスがないと思うぞ

特に、オレが声を大にして言いたいのは、シナリオである。

桝田氏の書くシナリオは、決して感動する一流の文学などではない。

ただただ面白いのだ。

その面白さは、映画監督ジェームス?キャロメンの書く脚本に似ている。

例を挙げるなら、ベトナム戦争に駆り出された兵士の悲哀を描いた『ランボー』。

出兵前は国民みんなが「行って来い、正義を見せてやれ」とけしかけていたのに、

戦争の長期化と政権交替などにより兵士が戻ってきた頃には、

命をかけて戦ってきた兵士を「人殺し」呼ばわりし、排斥する自国の国民たち。

戦場で多くの仲間たちを失いながらも祖国のために戦ってきた兵士たちに

帰るべき場所は無い…という社会現象を痛烈に批判したヒューマンドラマである。

そんな重たいテーマを背負った『ランボー』を、

ベトナムで消息を絶った元?上官を救うために怒り爆発のアクション映画に仕立てたのが、

ジェームス?キャメロンという人だ。

同様のことが『エイリアン2』でもいえる。

ホラー映画というジャンルでは収まらない壮大なロマンを感じさせる『エイリアン』を、

「今度は戦争だ!」というキャッチコピーを引っさげ、

血沸き肉踊るアクション大作に変貌させたのもやっぱりキャメロンだった。

『ターミネーター』という映画がある。

この映画は低予算映画にも関わらず、大ヒットを記録したアクション映画だ。

人々に強烈な印象を残したのが、アーノルド?シュワルツェネッガー演じる

未来から来た殺人アンドロイド?ターミネーターT-800。

続編を作る上で、再びシュワルツェネッガーを起用したキャメロンは、

前作で主人公サラ?コナーを殺しに来たターミネーターを、

今度はサラの子供を殺しに来た新型ターミネーターから守るガードマンに仕立て上げた。

あまりにも有名な「I'll be back.」は、

パート1では、「オレは再びお前たちを殺すために戻ってくる」

パート2では、「お前たちを助けに必ず戻ってくる、心配するな」

と、まったく逆の意味で使用されている。

何が言いたいかというと、桝田氏の書くシナリオは「熱いのだ」。

正統派を演じながらも決して正統派ではなく、

だが、「こう来たか!」という驚きの展開を持ってくる。

思い出してほしい、『天外魔境II』にはそんな仕掛けがたくさんあった。

仲間になると思ったカブキ団十郎が「つるむのはイヤだ」とどこかに消え、

卍丸たちを先回りして巻物を勝手に取っていってしまう。

どう見ても一番か弱い女の子である絹が、

実は鬼の血を引くという設定から腕力による攻撃力がパーティ随一。

いつも主人公たちの訪問を待っているという不文律をぶち壊し、

エリア突入後、居城ごと主人公たちに攻撃を仕掛けてくる右のガーニン。

エリアボスを倒すという戦闘以降、殺された妻の復讐のために

裏切り者の烙印を押されながらもストーカー化するデューク?ペペ。

オレたちがプレイしたかったのは、そんな『天外魔境III』だった。

PS2版もハドソンの威信をかけて作られた大作だけにクソゲーとは程遠い

なかなかしっかりした作品ではあるのだが、

「復活を望んでいたIIIではなかった」というのが本音だ。

上記のストーリーは、現存する幻のPC-FX版『天外魔境III』の情報をまとめたもの。

「すっげー、面白そう!」

と思うのは、オレだけじゃないはず。

カタチだけの『III』じゃなくて、本当にやりたかった『III』を、

どんなカタチでもいいから出していただけないですかね、ハドソンさん。

REDさんでもいいんだ。

r4i goldonda vi40 レビュー

- 共通テーマ:未来に伝えたいレトロゲーム テーマに参加中!

ちくしょう! 本当にNAMIDAが止まらない!

PS2で発売された『天外魔境III MAMIDA』。しかし、実はこのタイトルにはもう一つの『天外魔境III』が存在していたことをご存知だろうか。それは、PC-FX専用ソフトとして開発されていた幻の作品。もろもろの事情により、闇に葬り去られたこの『天外魔境』こそ真の『III』であり、シリーズの本当の完結編であると声を大にして言いたい。

幻のPC-FX版天外魔境IIIのストーリー

ジパングの創造神であるマリとヨミが宇宙の彼方へと旅立ってから数年。

過去最大の戦いは、蒼き月の歪みからはじまった。

夜空にうかぶ月が突如ひび割れを起こし、

ジパング九州地方各地に、突如、異形の軍団が姿をあらわしたのである。

大門教でもなく、根の一族でもなく、

それらよりも強力で雄々しい一団は次々と各地の村や町を襲っていった。

その魔の手は、中央よりはるか南にある平和な漁村?火後の村へも。

村で平和に暮らしていた漁師を目指す少年?南弥陀(ナミダ)は、

あの日、謎の一団によって両親と村人たちを殺され、生まれ育った村を失う。

復讐に燃える南弥陀の瞳に映るのは、一団を率いる謎の老人?徐福(ジョフク)。

ジパングには「鏡」を七つ集め、

ある儀式をおこなったとき、大きなわざわいが起きると伝えられていた。

火後に隠されていた鏡を手に入れ、儀式を行なう徐福。

すると、月は完全に割れ、虚空の狭間より何者かが姿を現した。

その者の名は“無禹(ムウ)”。

3000年前、ジパング創造の折に「一族に仇なすもの」と判断され、

マリとヨミによって封印されし者。その封印が、今、解かれたのだ。

強大な力をもって、ジパング全土を占拠しようと本格的に動き出す“無禹”。

各地において火の勇者たちが次々と倒されていると聞く。

今、ジパングは、開国以来最大の危機を迎えようとしていた。

しかし、希望がひとつ。

そのことに、“無禹”はおろか多くの人々がまだ気がついていない。

特別な生い立ちを持つ南弥陀(ナミダ)だけに許された禁忌の力。

九州に散らばる7つの鏡を介して、過去の世界へと飛ぶことができる奇跡を。

現代、過去、そして天界と冒険の舞台を広げて始まる『天外魔境III NAMIDA』。

悲しみの過去に燃えさかる炎を勇気にかえて―――、ナミダ翔ぶ。

あのPS2版じゃ納得ができないぞ!

『天外魔境III NAMIDA』は、現在PS2で発売されているのが、

その10年前に、PC-FX用ソフトとして動いていた前身となるプロジェクトがあった。

それが「幻のPC-FX版」である。

この幻のPC-FX版は、名作『天外魔境II』のスタッフがそのまま開発に関わることになっており、

特に肝であるゲームシステム?シナリオは、桝田省治氏によるものだった。

実はここの部分が極めて重要だ。

これについて、当時リアルタイムで『天外魔境II』の圧倒的パフォーマンスにやられた方々は

きっとご賛同いただけるだろう。

桝田氏は、もともと広報畑の方なのだが、ゲームデザイン?シナリオに関して

恐ろしいほどの才能を持った方なのだ。

ゲームデザインについては、同氏が手がけた『リンダキューブ』『俺の屍を越えていけ』と

プレイしていただければ分かる。

※ゲームの好みはあるけどこれらをつまらないと言うヤツはセンスがないと思うぞ

特に、オレが声を大にして言いたいのは、シナリオである。

桝田氏の書くシナリオは、決して感動する一流の文学などではない。

ただただ面白いのだ。

その面白さは、映画監督ジェームス?キャロメンの書く脚本に似ている。

例を挙げるなら、ベトナム戦争に駆り出された兵士の悲哀を描いた『ランボー』。

出兵前は国民みんなが「行って来い、正義を見せてやれ」とけしかけていたのに、

戦争の長期化と政権交替などにより兵士が戻ってきた頃には、

命をかけて戦ってきた兵士を「人殺し」呼ばわりし、排斥する自国の国民たち。

戦場で多くの仲間たちを失いながらも祖国のために戦ってきた兵士たちに

帰るべき場所は無い…という社会現象を痛烈に批判したヒューマンドラマである。

そんな重たいテーマを背負った『ランボー』を、

ベトナムで消息を絶った元?上官を救うために怒り爆発のアクション映画に仕立てたのが、

ジェームス?キャメロンという人だ。

同様のことが『エイリアン2』でもいえる。

ホラー映画というジャンルでは収まらない壮大なロマンを感じさせる『エイリアン』を、

「今度は戦争だ!」というキャッチコピーを引っさげ、

血沸き肉踊るアクション大作に変貌させたのもやっぱりキャメロンだった。

『ターミネーター』という映画がある。

この映画は低予算映画にも関わらず、大ヒットを記録したアクション映画だ。

人々に強烈な印象を残したのが、アーノルド?シュワルツェネッガー演じる

未来から来た殺人アンドロイド?ターミネーターT-800。

続編を作る上で、再びシュワルツェネッガーを起用したキャメロンは、

前作で主人公サラ?コナーを殺しに来たターミネーターを、

今度はサラの子供を殺しに来た新型ターミネーターから守るガードマンに仕立て上げた。

あまりにも有名な「I'll be back.」は、

パート1では、「オレは再びお前たちを殺すために戻ってくる」

パート2では、「お前たちを助けに必ず戻ってくる、心配するな」

と、まったく逆の意味で使用されている。

何が言いたいかというと、桝田氏の書くシナリオは「熱いのだ」。

正統派を演じながらも決して正統派ではなく、

だが、「こう来たか!」という驚きの展開を持ってくる。

思い出してほしい、『天外魔境II』にはそんな仕掛けがたくさんあった。

仲間になると思ったカブキ団十郎が「つるむのはイヤだ」とどこかに消え、

卍丸たちを先回りして巻物を勝手に取っていってしまう。

どう見ても一番か弱い女の子である絹が、

実は鬼の血を引くという設定から腕力による攻撃力がパーティ随一。

いつも主人公たちの訪問を待っているという不文律をぶち壊し、

エリア突入後、居城ごと主人公たちに攻撃を仕掛けてくる右のガーニン。

エリアボスを倒すという戦闘以降、殺された妻の復讐のために

裏切り者の烙印を押されながらもストーカー化するデューク?ペペ。

オレたちがプレイしたかったのは、そんな『天外魔境III』だった。

PS2版もハドソンの威信をかけて作られた大作だけにクソゲーとは程遠い

なかなかしっかりした作品ではあるのだが、

「復活を望んでいたIIIではなかった」というのが本音だ。

上記のストーリーは、現存する幻のPC-FX版『天外魔境III』の情報をまとめたもの。

「すっげー、面白そう!」

と思うのは、オレだけじゃないはず。

カタチだけの『III』じゃなくて、本当にやりたかった『III』を、

どんなカタチでもいいから出していただけないですかね、ハドソンさん。

REDさんでもいいんだ。

r4i goldonda vi40 レビュー

3ds r4i

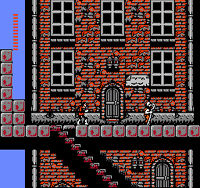

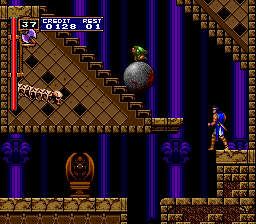

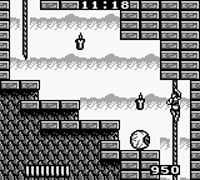

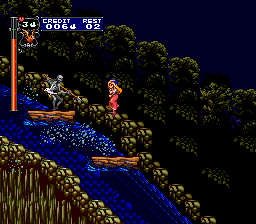

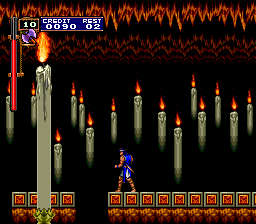

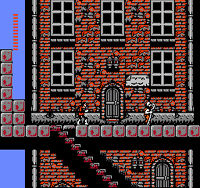

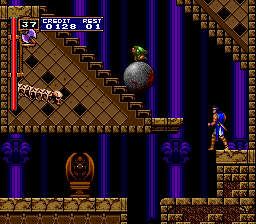

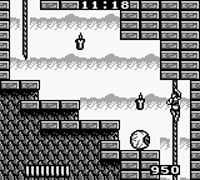

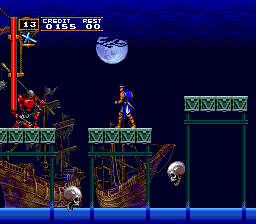

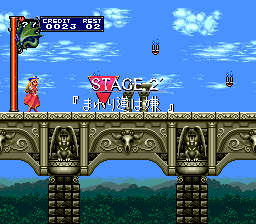

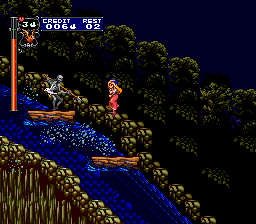

今でも遊べる昔のゲームを発掘するこのブログ。今回発掘したのは、1993年にコナミがPCエンジンSUPER CD-rom2で発売した 『悪魔城ドラキュラX 血の輪<ロンド>廻』 です。

この作品は、今日まで続くドラキュラシリーズにおいて、1、2位を争う傑作なのは周知の事実ですが、残念ながらネット上の情報では「ビジュアルが凄い」「BGMのアレンジがイカス」といったコアのファン向けのアプローチしかなく、ライトユーザーの方々にその凄さを伝えられていないと私は感じています。

今回の講義では、『血の輪廻』がいかに凄い作品なのか、今プレイするにあたってこの作品とどう立ち会うべきかについて、お話していきたいと思います。

『血の輪廻』が生まれるその時代背景!

『血の輪廻』が生まれるその時代背景!

1993年当時の悪魔城ドラキュラシリーズはブランドとしての魅力を失墜させていました。理由はコナミの経営判断ミスです。ゲームボーイ、スーパーファミコンというハードが次々と誕生する中で、知名度の高かった『悪魔城ドラキュラ』はローンチタイトルとして新作の制作が進められました。しかし、当時は現在ほどコンテンツを大事に育てるという発想がコナミ内部になく、ファミコンバブルのノリのまま「作れば売れる」と生産を優先。そのため、作品ごとに制作スタッフが異なり、「ドラキュラの面白さとはこうだ」というコンセプトも継承されることもなく、「なんとなくドラキュラなゲーム」がいくつも作られてしまったのです。

その結果、ドラキュラのブランドは地に落ち、完全に過去のゲームとユーザーに認識されることになりました。スーパーファミコン全盛期のコナミはこの傾向が特に強く、1989~1992年に発売されたソフトラインナップを見ると、そこに何の戦略性も感じられません。奇跡的に生まれたいくつかのヒット作によって問題は経営悪化は表面化していませんでしたが、内部では大きな問題になっていたと聞きます。そして、会長が社長職に復帰し、大胆に組織再編と経営戦略の見直しを図るという?大改革?が行なわれることに。その目的のひとつが、「優良コンテンツの育成?保護」。それは、悪魔城ドラキュラの復権にも繋がっていくのでした。

脈動するドラキュラの血統、その兄弟たち!

脈動するドラキュラの血統、その兄弟たち!

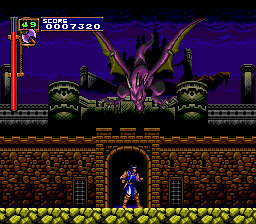

悪魔城ドラキュラの復活を賭けて、コナミ社内ではほぼ同時に三つのプロジェクトチームが結成されました。コアなアーケードゲーマーが多いX68000向け、MSXからのファンが多いといわれるPCエンジン向け、根強い人気を誇る海外ゲーマーの多いメガドライブ向けの3つ。それぞれのハードで別の作品をリリースし、新旧含めてドラキュラのファンを獲得するというコナミの戦略でした。

こうして生まれたのは、『X68000版悪魔城ドラキュラ』、『血の輪廻』、『バンパイアキラー』の三作品。恐ろしいことに、この三作はすべて“名作”です。これらの作品をやらずして「俺、ドラキュラのファンなんだよねー」と言っちゃうのは、餃子を食べずして王将マニアを語るぐらい恥ずかしいことです。なぜならば、今日までドラキュラシリーズが続いてきた礎は、この三作品によって築かれたからです。間違ってもアルカード様の魅力だからではありませんので、女子の方々はご注意ください。

▼いずれも高値で取引されるほどの人気作▼

Xに秘められた、時計の針を進めるという覚悟!

Xに秘められた、時計の針を進めるという覚悟!

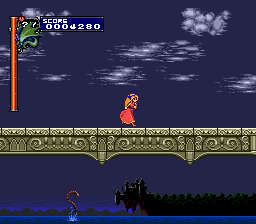

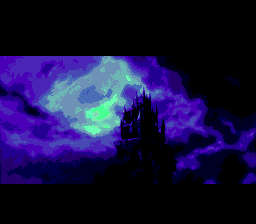

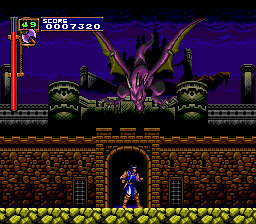

初代を再構築して現代風にアレンジしたX68000版『悪魔城ドラキュラ』、海外ゲーマーに向けてドラキュラの新しい可能性を示したメガドライブ版『バンパイアキラー』…。この二つは、仮にユーザーの支持を得られなかったとしても、「X68000版だから…」、「ドラキュラ本編じゃないから…」と逃げ道があった。その中で、まったく逃げることを許されなかったのがPCエンジン版の開発チームでした。

なぜならば、選んだ道は“正当なる続編”だったからです。時間軸は、シモン?ベルモンドの100年後、次のドラキュラ復活の物語。それは、シリーズの時計の針を進めると同時に、「ユーザーが納得するTHE NEXTドラキュラ」を作らなければならないという十字架を背負うこと。『悪魔城伝説』ですら避けた、偉大なる初代を正攻法で超えるという選択です。

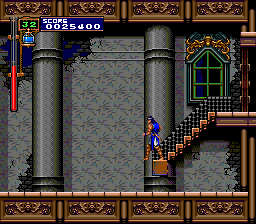

無闇に、プレイキャラクターやステージ数を増やしてもいけない。なぜならば、それはすでに『悪魔城伝説』が通った道。そして、新しいドラキュラは初代『悪魔城ドラキュラ』のエッセンスを踏襲しながら、続編であるパワーアップを果たさなければならないからだ。立ちはだかるファンの要望という名の高い壁を持つ不可能なミッション。それらを数々の課題をねじ伏せ、生まれたのが『悪魔城ドラキュラX 血の輪廻』でした。

タイトルの『X』は、シリーズ10作目という意味を持つともに、「ここでシリーズが終わることも辞さない」というスタッフたちの必死の決意が刻まれています。

温故血新!シリーズは新たな血を加えACTのその先へ!

温故血新!シリーズは新たな血を加えACTのその先へ!

『血の輪廻』に与えられた使命は二つありました。「①悪魔城ドラキュラシリーズのファンを呼び戻すこと」。「②新しい悪魔城ドラキュラを創りだすこと」。この至上の難題に対して『血の輪廻』では以下のような施策が講じられました。

①に対しては、「過去シリーズへのオマージュを徹底する」。

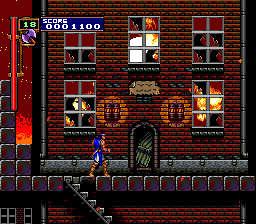

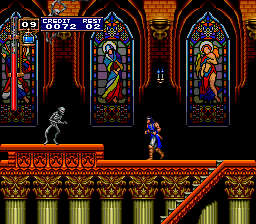

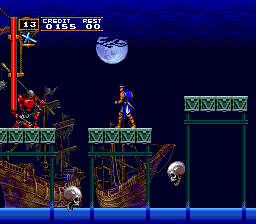

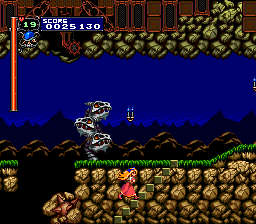

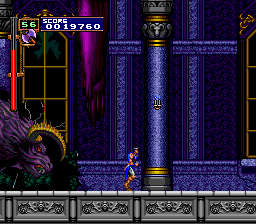

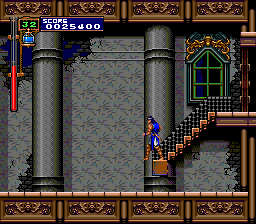

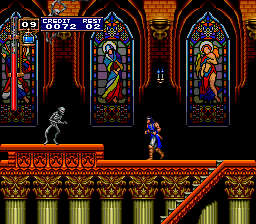

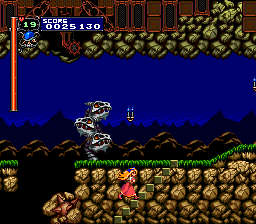

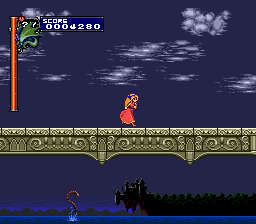

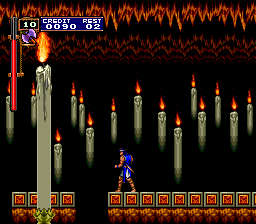

本作は過去シリーズのファンはニヤケ笑いが止まらないほど過去シリーズへの愛にあふれる演出や仕掛けが満載です。ステージ1の「惨劇の故郷」ではさりげなく『ドラキュラII』の街が背景として使われていたり、ドラキュラ城入口でかかる「Vampire Killer(悪魔城ドラキュラ ステージ1BGM)」は『悪魔城伝説』でも同様の演出がありました。ステージ6のボスラッシュでシャフトが呼び出す魔物たちは初代でシモンの行く手を阻んだ5体のボスたちですし、幽霊船?地下隋道?水道橋?時計塔?空中庭園といったお馴染みのステージは装いも新たに、主人公リヒター?ベルモンドの前に立ちはだかります。

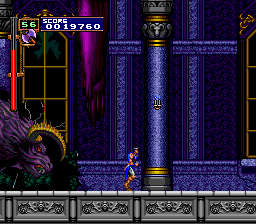

各ステージの色の使い方も秀逸です。ファミコンに比べるとPCエンジンは一画面で使える色数が格段に多いです。にもかかわらず、過去シリーズの雰囲気を再現するために、自由に配色するのではなく、過去シリーズ同様に「黒」の使い方を意識したカラーデザインを構築。このあたりは、後に別スタッフによって作られたSFC版『悪魔城ドラキュラXX』と比べると一目瞭然。こだわりが違います。

←悪魔城ドラキュラXXより

←悪魔城ドラキュラXXより

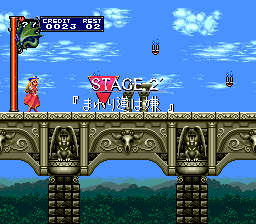

②に対しては、「ドラマ性のあるアクションというジャンルの開拓」。

本作の特長というと、ビジュアルシーンについて講じられることが多いですが、筆者に言わせれば語らなければならないのはそこではありません。各ステージに散りばめられたドラマティックな演出の数々です。

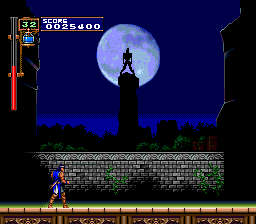

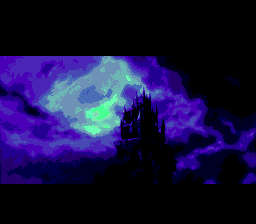

顕著なのは、ステージ0。馬車で故郷へと急ぐリヒターの前に突如現れるドラキュラの腹心?DEATH(死神)!彼らは新たなベルモンドの戦士に語りかけます。「そなたの力、試してしんぜよう…」。放たれる死神の一撃! それを聖鞭バンパイアキラーではね返すリヒター! まさに一触即発! 訪れる沈黙の中で対峙する両者! そして、DEATHはマントを翻し言うのです。「この次は、こうはいかぬぞ…ッ!」。そして、少しずつはるか後方に見えてくるドラキュラ城! このオープニングを見て分かるとおり、『血の輪廻』はただ与えられたステージをクリアするだけのアクションではなく、戦う両者の長き因縁を感じさせるドラマ性を持つアクションゲームへと進化を遂げたのです。

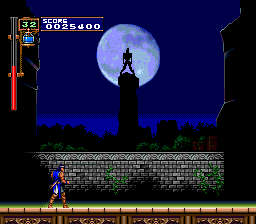

ステージ'1のはるか湖の彼方に姿を現してからこちらに向かってくるサーペント! ステージ2のドラキュラ城城内でいきなり壁を壊して襲いかかるベヒーモス! 満月を背に人間からオオカミへと変身するワーウルフ! リヒターの進撃を遠方から監視する伯爵! このように例をあげればきりがありません。

「次のステージではどんなことが起きるか?何が待っているのか?」 そんな期待に胸を膨らませる…そう、この感覚はまさにディスクシステムで『悪魔城ドラキュラ』をプレイした時に感じたもの。これこそ、本作が正当続編にふさわしい何よりの証なのです。

ゲームの職人コナミの匠の業(わざ)を見た!

ゲームの職人コナミの匠の業(わざ)を見た!

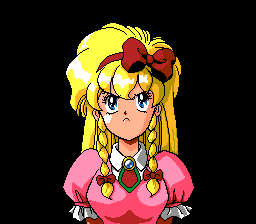

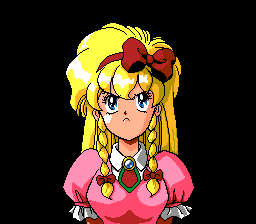

『悪魔城伝説』に比べて本作はボリュームダウンしています。プレイキャラクターは、リヒター?ベルモンドとマリア?ラーネッドの二人。ステージは7まで(ただし、ステージ3、4、5には裏面が存在する)。にもかかわらず、『悪魔城伝説』に見劣りしないのは、細部まで丁寧に作られたゲーム職人の業によるもの。背景グラフィックの描き込みはPCエンジン史上トップクラス、ステージクリアは難しくないがノーダメージクリアは手ごたえがある絶妙なゲームバランス、歴代メインテーマのアレンジを含めたCD音源による名曲の数々…。非の打ちようがありません。

聞くところによれば、『ソリッドスネーク』をリリースした後、MSXゲームの開発に関わっていたスタッフの多くは、遅れて参入したPCエンジン開発に配属されたとか。『ウシャス』以外ハズレなしと言われたMSXコナミのクラフトマンたちがPCエンジンコナミのブランドを作っていったとするならば、『マーシャルチャンピオン』以外ハズレなしと言われるクオリティの高いラインナップにも納得がいくというものです。

続編への伏線と、ベルモンド一族敗北の物語!

続編への伏線と、ベルモンド一族敗北の物語!

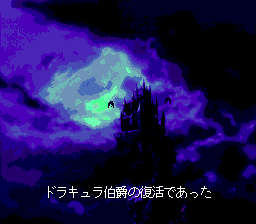

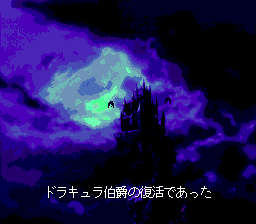

ドラキュラは三段階の変身をします。『悪魔城伝説』で明らかになったこの事実に対して、初代『悪魔城ドラキュラ』では二段階、その続編である『呪いの封印』で最終形態という裏づけもあります。そして、『血の輪廻』ではドラキュラは二段階までしか変身しません。これはイコール、続編の示唆! そして、物語は4年後の『月下の夜想曲』へとつづくのです。

レトロゲームレイダースが本作を高く評価する理由の一つが、本作が“ベルモンド一族敗北の物語”であることです。どのようにリヒターが負けるのかは、『月下の夜想曲』で明らかになるわけですが、この驚愕の事実により、聖鞭バンパイアキラーはベルモンド一族の手を離れ、『バンパイアキラー』の主人公ジョニー?モリスの手に。さらに、姿を消したベルモンド一族のために『奪われた刻印』の対魔組織エクレシアが生まれることになる。

「血の因縁は俺が絶つ。」

そう宣言したリヒター?ベルモンドは、最悪のカタチで脈々と続いてきたドラキュラとベルモンド一族の戦いに終止符を打ってしまうのだ。

だが、これをリヒターの責任とするのは早計である。「ドラキュラ伯爵は百年に一度復活し、その魔力は復活するたびに強まっていく」。そう、『血の輪廻』の時点でドラキュラはベルモンド一族だけの手に負える存在ではなくなっていたのだ。力を増していく闇の眷属に対抗する力が求められている。

物語は続く。血塗られた戦いの歴史は新たな1ページを刻むため、やがて宿命の名の下に一人の男の眠りをさます。その者は、コウモリに、オオカミに、霧に姿を変え、主に夜の行動を好む。かつてラルフ?C?ベルモンドとともにドラキュラ討伐に加わった漆黒の貴公子。彼とパンパイアハンター?マリアとの出会いは何をもたらすのか。

夜空に浮かぶ月だけが真実を知っている――。

▼PSP版『Xクロニクル』には、血の輪廻オリジナル版とリメイク版を収録!▼

▼サウンドトラックは必聴!▼

cobra usb 使い方DSTT 販売

そして時は動き出す…。

新時代をきり拓くヒーローの名は、リヒター=ベルモンド!

今でも遊べる昔のゲームを発掘するこのブログ。今回発掘したのは、1993年にコナミがPCエンジンSUPER CD-rom2で発売した 『悪魔城ドラキュラX 血の輪<ロンド>廻』 です。

この作品は、今日まで続くドラキュラシリーズにおいて、1、2位を争う傑作なのは周知の事実ですが、残念ながらネット上の情報では「ビジュアルが凄い」「BGMのアレンジがイカス」といったコアのファン向けのアプローチしかなく、ライトユーザーの方々にその凄さを伝えられていないと私は感じています。

今回の講義では、『血の輪廻』がいかに凄い作品なのか、今プレイするにあたってこの作品とどう立ち会うべきかについて、お話していきたいと思います。

『血の輪廻』が生まれるその時代背景!

『血の輪廻』が生まれるその時代背景!1993年当時の悪魔城ドラキュラシリーズはブランドとしての魅力を失墜させていました。理由はコナミの経営判断ミスです。ゲームボーイ、スーパーファミコンというハードが次々と誕生する中で、知名度の高かった『悪魔城ドラキュラ』はローンチタイトルとして新作の制作が進められました。しかし、当時は現在ほどコンテンツを大事に育てるという発想がコナミ内部になく、ファミコンバブルのノリのまま「作れば売れる」と生産を優先。そのため、作品ごとに制作スタッフが異なり、「ドラキュラの面白さとはこうだ」というコンセプトも継承されることもなく、「なんとなくドラキュラなゲーム」がいくつも作られてしまったのです。

その結果、ドラキュラのブランドは地に落ち、完全に過去のゲームとユーザーに認識されることになりました。スーパーファミコン全盛期のコナミはこの傾向が特に強く、1989~1992年に発売されたソフトラインナップを見ると、そこに何の戦略性も感じられません。奇跡的に生まれたいくつかのヒット作によって問題は経営悪化は表面化していませんでしたが、内部では大きな問題になっていたと聞きます。そして、会長が社長職に復帰し、大胆に組織再編と経営戦略の見直しを図るという?大改革?が行なわれることに。その目的のひとつが、「優良コンテンツの育成?保護」。それは、悪魔城ドラキュラの復権にも繋がっていくのでした。

脈動するドラキュラの血統、その兄弟たち!

脈動するドラキュラの血統、その兄弟たち!悪魔城ドラキュラの復活を賭けて、コナミ社内ではほぼ同時に三つのプロジェクトチームが結成されました。コアなアーケードゲーマーが多いX68000向け、MSXからのファンが多いといわれるPCエンジン向け、根強い人気を誇る海外ゲーマーの多いメガドライブ向けの3つ。それぞれのハードで別の作品をリリースし、新旧含めてドラキュラのファンを獲得するというコナミの戦略でした。

こうして生まれたのは、『X68000版悪魔城ドラキュラ』、『血の輪廻』、『バンパイアキラー』の三作品。恐ろしいことに、この三作はすべて“名作”です。これらの作品をやらずして「俺、ドラキュラのファンなんだよねー」と言っちゃうのは、餃子を食べずして王将マニアを語るぐらい恥ずかしいことです。なぜならば、今日までドラキュラシリーズが続いてきた礎は、この三作品によって築かれたからです。間違ってもアルカード様の魅力だからではありませんので、女子の方々はご注意ください。

▼いずれも高値で取引されるほどの人気作▼

Xに秘められた、時計の針を進めるという覚悟!

Xに秘められた、時計の針を進めるという覚悟!初代を再構築して現代風にアレンジしたX68000版『悪魔城ドラキュラ』、海外ゲーマーに向けてドラキュラの新しい可能性を示したメガドライブ版『バンパイアキラー』…。この二つは、仮にユーザーの支持を得られなかったとしても、「X68000版だから…」、「ドラキュラ本編じゃないから…」と逃げ道があった。その中で、まったく逃げることを許されなかったのがPCエンジン版の開発チームでした。

なぜならば、選んだ道は“正当なる続編”だったからです。時間軸は、シモン?ベルモンドの100年後、次のドラキュラ復活の物語。それは、シリーズの時計の針を進めると同時に、「ユーザーが納得するTHE NEXTドラキュラ」を作らなければならないという十字架を背負うこと。『悪魔城伝説』ですら避けた、偉大なる初代を正攻法で超えるという選択です。

無闇に、プレイキャラクターやステージ数を増やしてもいけない。なぜならば、それはすでに『悪魔城伝説』が通った道。そして、新しいドラキュラは初代『悪魔城ドラキュラ』のエッセンスを踏襲しながら、続編であるパワーアップを果たさなければならないからだ。立ちはだかるファンの要望という名の高い壁を持つ不可能なミッション。それらを数々の課題をねじ伏せ、生まれたのが『悪魔城ドラキュラX 血の輪廻』でした。

タイトルの『X』は、シリーズ10作目という意味を持つともに、「ここでシリーズが終わることも辞さない」というスタッフたちの必死の決意が刻まれています。

温故血新!シリーズは新たな血を加えACTのその先へ!

温故血新!シリーズは新たな血を加えACTのその先へ!『血の輪廻』に与えられた使命は二つありました。「①悪魔城ドラキュラシリーズのファンを呼び戻すこと」。「②新しい悪魔城ドラキュラを創りだすこと」。この至上の難題に対して『血の輪廻』では以下のような施策が講じられました。

①に対しては、「過去シリーズへのオマージュを徹底する」。

本作は過去シリーズのファンはニヤケ笑いが止まらないほど過去シリーズへの愛にあふれる演出や仕掛けが満載です。ステージ1の「惨劇の故郷」ではさりげなく『ドラキュラII』の街が背景として使われていたり、ドラキュラ城入口でかかる「Vampire Killer(悪魔城ドラキュラ ステージ1BGM)」は『悪魔城伝説』でも同様の演出がありました。ステージ6のボスラッシュでシャフトが呼び出す魔物たちは初代でシモンの行く手を阻んだ5体のボスたちですし、幽霊船?地下隋道?水道橋?時計塔?空中庭園といったお馴染みのステージは装いも新たに、主人公リヒター?ベルモンドの前に立ちはだかります。

各ステージの色の使い方も秀逸です。ファミコンに比べるとPCエンジンは一画面で使える色数が格段に多いです。にもかかわらず、過去シリーズの雰囲気を再現するために、自由に配色するのではなく、過去シリーズ同様に「黒」の使い方を意識したカラーデザインを構築。このあたりは、後に別スタッフによって作られたSFC版『悪魔城ドラキュラXX』と比べると一目瞭然。こだわりが違います。

←悪魔城ドラキュラXXより

←悪魔城ドラキュラXXより②に対しては、「ドラマ性のあるアクションというジャンルの開拓」。

本作の特長というと、ビジュアルシーンについて講じられることが多いですが、筆者に言わせれば語らなければならないのはそこではありません。各ステージに散りばめられたドラマティックな演出の数々です。

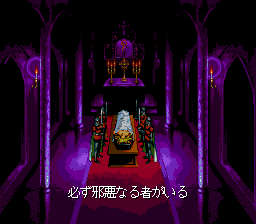

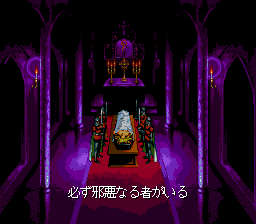

顕著なのは、ステージ0。馬車で故郷へと急ぐリヒターの前に突如現れるドラキュラの腹心?DEATH(死神)!彼らは新たなベルモンドの戦士に語りかけます。「そなたの力、試してしんぜよう…」。放たれる死神の一撃! それを聖鞭バンパイアキラーではね返すリヒター! まさに一触即発! 訪れる沈黙の中で対峙する両者! そして、DEATHはマントを翻し言うのです。「この次は、こうはいかぬぞ…ッ!」。そして、少しずつはるか後方に見えてくるドラキュラ城! このオープニングを見て分かるとおり、『血の輪廻』はただ与えられたステージをクリアするだけのアクションではなく、戦う両者の長き因縁を感じさせるドラマ性を持つアクションゲームへと進化を遂げたのです。

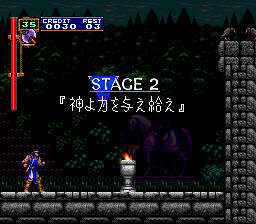

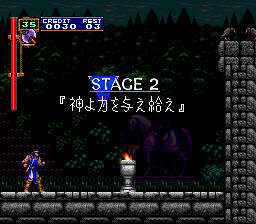

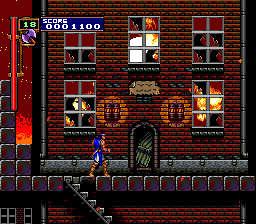

ステージ'1のはるか湖の彼方に姿を現してからこちらに向かってくるサーペント! ステージ2のドラキュラ城城内でいきなり壁を壊して襲いかかるベヒーモス! 満月を背に人間からオオカミへと変身するワーウルフ! リヒターの進撃を遠方から監視する伯爵! このように例をあげればきりがありません。

「次のステージではどんなことが起きるか?何が待っているのか?」 そんな期待に胸を膨らませる…そう、この感覚はまさにディスクシステムで『悪魔城ドラキュラ』をプレイした時に感じたもの。これこそ、本作が正当続編にふさわしい何よりの証なのです。

ゲームの職人コナミの匠の業(わざ)を見た!

ゲームの職人コナミの匠の業(わざ)を見た!『悪魔城伝説』に比べて本作はボリュームダウンしています。プレイキャラクターは、リヒター?ベルモンドとマリア?ラーネッドの二人。ステージは7まで(ただし、ステージ3、4、5には裏面が存在する)。にもかかわらず、『悪魔城伝説』に見劣りしないのは、細部まで丁寧に作られたゲーム職人の業によるもの。背景グラフィックの描き込みはPCエンジン史上トップクラス、ステージクリアは難しくないがノーダメージクリアは手ごたえがある絶妙なゲームバランス、歴代メインテーマのアレンジを含めたCD音源による名曲の数々…。非の打ちようがありません。

聞くところによれば、『ソリッドスネーク』をリリースした後、MSXゲームの開発に関わっていたスタッフの多くは、遅れて参入したPCエンジン開発に配属されたとか。『ウシャス』以外ハズレなしと言われたMSXコナミのクラフトマンたちがPCエンジンコナミのブランドを作っていったとするならば、『マーシャルチャンピオン』以外ハズレなしと言われるクオリティの高いラインナップにも納得がいくというものです。

続編への伏線と、ベルモンド一族敗北の物語!

続編への伏線と、ベルモンド一族敗北の物語!ドラキュラは三段階の変身をします。『悪魔城伝説』で明らかになったこの事実に対して、初代『悪魔城ドラキュラ』では二段階、その続編である『呪いの封印』で最終形態という裏づけもあります。そして、『血の輪廻』ではドラキュラは二段階までしか変身しません。これはイコール、続編の示唆! そして、物語は4年後の『月下の夜想曲』へとつづくのです。

レトロゲームレイダースが本作を高く評価する理由の一つが、本作が“ベルモンド一族敗北の物語”であることです。どのようにリヒターが負けるのかは、『月下の夜想曲』で明らかになるわけですが、この驚愕の事実により、聖鞭バンパイアキラーはベルモンド一族の手を離れ、『バンパイアキラー』の主人公ジョニー?モリスの手に。さらに、姿を消したベルモンド一族のために『奪われた刻印』の対魔組織エクレシアが生まれることになる。

「血の因縁は俺が絶つ。」

そう宣言したリヒター?ベルモンドは、最悪のカタチで脈々と続いてきたドラキュラとベルモンド一族の戦いに終止符を打ってしまうのだ。

だが、これをリヒターの責任とするのは早計である。「ドラキュラ伯爵は百年に一度復活し、その魔力は復活するたびに強まっていく」。そう、『血の輪廻』の時点でドラキュラはベルモンド一族だけの手に負える存在ではなくなっていたのだ。力を増していく闇の眷属に対抗する力が求められている。

物語は続く。血塗られた戦いの歴史は新たな1ページを刻むため、やがて宿命の名の下に一人の男の眠りをさます。その者は、コウモリに、オオカミに、霧に姿を変え、主に夜の行動を好む。かつてラルフ?C?ベルモンドとともにドラキュラ討伐に加わった漆黒の貴公子。彼とパンパイアハンター?マリアとの出会いは何をもたらすのか。

夜空に浮かぶ月だけが真実を知っている――。

▼PSP版『Xクロニクル』には、血の輪廻オリジナル版とリメイク版を収録!▼

▼サウンドトラックは必聴!▼

cobra usb 使い方DSTT 販売