×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)

r4tti

こんにちわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

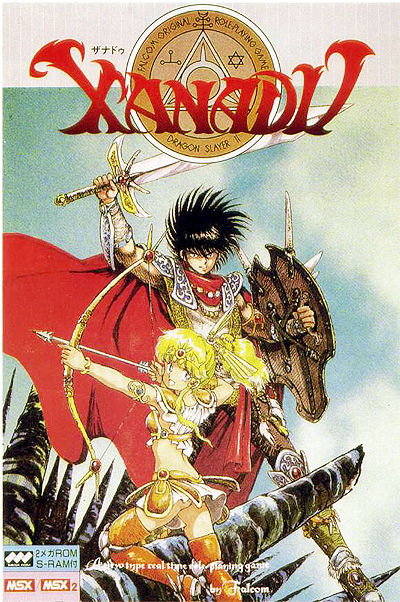

ファミコン少年だった私が、「市販のゲームではオレの乾きを癒せない。自作のゲームを作ってみる」と意気込んでMSXを手に入れたそんな1980年代。パソコンゲーム少年になった私の目の前に立ちはだかった存在が、日本ファルコムの世紀の大傑作『ザナドゥ』でした。

小難しい話はヌキにしましょう。私にとって『ザナドゥ』こそパソコンのゲームであり、これほど衝撃を受けたゲームも他にありません。今となっては想像もつかない話でしょうが、当時のパソコンゲームユーザーのほとんどが有していた『ザナドゥ』。当時、近所のパソコンショップには同志たちが座ってゲーム談義をくり拡げられるようなスペースがあり(私もちゃっかりその一員だったりしたわけですが)、そこでも常に『ザナドゥ』の話題が出ていました。

しかし、当時小学生だった私は高価なパソコンソフトをほいほい買える身分ではありませんでした。ただでさえ、MSXという高価な買い物を両親に頼んでいるのです。さらに「8000円出してザナドゥを買え」とは言えないくらいの空気は読めました。

「食糧難に陥った!」、「地形にはまった!」、「装備が弱くてやられた!」、「鍵が高くて買えねぇ!」なんて話から、「とりあえず、レベル0ではカリスマ100で、レベル移動に不可欠なBlack OnyxとFire Crystalをだな…」、「レベル2の初っ端からRavenとかSir-Gawaineが強すぎる!」という話まで。何を言っているのかまるで私には分からないのですが、常連の先輩(高校や大学生、サラリーマンもいた)は、そういった苦難の体験を楽しそうに話すのです。

今にして思えば、当時はまだパソコン通信もなく、パソコン雑誌も少ない時代。ゲームの攻略の情報交換は、こういったコミュニティの中でしか行なえなかったのでしょう。そんな先人たちはただのパソコンゲームオタクだったのでしょうか。いいえ、私の目にはそんな風には映りませんでした。私の目の前にいたのは、キングドラゴン討伐に燃える冒険者たちであり、傷を負い挫折を味わいながらも闘志を失わない戦士に他なりませんでした。

憧れの存在、といっても過言ではありません。

月日は流れました。

1990年代のある日。私は渋谷のパソコンショップでMSX版の『ザナドゥ』と邂逅を果たしました。あれ以来、結局一度もプレイする機会のなかった『ザナドゥ』。私はようやく自分の力でソフトを購入できるようになり、それは入国の資格を手に入れたようなもの。

あの思い出のパソコンショップは数年前になくなっていました。パソコンゲームの主流が、PC8801シリーズからPC9801シリーズへ。そしてDOS/Vの侵略を受け、Windows95の時代に進む中、ついに閉店。集まっていた常連たちの行方も分かりません。そして、奇しくも『ザナドゥ』と再会した前日、私はPC-Engine版の『風の伝説ザナドゥII』をクリアしたばかりでした。この作品にはサブタイトルがあります。それは─―、「The Last of DragonSlyer」。そう、ひとつの時代が終わったのです。

『ザナドゥ』という作品は、決してユーザーフレンドリーなゲームではありません。極悪な難易度を誇るマゾゲーという言い方もできるでしょう。しかし、当時のプレイヤーたちは口を揃えてこう言います。「名作だ!」、「面白かった!」…と。私が体感した“仲間”たちとの共通の話題となり、同じ目的のために語り合い、“試練”に立ち向かったという時代が、背景にあるのではないでしょうか。

残念ながら、今、私がプレイをしてもあの頃の冒険者たちと肩を並べて語り合うことはもうできません。過ぎ去った時の果てにある輝かしい思い出。そして、可能ならばいつかたどり着きたい理想郷。それが、私にとっての『ザナドゥ』なのです。

ザナドゥ―ドラゴンスレイヤー伝説 (1) (ドラゴンコミックス)

著者:都築 和彦

販売元:角川書店

(1987-05)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

ザナドゥ?ネクスト 公式パーフェクトガイド

ザナドゥ?ネクスト 公式パーフェクトガイド

販売元:新紀元社

(2006-02)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

イースvs.空の軌跡 オルタナティブ?サーガ(通常版)

イースvs.空の軌跡 オルタナティブ?サーガ(通常版)

販売元:日本ファルコム

(2010-07-29)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

激安ps3novo7 auroraii

ザナドゥ─――それはいつか還るべき“約束の地”。

こんにちわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

ファミコン少年だった私が、「市販のゲームではオレの乾きを癒せない。自作のゲームを作ってみる」と意気込んでMSXを手に入れたそんな1980年代。パソコンゲーム少年になった私の目の前に立ちはだかった存在が、日本ファルコムの世紀の大傑作『ザナドゥ』でした。

小難しい話はヌキにしましょう。私にとって『ザナドゥ』こそパソコンのゲームであり、これほど衝撃を受けたゲームも他にありません。今となっては想像もつかない話でしょうが、当時のパソコンゲームユーザーのほとんどが有していた『ザナドゥ』。当時、近所のパソコンショップには同志たちが座ってゲーム談義をくり拡げられるようなスペースがあり(私もちゃっかりその一員だったりしたわけですが)、そこでも常に『ザナドゥ』の話題が出ていました。

しかし、当時小学生だった私は高価なパソコンソフトをほいほい買える身分ではありませんでした。ただでさえ、MSXという高価な買い物を両親に頼んでいるのです。さらに「8000円出してザナドゥを買え」とは言えないくらいの空気は読めました。

「食糧難に陥った!」、「地形にはまった!」、「装備が弱くてやられた!」、「鍵が高くて買えねぇ!」なんて話から、「とりあえず、レベル0ではカリスマ100で、レベル移動に不可欠なBlack OnyxとFire Crystalをだな…」、「レベル2の初っ端からRavenとかSir-Gawaineが強すぎる!」という話まで。何を言っているのかまるで私には分からないのですが、常連の先輩(高校や大学生、サラリーマンもいた)は、そういった苦難の体験を楽しそうに話すのです。

今にして思えば、当時はまだパソコン通信もなく、パソコン雑誌も少ない時代。ゲームの攻略の情報交換は、こういったコミュニティの中でしか行なえなかったのでしょう。そんな先人たちはただのパソコンゲームオタクだったのでしょうか。いいえ、私の目にはそんな風には映りませんでした。私の目の前にいたのは、キングドラゴン討伐に燃える冒険者たちであり、傷を負い挫折を味わいながらも闘志を失わない戦士に他なりませんでした。

憧れの存在、といっても過言ではありません。

月日は流れました。

1990年代のある日。私は渋谷のパソコンショップでMSX版の『ザナドゥ』と邂逅を果たしました。あれ以来、結局一度もプレイする機会のなかった『ザナドゥ』。私はようやく自分の力でソフトを購入できるようになり、それは入国の資格を手に入れたようなもの。

あの思い出のパソコンショップは数年前になくなっていました。パソコンゲームの主流が、PC8801シリーズからPC9801シリーズへ。そしてDOS/Vの侵略を受け、Windows95の時代に進む中、ついに閉店。集まっていた常連たちの行方も分かりません。そして、奇しくも『ザナドゥ』と再会した前日、私はPC-Engine版の『風の伝説ザナドゥII』をクリアしたばかりでした。この作品にはサブタイトルがあります。それは─―、「The Last of DragonSlyer」。そう、ひとつの時代が終わったのです。

『ザナドゥ』という作品は、決してユーザーフレンドリーなゲームではありません。極悪な難易度を誇るマゾゲーという言い方もできるでしょう。しかし、当時のプレイヤーたちは口を揃えてこう言います。「名作だ!」、「面白かった!」…と。私が体感した“仲間”たちとの共通の話題となり、同じ目的のために語り合い、“試練”に立ち向かったという時代が、背景にあるのではないでしょうか。

残念ながら、今、私がプレイをしてもあの頃の冒険者たちと肩を並べて語り合うことはもうできません。過ぎ去った時の果てにある輝かしい思い出。そして、可能ならばいつかたどり着きたい理想郷。それが、私にとっての『ザナドゥ』なのです。

ザナドゥ―ドラゴンスレイヤー伝説 (1) (ドラゴンコミックス)

著者:都築 和彦

販売元:角川書店

(1987-05)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

ザナドゥ?ネクスト 公式パーフェクトガイド

ザナドゥ?ネクスト 公式パーフェクトガイド販売元:新紀元社

(2006-02)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

イースvs.空の軌跡 オルタナティブ?サーガ(通常版)

イースvs.空の軌跡 オルタナティブ?サーガ(通常版)販売元:日本ファルコム

(2010-07-29)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

激安ps3novo7 auroraii

PR

r4tt

こんにちわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士だ。

本日、発掘した作品は、1987年にコナミがアーケードゲームとしてリリースしたグラディウスの続編、『沙羅曼蛇(サラマンダ)』。とにかくカッコイイ作品だ。

まず、グラディウスの続編にも関わらず、グラディウスの名前を冠していないところがイカしていると思わないか。しかし、画面を見ればひと目でグラディウスシリーズだと分かってしまう、そのカリスマ性は隠せない。そして、ネーミング。「サラマンダー」なら分かるものの、なぜかそれを漢字で表記。そこから浮かび上がってくる曼陀羅のイメージのように、『沙羅曼蛇』は宇宙の神秘をグラディウスとはインド経由の別の方法で我々に提示してくれているかのようだ。そんな『沙羅曼蛇』の魅力に今日は注目してみよう!

横スクロール&縦スクロールの多彩なステージ!

『沙羅曼蛇』は前作グラディウスを踏襲した横スクロールSTG…と思いきや、ステージ2では縦スクロールSTGに変身!さらにステージ3は再び横スクロールに戻るなど、奇数ステージが横スクロール、偶数ステージが縦スクロールになるのだ。実はコレ、プログラム的には全く別物になるため、二つのゲームを作るぐらいの労力がかかるもの。それだけ贅沢な作品なのだ。

しかし、『沙羅曼蛇』の本当の神髄は各ステージの“個性”。ステージ1の細胞ステージは、画面上下にある細胞が突如ぶくぶくぶっと増殖して行く手をさえぎったり、ステージ2では隕石群の中に飛び込みながらサラマンダ軍と交戦。ステージ3では巨大な炎の柱プロミネンスがグバァッと(クパァではない)波のように襲いかかるなど、グラディウスをはるかに超えるビジュアルインパクトが、各ステージで待ち構えている。それは、突破しなければならない障害でありながらも、あまりの美しさとアイデアに心を奪われてしまう連続でもあるのだ。

迫り来るサラマンダ軍のボスたち!

個性的なステージのトリを飾るのが、巨大なボスキャラたちである。グラディウスでは、バクテリアン軍の宇宙戦艦ビッグコアが立ちはだかったが、本作ではステージや作風に合わせて、きわめて有機的かつ金属的な“バクテリアンらしい”ボスたちが用意された。

以前、私は別の記事で「グラディウスの魅力はボスキャラのアイデア×デザインだ」と力説したことがあるが、そのセンスの良さが加速するのはこの『沙羅曼蛇』からである。それでは、愛情と尊敬の意をもってサラマンダ軍の精鋭たちを紹介していこう!

正しい遊び方は、“二人同時プレイ”だ!

『沙羅曼蛇』について書いているゲームブログは数多くあれど、これについて書いているブログはほとんどないのだが、『沙羅曼蛇』は「二人同時プレイ必須」のゲームだ。「二人同時プレイ可」ではない。「二人同時プレイで楽しむのが正しい遊び方」だと私は思っている。

その理由はシンプルだ。『沙羅曼蛇』というゲーム自体のデザインが、二人同時プレイを前提としているからだ。このコンセプトのために、『沙羅曼蛇』はグラディウスの“肝”といえる二つの要素を大胆になくしている。それは、「パワーカプセルによるパワーアップ方式」と「撃墜後のスタート地点の引き戻し」だ。この二つは、グラディウスというゲームの神髄である「限られたパワーカプセルをどのように使って装備を整えて難局に挑戦するか?」のポイント。極論を言ってしまえば、『沙羅曼蛇』にこの面白さはない。

『沙羅曼蛇』で採用されたのはパワーユニットによるパワーアップ。特定の敵を倒したときに出現する「スピードアップ」「ミサイル」「レーザー」「マルチプル」といったユニットを取ることでその装備を得ることが出来る。これは平凡なSTGになってしまった印象があるが、二人同時プレイにおける画面レイアウトで二つのパワーゲージを表示するのは見にくいし、二機分の装備を整えるために数多くのパワーカプセルを出させるのはゲームバランスを殺しかねない。二人同時プレイを前提とした時、最善の方法といえるのではないかと思う。後に、パワーアップ方式をグラディウスのものに戻した『ライフフォース』という別バージョンが存在するが、こちらはゲームバランスがちょっと悪い。それは、『沙羅曼蛇』のチューンナップがそれだけ神がかっているということだ。

二人同時プレイを前提にしている理由は、ステージレイアウトを見ても一目瞭然だ。横スクロールステージは、ほとんどの場合、画面上部と画面下部でルート分けがされている。縦スクロールステージでは同様に左右でルート分け。さらに、ボス戦も一部の敵を除いて、二機でそれぞれの別の動き、別の部分を同時に狙ったほうが早く倒せるという作りになっている。テトランの触手の間に入る攻撃方法は顕著な例といえるだろう。

それはストーリーの面でもいえる。本作は、突如パクテリアンのサラマンダ軍の襲撃を受け、甚大な被害を受けた惑星ラティスが、銀河系において唯一バクテリアンを退けた惑星グラディウスに救援を要請。歴戦の戦士による超時空戦闘機ビックバイパーと、パイロットでありラティスの皇子が駆るロードブリティッシュで、サラマンダ軍わ立ち向かう…というもの。さらに注目したいのは、惑星グラディウスと惑星ラティスは敵対関係にあったという設定。これまで長きに渡って国交がなかったのである。しかし、人類共通の脅威であるバクテリアンの前に、若き英雄ロードブリティッシュはしがらみを捨て惑星グラディウスに助けを求め、惑星グラディウス統合政府もそれに応えたのだ。そしてゲームにおいて成し遂げるサラマンダ軍の殲滅。以後、グラディウスシリーズにおいて友軍機としてロードブリティッシュ(サラマンダ戦役後に皇子の勇気を称え、その名前が開発中だった戦闘機につけられる)が存在しつづけることからも、絆の強さを感じられるだろう。

真のグラディウスマニアであるならば、史実に基づき、断固として『沙羅曼蛇』は二人同時プレイでやるべきだと思うのだ。

PSPで発売されている『沙羅曼蛇ポータブル』は、本作と『沙羅曼蛇2』、『ゼクセクス』、『ライフフォース』、『MSX版グラディウス2』が収録されているお徳版ではあるのだが、唯一絶対の弱点が、協力プレイができないということ。それでは意味がないのだ(うぐぐ)。なので、レトロゲームレイダース推奨プレイは、PSもしくはSSの沙羅曼蛇デラックスパックでのプレイだ。難易度はそんなに高くないため、「ジェイムス!」「ブリティッシュ!」と呼び合って友情を深めてほしい…!

沙羅曼蛇 ポータブル コナミ?ザ?ベスト

沙羅曼蛇 ポータブル コナミ?ザ?ベスト

販売元:コナミデジタルエンタテインメント

(2008-03-13)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

沙羅曼蛇デラックスパックプラス

沙羅曼蛇デラックスパックプラス

販売元:コナミ

(1997-07-03)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

nds adaptor plus 販売acekard2i 1.4.4j

ビックバイパーとロードブリティッシュ、亜空を駆ける!

こんにちわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士だ。

本日、発掘した作品は、1987年にコナミがアーケードゲームとしてリリースしたグラディウスの続編、『沙羅曼蛇(サラマンダ)』。とにかくカッコイイ作品だ。

まず、グラディウスの続編にも関わらず、グラディウスの名前を冠していないところがイカしていると思わないか。しかし、画面を見ればひと目でグラディウスシリーズだと分かってしまう、そのカリスマ性は隠せない。そして、ネーミング。「サラマンダー」なら分かるものの、なぜかそれを漢字で表記。そこから浮かび上がってくる曼陀羅のイメージのように、『沙羅曼蛇』は宇宙の神秘をグラディウスとはインド経由の別の方法で我々に提示してくれているかのようだ。そんな『沙羅曼蛇』の魅力に今日は注目してみよう!

横スクロール&縦スクロールの多彩なステージ!

『沙羅曼蛇』は前作グラディウスを踏襲した横スクロールSTG…と思いきや、ステージ2では縦スクロールSTGに変身!さらにステージ3は再び横スクロールに戻るなど、奇数ステージが横スクロール、偶数ステージが縦スクロールになるのだ。実はコレ、プログラム的には全く別物になるため、二つのゲームを作るぐらいの労力がかかるもの。それだけ贅沢な作品なのだ。

しかし、『沙羅曼蛇』の本当の神髄は各ステージの“個性”。ステージ1の細胞ステージは、画面上下にある細胞が突如ぶくぶくぶっと増殖して行く手をさえぎったり、ステージ2では隕石群の中に飛び込みながらサラマンダ軍と交戦。ステージ3では巨大な炎の柱プロミネンスがグバァッと(クパァではない)波のように襲いかかるなど、グラディウスをはるかに超えるビジュアルインパクトが、各ステージで待ち構えている。それは、突破しなければならない障害でありながらも、あまりの美しさとアイデアに心を奪われてしまう連続でもあるのだ。

迫り来るサラマンダ軍のボスたち!

個性的なステージのトリを飾るのが、巨大なボスキャラたちである。グラディウスでは、バクテリアン軍の宇宙戦艦ビッグコアが立ちはだかったが、本作ではステージや作風に合わせて、きわめて有機的かつ金属的な“バクテリアンらしい”ボスたちが用意された。

以前、私は別の記事で「グラディウスの魅力はボスキャラのアイデア×デザインだ」と力説したことがあるが、そのセンスの良さが加速するのはこの『沙羅曼蛇』からである。それでは、愛情と尊敬の意をもってサラマンダ軍の精鋭たちを紹介していこう!

正しい遊び方は、“二人同時プレイ”だ!

『沙羅曼蛇』について書いているゲームブログは数多くあれど、これについて書いているブログはほとんどないのだが、『沙羅曼蛇』は「二人同時プレイ必須」のゲームだ。「二人同時プレイ可」ではない。「二人同時プレイで楽しむのが正しい遊び方」だと私は思っている。

その理由はシンプルだ。『沙羅曼蛇』というゲーム自体のデザインが、二人同時プレイを前提としているからだ。このコンセプトのために、『沙羅曼蛇』はグラディウスの“肝”といえる二つの要素を大胆になくしている。それは、「パワーカプセルによるパワーアップ方式」と「撃墜後のスタート地点の引き戻し」だ。この二つは、グラディウスというゲームの神髄である「限られたパワーカプセルをどのように使って装備を整えて難局に挑戦するか?」のポイント。極論を言ってしまえば、『沙羅曼蛇』にこの面白さはない。

『沙羅曼蛇』で採用されたのはパワーユニットによるパワーアップ。特定の敵を倒したときに出現する「スピードアップ」「ミサイル」「レーザー」「マルチプル」といったユニットを取ることでその装備を得ることが出来る。これは平凡なSTGになってしまった印象があるが、二人同時プレイにおける画面レイアウトで二つのパワーゲージを表示するのは見にくいし、二機分の装備を整えるために数多くのパワーカプセルを出させるのはゲームバランスを殺しかねない。二人同時プレイを前提とした時、最善の方法といえるのではないかと思う。後に、パワーアップ方式をグラディウスのものに戻した『ライフフォース』という別バージョンが存在するが、こちらはゲームバランスがちょっと悪い。それは、『沙羅曼蛇』のチューンナップがそれだけ神がかっているということだ。

二人同時プレイを前提にしている理由は、ステージレイアウトを見ても一目瞭然だ。横スクロールステージは、ほとんどの場合、画面上部と画面下部でルート分けがされている。縦スクロールステージでは同様に左右でルート分け。さらに、ボス戦も一部の敵を除いて、二機でそれぞれの別の動き、別の部分を同時に狙ったほうが早く倒せるという作りになっている。テトランの触手の間に入る攻撃方法は顕著な例といえるだろう。

それはストーリーの面でもいえる。本作は、突如パクテリアンのサラマンダ軍の襲撃を受け、甚大な被害を受けた惑星ラティスが、銀河系において唯一バクテリアンを退けた惑星グラディウスに救援を要請。歴戦の戦士による超時空戦闘機ビックバイパーと、パイロットでありラティスの皇子が駆るロードブリティッシュで、サラマンダ軍わ立ち向かう…というもの。さらに注目したいのは、惑星グラディウスと惑星ラティスは敵対関係にあったという設定。これまで長きに渡って国交がなかったのである。しかし、人類共通の脅威であるバクテリアンの前に、若き英雄ロードブリティッシュはしがらみを捨て惑星グラディウスに助けを求め、惑星グラディウス統合政府もそれに応えたのだ。そしてゲームにおいて成し遂げるサラマンダ軍の殲滅。以後、グラディウスシリーズにおいて友軍機としてロードブリティッシュ(サラマンダ戦役後に皇子の勇気を称え、その名前が開発中だった戦闘機につけられる)が存在しつづけることからも、絆の強さを感じられるだろう。

真のグラディウスマニアであるならば、史実に基づき、断固として『沙羅曼蛇』は二人同時プレイでやるべきだと思うのだ。

PSPで発売されている『沙羅曼蛇ポータブル』は、本作と『沙羅曼蛇2』、『ゼクセクス』、『ライフフォース』、『MSX版グラディウス2』が収録されているお徳版ではあるのだが、唯一絶対の弱点が、協力プレイができないということ。それでは意味がないのだ(うぐぐ)。なので、レトロゲームレイダース推奨プレイは、PSもしくはSSの沙羅曼蛇デラックスパックでのプレイだ。難易度はそんなに高くないため、「ジェイムス!」「ブリティッシュ!」と呼び合って友情を深めてほしい…!

沙羅曼蛇 ポータブル コナミ?ザ?ベスト

沙羅曼蛇 ポータブル コナミ?ザ?ベスト販売元:コナミデジタルエンタテインメント

(2008-03-13)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

沙羅曼蛇デラックスパックプラス

沙羅曼蛇デラックスパックプラス販売元:コナミ

(1997-07-03)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

nds adaptor plus 販売acekard2i 1.4.4j

ps3 3.60 ダウングレード

1991年に発売されたPCエンジン版『グラディウス』。発売直前のPCエンジン系メディア各誌は「アーケード版の完全移植!」とその完成度を褒め称えた。その情報に、全国のPCエンジニアたちが白熱する。しかし、発売された後、熱狂は次第に沈静化していく。なぜか? それは、PCエンジン版グラディウスは大枠いい感じだったけど、細部がアーケード版とは大きく異なっていたからだ。どうしてああなってしまったのか? あれから21年。我々は居酒屋での程よくアルコールの入った井戸端会議にて、ひとつの仮説にたどり着いた。それは…。

PCエンジン版グラディウスはアーケード版の移植ではなく、

MSX版のリメイクだったんだよ!!

根拠その① タイトルロゴ

アーケード版『グラディウス』のタイトルロゴといえば、何度もゲーセンで見てきたショッキングピンクのカラーリングがおなじみだ。ファミコン版では「カラーパレットの問題かな?」と諦めていたものだが、なぜかPCエンジン版はアーケード版と異なるブルー系の配色。一画面に512色が使用できるPCエンジンで再現できなかったとは考えにくい。事実、『沙羅曼蛇』ではできていたではないか。

▼アーケード版タイトルロゴ▼

▼PCエンジン版タイトルロゴ▼

意図的に、色を変えているとしか思えない。

▼MSX版タイトルロゴ▼

で、MSX版のタイトルがコレ。

カラーリングをこちらに合わせている気がする、というのは邪推だろうか。

根拠その② タイトルデモ

『グラディウス』のインストカードに描かれていた要塞ゼロスとビックバイパーが対峙するイラスト。その一枚絵をデモとして収録しているのは、『グラディウス』の数ある移植作品の中でも、MSX版とPCエンジン版だけである。

▼PCエンジン版に収録されているデモ▼

▼MSX版に収録されているデモ▼

根拠その③ BGM

「アーケード版らしさが皆無」といわれているPCエンジン版のBGM。一説には、「PCエンジンのPSG音源の特徴を活かしたアレンジ」とも言われている。さて、アーケード版よりはるかに音の数が増えたアレンジとなっているこれらのBGM。ん、音数が増えている…?そういえば、コナミSCC音源もそうだったような?

そんなわけで、PCエンジン版とMSX SCC音源版を聞き比べてみてほしい。

▼PCエンジン版▼

▼MSX SCC音源版▼

うっ。意識して聞いてみると、たしかにかなり似ているような気がする。

根拠その④ パワーアップ

「アーケード版にはなかった余計な追加要素」といわれているのが、「MISSILE」と「DOUBLE」と「LASER」の二段階パワーアップである。実はコレ、1986年の段階でMSX版では使われている仕様だった。

▼こちらはPCエンジン版▼

▼こちらはMSX版▼

うっ、こいつはもしかしてもしかするぞ!?

根拠その⑤ オリジナルステージ

極めつけは、ステージ5の「巨大生物の墓場」をテーマにしたオリジナルステージだ。実はこれ、MSX版グラディウスで採用されていたオリジナルステージの再録である。PCエンジン版がアーケード版の移植だとしたら、なぜ、このステージを入れる必要があったのか。

オマケ要素? たしかにそれはサービス精神あふれるコナミのこと、充分考えられる話だ。

しかし…。

▼PCエンジン版 STAGE05▼

▼MSX版 STAGE05▼

以上の点から、PCエンジン版とMSX版は非常に類似点が多い。これにより、我々は「PCエンジン版グラディウスは、実はMSX版グラディウスのリメイクだったんじゃないのか?」と、仮説を立てたのである。

結論 実はこんな感じだったのでは…?

以下は推測である。

1991年という年は、日本コンピュータゲーム史におけるコナミを語る上で重要な年だ。コナミはこれまで不動の地を確立していたMSX市場に対して、1990年7月に発売された『メタルギア2 ソリッドスネーク』をもって事実上撤退。その後、成長マーケットであるコンシューマゲームに注力していく。そんな大きな変換期にあった年だからだ。

その水面下で何があったか? MSXを主戦場としていた開発チームには新たな活躍の場が与えられた。それが、PCエンジンとメガドライブである。特に、PCエンジンには多くのスタッフが異動したと言われており、その中にはあの小島秀夫氏も含まれていた。これは、後にMSXの名作ADV『SNATCHER』の完結編である『SNATCHER CD-romantic』がPCエンジンSUPER CD-rom2からリリースされていることからも明らかだ。

MSX版グラディウスシリーズの開発スタッフも含まれていたのではないか。しかし、彼らの心境は複雑であったと推測される。MSXと共にアーケード版とは異なるグラディウスサーガを築いてきたMSX版グラディウス。しかも、宿敵ヴェノムとの戦いは、最終決戦のはじまりを予感させる『ゴーファーの野望 エピソードII』で終わっているのだから。

「PCエンジンで最高のグラディウスを作れ」と指令を受けた彼らが、何を思い、何に苦悩したのか。我々には想像することしかできない。しかし、PCエンジン版グラディウスを見ていると、「自分たちにとって最高のグラディウスとはMSX版だ」という彼らの心の声が聞こえてくるようだ。もしかしたら彼らは、アーケード版をベースにしたグラフィックにしながらも、オリジナル要素を多分に入れたMSX版らしさを無くすことなく、新たなグラディウスとして生まれ変わらせようとしていたのではないだろうか。まあ、このあたりはソースがないので、憶測なんですけどね。

「“本家”を喰らう」という彼らの戦いは無残にも敗北に終わってしまう。だがその精神は受け継がれ、16年が経過した2007年、『グラディウスV』においてひとつのカタチとなる。これがどういう意味を示しているかは、実際に『グラディウスV』をクリアして自分の目で確認してほしい。そこに答えがある。

このような視点からPCエンジン版グラディウスを見ると、これまでとは違った新しい味わいが出てくるというものだ。そしてね思い出してほしい、1980年代から1990年代にかけて、グラディウスに情熱を注いだ開発チームがいたことを。そんな想いを感じながらプレイできるのもレトロゲームの醍醐味なのだ。

ps3 3.60 ダウングレードjailbreak2

- 共通テーマ:未来に伝えたいレトロゲーム テーマに参加中!

1991年に発売されたPCエンジン版『グラディウス』。発売直前のPCエンジン系メディア各誌は「アーケード版の完全移植!」とその完成度を褒め称えた。その情報に、全国のPCエンジニアたちが白熱する。しかし、発売された後、熱狂は次第に沈静化していく。なぜか? それは、PCエンジン版グラディウスは大枠いい感じだったけど、細部がアーケード版とは大きく異なっていたからだ。どうしてああなってしまったのか? あれから21年。我々は居酒屋での程よくアルコールの入った井戸端会議にて、ひとつの仮説にたどり着いた。それは…。

PCエンジン版グラディウスはアーケード版の移植ではなく、

MSX版のリメイクだったんだよ!!

根拠その① タイトルロゴ

アーケード版『グラディウス』のタイトルロゴといえば、何度もゲーセンで見てきたショッキングピンクのカラーリングがおなじみだ。ファミコン版では「カラーパレットの問題かな?」と諦めていたものだが、なぜかPCエンジン版はアーケード版と異なるブルー系の配色。一画面に512色が使用できるPCエンジンで再現できなかったとは考えにくい。事実、『沙羅曼蛇』ではできていたではないか。

▼アーケード版タイトルロゴ▼

▼PCエンジン版タイトルロゴ▼

意図的に、色を変えているとしか思えない。

▼MSX版タイトルロゴ▼

で、MSX版のタイトルがコレ。

カラーリングをこちらに合わせている気がする、というのは邪推だろうか。

根拠その② タイトルデモ

『グラディウス』のインストカードに描かれていた要塞ゼロスとビックバイパーが対峙するイラスト。その一枚絵をデモとして収録しているのは、『グラディウス』の数ある移植作品の中でも、MSX版とPCエンジン版だけである。

▼PCエンジン版に収録されているデモ▼

▼MSX版に収録されているデモ▼

根拠その③ BGM

「アーケード版らしさが皆無」といわれているPCエンジン版のBGM。一説には、「PCエンジンのPSG音源の特徴を活かしたアレンジ」とも言われている。さて、アーケード版よりはるかに音の数が増えたアレンジとなっているこれらのBGM。ん、音数が増えている…?そういえば、コナミSCC音源もそうだったような?

そんなわけで、PCエンジン版とMSX SCC音源版を聞き比べてみてほしい。

▼PCエンジン版▼

▼MSX SCC音源版▼

うっ。意識して聞いてみると、たしかにかなり似ているような気がする。

根拠その④ パワーアップ

「アーケード版にはなかった余計な追加要素」といわれているのが、「MISSILE」と「DOUBLE」と「LASER」の二段階パワーアップである。実はコレ、1986年の段階でMSX版では使われている仕様だった。

▼こちらはPCエンジン版▼

▼こちらはMSX版▼

うっ、こいつはもしかしてもしかするぞ!?

根拠その⑤ オリジナルステージ

極めつけは、ステージ5の「巨大生物の墓場」をテーマにしたオリジナルステージだ。実はこれ、MSX版グラディウスで採用されていたオリジナルステージの再録である。PCエンジン版がアーケード版の移植だとしたら、なぜ、このステージを入れる必要があったのか。

オマケ要素? たしかにそれはサービス精神あふれるコナミのこと、充分考えられる話だ。

しかし…。

▼PCエンジン版 STAGE05▼

▼MSX版 STAGE05▼

以上の点から、PCエンジン版とMSX版は非常に類似点が多い。これにより、我々は「PCエンジン版グラディウスは、実はMSX版グラディウスのリメイクだったんじゃないのか?」と、仮説を立てたのである。

結論 実はこんな感じだったのでは…?

以下は推測である。

1991年という年は、日本コンピュータゲーム史におけるコナミを語る上で重要な年だ。コナミはこれまで不動の地を確立していたMSX市場に対して、1990年7月に発売された『メタルギア2 ソリッドスネーク』をもって事実上撤退。その後、成長マーケットであるコンシューマゲームに注力していく。そんな大きな変換期にあった年だからだ。

その水面下で何があったか? MSXを主戦場としていた開発チームには新たな活躍の場が与えられた。それが、PCエンジンとメガドライブである。特に、PCエンジンには多くのスタッフが異動したと言われており、その中にはあの小島秀夫氏も含まれていた。これは、後にMSXの名作ADV『SNATCHER』の完結編である『SNATCHER CD-romantic』がPCエンジンSUPER CD-rom2からリリースされていることからも明らかだ。

MSX版グラディウスシリーズの開発スタッフも含まれていたのではないか。しかし、彼らの心境は複雑であったと推測される。MSXと共にアーケード版とは異なるグラディウスサーガを築いてきたMSX版グラディウス。しかも、宿敵ヴェノムとの戦いは、最終決戦のはじまりを予感させる『ゴーファーの野望 エピソードII』で終わっているのだから。

「PCエンジンで最高のグラディウスを作れ」と指令を受けた彼らが、何を思い、何に苦悩したのか。我々には想像することしかできない。しかし、PCエンジン版グラディウスを見ていると、「自分たちにとって最高のグラディウスとはMSX版だ」という彼らの心の声が聞こえてくるようだ。もしかしたら彼らは、アーケード版をベースにしたグラフィックにしながらも、オリジナル要素を多分に入れたMSX版らしさを無くすことなく、新たなグラディウスとして生まれ変わらせようとしていたのではないだろうか。まあ、このあたりはソースがないので、憶測なんですけどね。

「“本家”を喰らう」という彼らの戦いは無残にも敗北に終わってしまう。だがその精神は受け継がれ、16年が経過した2007年、『グラディウスV』においてひとつのカタチとなる。これがどういう意味を示しているかは、実際に『グラディウスV』をクリアして自分の目で確認してほしい。そこに答えがある。

このような視点からPCエンジン版グラディウスを見ると、これまでとは違った新しい味わいが出てくるというものだ。そしてね思い出してほしい、1980年代から1990年代にかけて、グラディウスに情熱を注いだ開発チームがいたことを。そんな想いを感じながらプレイできるのもレトロゲームの醍醐味なのだ。

ps3 3.60 ダウングレードjailbreak2