[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)

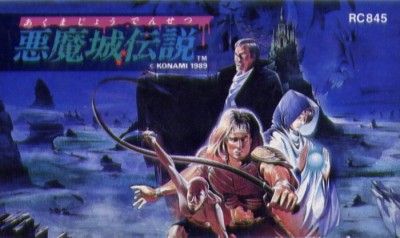

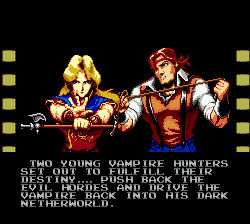

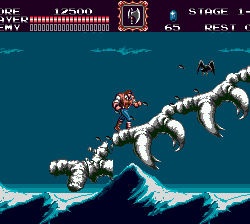

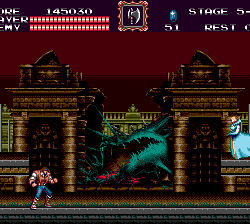

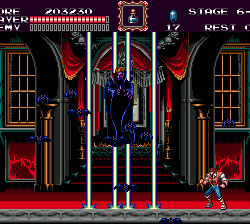

シリーズ三作目にして紐解かれる、過去最大のドラキュラとの戦い。

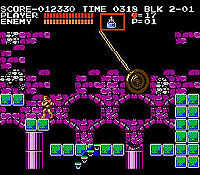

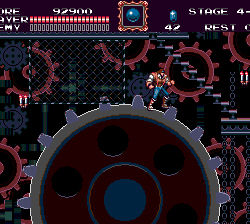

今回、発掘するゲームは、コナミが1989年に発売したファミコンソフト『 悪魔城伝説 』。あの『悪魔城ドラキュラ』のシリーズ三作目です。

この作品のことをいまさら語る必要はないでしょう。ロムに搭載された特殊LSI「VRC6」により、振り子の動き、巨大歯車の回転、闇にうごめく霧といったを表現可能にしたグラフィック!独特のビブラート感と音数の増えた美しいBGM!複数のルート選択!アイデア満載のステージ!性能の異なるキャラクターたちとの共闘!すべてが最高です!

これまでのファミコンでは不可能だった“夢”の数々を実現させ、すべての面で圧倒的なパフォーマンスを発揮した本作は、『ドラキュラII』で冒険したゲームシステムを見直し、「ドラキュラってこういうゲームだぜ!」という道筋(マイルストーン)を示した作品です。「名作保証」と、ここまで堂々と太鼓判を押せるゲームも、そうそうはないでしょう。

レトロゲームレイダースとしては、多くの人に『悪魔城伝説』をプレイをしてもらいたい。しかし、昔のファミコンのゲームでしかないのも事実です。我々にとっては、耳にするだけでご飯三杯はいけるVRC6による名曲Beginningも今の人にとっては所詮ただのピコピコ音。でも、「昔のゲーム」とひと言で片付けてしまうにはもったいない『悪魔城伝説』を、今回は、本作のゲーム内容以外の視点で評価してみたいと思う。

シリーズの墓標となる罪

本作の完成度は非常に高かった。しかし、高すぎたゆえに「悪魔城伝説を超える」ということが非常に難しくなってしまったのも事実です。ゆえに、本作以降、ドラキュラシリーズはしばらく迷走の時代を迎えることとなる。『悪魔城すぺしゃる ぼくドラキュラくん』、SFC版『悪魔城ドラキュラ』は、まさにその犠牲者といえるだろう。

特に顕著なのは、SFC版『悪魔城ドラキュラ』だ。この作品は、本来ならばシリーズの新展開を担う立ち位置にあった作品。シモン?ベルモンドとドラキュラの対決を描いた『I』、その7年後のドラキュラの呪い解除をめぐる『II』、封印されてきた過去の物語『悪魔城伝説』を経て、『II』の衝撃のラスト!「ベルモンド家の墓から何者かの手が出てくる!」の「続き」が描かれるはずだったシリーズ四作目は、ただのスーパーファミコンの新機能を試す『I』のリメイクというカタチに収まってしまった。

オープニングで「墓」が描かれているところから、少なくとも企画段階では上記のような『II』のエンディングに関する何らかの回答があったように思われる。しかし、結局のところドラキュラシリーズが進んだのは、「グラフィック能力向上に伴う新しいドラキュラワールドを提供する」という逃げ道だった。そう。あえて言おう、「逃げ」であると。作品としての魅力がSFC版にないとは言わない。しかし、シリーズ最新作という看板を持てるだけのチカラがないのも事実だ。

ドラキュラシリーズはかくしてブランドを失墜させてしまう。後に、『X68000版』、『悪魔城ドラキュラX』、『バンパイアキラー』がリリースされるまで、「ドラキュラは過去の作品」とユーザーから思われてしまうのである。本来ならば、シリーズのマイルストーン(道標)になるはずだった『悪魔城伝説』が、その完成度ゆえにシリーズの墓標になる。なんという皮肉であろうか。しかし、そんな影響力の強さも『悪魔城伝説』の魅力なのだ。

三作目で過去の物語が語られた謎

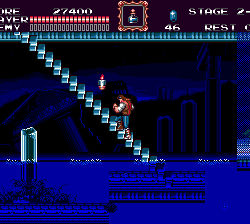

『悪魔城伝説』は、シモン?ベルモンドが活躍する時代の200年前の戦いである。そして、その物語は初代の取扱説明書で書かれていた英雄クリストファー?ベルモンドとドラキュラの戦い(GB版『ドラキュラ伝説』)よりも過去のことであり、“隠されていた物語”であることに注目したい。

隠されていた、という表現を使ったのは、ラルフ?C?ベルモンドの『悪魔城伝説』の物語は、クリストファーの物語よりもはるかに激しく、ワラキア全土を広がる大きな戦いだったにも関わらず、シモンの時代には全く人々に知られていないからだ。では、誰が隠したのか。その答えは、おそらく東方正教会である。

『悪魔城伝説』ではじめてその存在が明らかになった東方正教会は言うまでもなく、時の権威の象徴。しかし、彼らがドラキュラ討伐のためにワラキアへ差し向けた軍隊は全滅。逆に、これまで疎んじてきたベルモンド一族をはじめとする者たちによって事態は収束されることになる。これは教会にとって大きな問題だったに違いない。ゆえに、この事実が隠されたと考えるのが自然だ。

だが、問題はそこではない。

その“隠された過去の物語”が、なぜ、シリーズ三作目で明かされるのかだ。

ここから先は推測でしかないのだが、魔王ドラキュラとベルモンド一族の戦いには、もっとさまざまな力と血筋と組織が絡んでいる壮大な闇の歴史があるのだ。そのすべてを紐解いていくには、情報開示の順序が必要であり、本作『悪魔城伝説』ではいくつかのキーワードが開示された。

強大な力を持つゆえに人々から疎まれていたベルモンド一族。

ヴァンパイアハンターの血筋ヴェルナンデス家。

ワラキア地方において力を持つ東方正教会。

父ドラキュラに反抗する息子、漆黒の貴公子アルカード。

彼らやその一族、組織がどのような思惑を持って強大な魔力を持つドラキュラと関わり、どのように動いていくのか。ドラキュラの誕生とベルモンド家の宿命のはじまりを描く『キャッスルヴァニア』、悪魔城伝説後の情勢を描く『闇の呪印』、アルカードが真の決着をつけにいく『月下の夜想曲』、正教会が権威を取り戻すために動く『奪われた刻印』、ヴェルナンデス血と一族が活躍する『白夜の協奏曲』、『暁月の円舞曲』…など。後のシリーズの作品をより深く理解するためにも、『悪魔城伝説』は外せないピースなのである。

魔が支配する15世紀という時代

時代背景にも注目したい。『悪魔城伝説』の舞台となる15世紀は、オカルトの全盛期だ。ペストの大流行、相次ぐ不作と飢饉、ヨーロッパ全土には多くの死が蔓延していた。教会はただ「祈りを!」と声をあらげるばかりで、事態を好転させることはできない。鬱屈した人々の不満や怒りの矛先を機関に向けさせまいと、教会の指揮の下で魔女狩りや異端諮問という名の虐殺が行なわれた。いつ誰が自分を密告するか分からない。人々はそんな疑心暗鬼の中で生きていかざるを得なかった。

栄華を誇ったローマ帝国はオスマン帝国にやぶれ、群雄割拠の時代に。教会は宮廷化した内部での権力抗争のために弱体化へ。街には多くの死体があふれ、ひと摘みの麦わらのために鮮血が飛ぶ。王たちはアジアへと軍隊を差し向け、世を憂う人々は夜な夜な媚薬に身を任せ、黒ヤギの庇護する秘密の会合で多くの男女と肌を合わせる。法と秩序は地に堕ち、力と魔が支配する新時代。そんな闇の眷属が圧倒的に力をつけた、最悪の状況下での戦いを強いられるのが、本作の主人公、ラルフ?C?ベルモンドの物語なのだ。

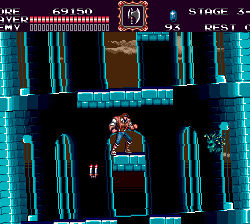

虐げられし、ダークヒーローたちが主人公

主人公のラルフ?C?ベルモンドは真正バンパイアハンターとして教会から認められてはいるものの、教典の教えと異なるその力は疎まれ、排斥されてきた一族の出身である。

サイファ?ヴェルナンデスに至っても同様だ。彼女は教会から与えられたバンパイアハンターとしての役職に就いてはいるものの、その一族は教会主導の魔女裁判で多くが犠牲となった。教会としても「近くにおいて監視せざるを得ない」危険因子なのである。

グラント?ダナスティは、明言こそされていないが「せむし男(差別表現)」だ。本来は、脊柱側湾症の患者なのだが、当時は「背中に蟲を飼っている」という風説の流布により差別の対象となっていた。グラントの一族はまともな社会で生きられないがゆえに、体術を身につけたのだろう。

アルカードに関しては言うまでもない。ドラキュラの息子であるがゆえに、彼は生まれながらにして決して表舞台にあがることは許されない。

『悪魔城伝説』にヒーローは存在しない。彼らは世間から疎まれ、虐げられてきた者たちなのだ。それでも彼らは世を儚むことなく、世界を救うために戦う。暗黒の時代の中で唯一の希望が、世間から隔絶された者たちの命の瞬きなのだ。彼らを何を想い、何のために命を賭けるのか。そこには気軽に語ることすらもはばかられるドラマを感じる。

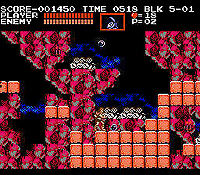

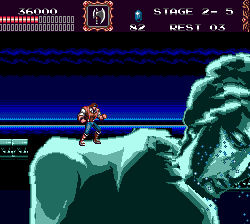

舞台はワラキア全土。バンパイアウォーズ開戦!

さて、本作はドラキュラシリーズにおいて、最大規模の戦いであったことにも注目したい。なにしろ舞台はワラキア全土。東ヨーロッパの一領地とはいえ、国ひとつがドラキュラに支配されているのである。これは、1999年のユリウス?ベルモンドによる最終決戦(ゲーム化されておらず)、第一次世界大戦下でのジョニー?モリスによる『バンパイアキラー』に並ぶ大きな戦いだ。

魔界化したワラキアは、その建築物、動植物、あらゆるものが人を寄せ付けない世界。ファミコンの限界を超えて描かれるその世界観を楽しめるクラシックな教養を、レトロゲーマーとしては持ち合わせておきたい。

また会おう、わが同志たちよ!

ゲームをクリアしても物語はつづく。ドラキュラ討伐後、再びドラキュラの復活した際に再会を誓うラルフ、サイファ、グラント、アルカードたち。その約束は、500年以上の時を経て果たされることになる。それは、DS版『蒼月の十字架』での話だ。ドラキュラとして復活してしまう来栖蒼真を止めるための裏シナリオにおいて、ユリウス?ベルモンド、ヨーコ?ヴェルナンデス、アルカードが再びドラキュラ城に集結する。

このシチュエーションにマックスで燃えるためにも、『悪魔城伝説』のプレイは欠かせないだろう。血の輪廻はしたたりつづけ、とどまることを知らない。プレイの中で、登場キャラクターたちの宿命を感じるのも、ドラキュラシリーズの魅力のひとつなのだ。

▼悪魔城伝説とその後の物語はコチラ!▼

▼BRC6の名曲を楽しむならコチラ!▼

マジコン 3dsx360key

自らの命をも危険にさらす兵器でしか、この平和は取り戻せない。

こんにちわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士だ。

今回発掘した作品は、1987年7月にファミコンで発売された『ボンバーキング』。翌年の1988年には、グラフィックがダウンしたMSX版の存在も確認されている。当時の文献を調べてみると、歴史の古いものの中に『笹川2号』と書かれているものがあり、これが後に『ボンバーキング』と名を変えたらしい。笹川とは本作のメインプログラマーの笹川敏幸氏のことであり、これはいわゆる開発コードネームというもののようだ。

さて本作だが、『ボンバー』という名を冠しているが、名作『ボンバーマン』とストーリー的な繋がりは一切ない。ゲームシステムもまったく異なるもののため、『ボンバーマン』をイメージしてプレイすると大ケガ…もとい大やけどをするので注意が必要だ。

巷では、「クソゲー」とか、「パクリゲー」とか、「ハドソンの黒歴史」とか言われているこの作品。たしかにその一面はあるが、ひと言だけで片付けてしまうにはもったいない魅力があるのも事実だ。今回の講義では、ボンバーキング、王の存在価値についてゲーム史を紐解いてみよう。

武器もエネルギーも現地調達という、ハダカの王様。![]()

それでは、カンタンに『ボンバーキング』という作品がどんなゲームかを説明しよう。主人公のアンドロイド「ナイト」は、各エリアにおいて障害物を爆弾で破壊しながら進撃し、エリアのゴールを目指す。しかし、舞台は環境制御コンピュータに支配された惑星。ただ進むだけではゴールにはたどり着けない。

まず必要なのは、ステージ内の障害物に隠された【秘法】。これがないとステージはループし、いつまで経ってもゴールにはたどり着けない。そしてもうひとつ必要なのが【カギ】。これがなければゴールの扉は開かれないのだ。

ナイトの圧倒的不利な立ち位置はまだ終わらない。障害物や敵を倒すために使用する爆弾には使用回数制限がある。最大99個までストックすることができるが、使った分だけ数は減っていく。さらに、ナイトはエネルギーで動いており、ゲージは時間が経過するたびに一定量ずつ減っていく。敵の体当たりや攻撃によってもエネルギーを消費。気を抜けばあっという間にやられてしまう。

惑星アルタイルでの戦いは、基本的に武器もエネルギーも現地調達。敵を倒すか、障害物内に隠れている【エクストラ】パネルを発見することで補給していくしかないのだ。

要:危険物取扱責任者資格。![]()

『ボンバーキング』における死亡原因のナンバーワンは、自爆死だ。自分で仕掛けた爆弾の爆風をあびてやられる…という点は『ボンバーマン』と同じだが、本作ではゲームシステムによってより自由になった部分が死亡率をあげてしまっているのだ。

ご存知、『ボンバーマン』は一ブロックおきに破壊不可能なブロックが存在し、ボンバーマンの動きは基本的にタテ?ヨコですむシンプル仕様。しかし、本作ではこの一ブロックおきの破壊不能なブロックがなくなり、ナナメ移動が可能に。ハドソンの開発陣はプレイヤーが自由に動ける範囲が広がった分難易度も上げなければと思ったのか、敵の中には障害物を無視して特攻をかけてくるがデフォルトになった。その結果、爆弾を設置後に「敵をよける」「敵を弾で倒す」といった動作が必要となり、結果、自分の仕掛けた爆発に巻き込まれるという事故が多発してしまうのだ。

メインテーマのカッコよさよりも、ゲームオーバーの曲のほうが耳にこびりついている…というかつてのファミコン少年少女も多いはずだ。

アイテムを集めて使ってこそのボンバーキングだ!![]()

上記のような理由から『ボンバーキング』はあまり高い評価を得ていない。たしかに難易度は高く、『ボンバーマン』のようなシンプルさはない。しかし、『ボンバーマン』を超えた、王の名にふさわしい派手さは存在する。それが、セクレトできる各種アイテムの存在だ。

惑星アルタイルには、ナイトの機能をパワーアップさせるさまざまなアイテムが眠っている。一定時間、敵の動きを止める【タイムストップ】、ナイトの速度を速める【スーパーチャージャー】、直線上の障害物をすべて破壊する【ハイパーミサイル】、画面上の敵を全滅させる【フラッシュ】、弾を四方向に撃てる【クロスファイア】、ダンジョンで灯りを灯す【キャンドル】など。

これらのアイテムは、決して出し惜しみしてはいけない。ナイトの通常時の兵装は弱いのだ。だからこそ、「ここぞ!」という時にアイテムはガンガン使わなければとてもクリアはできない。アイテムは、ステージ内の障害物の中に隠されているが、ステージ内に出てくる階段で行けるダンジョンにおいて、かなり余裕をもってゲットすることができる。

だからこそ、使って、使って、使いまくるべし。そうすることでゲームは圧倒的に進めやすくなり、『ボンバーマン』にはない『ボンバーキング』ならではの爽快感?面白さの扉が開かれるのだ。

ボンバーマンシリーズに残した大いなる遺産。![]()

視覚?聴覚?触覚に今までない新たな衝撃を与える○超(マルチョウ)シリーズ第一弾と謳われた本作だが、多くのプレイヤーに生まれたのはハドソンへの“殺意”だったのかもしれない。しかし、王が残した遺産は『ボンバーマン』シリーズの新たな進化へと繋がっているのだ。

後に発売されるSFC版の『スーパーボンバーマン』シリーズ、PCエンジンの『ボンバーマン’93』『ボンバーマン’94』では当たり前になっている、ステージごとに異なる世界観を感じられる野外ステージ、あまたの巨大ボスキャラとの戦闘。これらの初出典は他ならない、この『ボンバーキング』である。

王は決して時代から支持された存在ではなかった。しかしその遺伝子は、後世に“素晴らしいモノ”を残したのだ。そのような観点からも、ボンバーマン史はこの作品をなくして語れない。私はそう考えている。

それでは今回の講義は、この歌で締めたいと思う。

1.緑の大地は はるかな夢

希望の光を その身に受けて

豊かなアルタイルを とり戻すまで

ゆく手をはばむ者は そは何者ぞ

傷ついた 制御コンピュータ

はるかに遠い 夢を抱きつつ

GO for break out

GO for break out

ここはコリドー

駆け抜けろ 駆け破れ ナイト

2.輝きなくした この惑星(ほし)に

最後の望みを 灯すため

閉ざしたその扉は 大地の底に

システムプログラムに 起動をかけて

よみがえる 制御コンピュータ

緑が戻る 青きアルタイル

GO for break out

GO for break out

ここはコリドー

駆け抜けろ 駆け破れ ナイト

ボンバーキング

ボンバーキング販売元:ハドソン

(1987-08-07)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

HUDSON Premium Audio Collection

HUDSON Premium Audio Collectionアーティスト:ゲーム?ミュージック

販売元:Five Records

(2007-07-06)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

高橋名人伝説 -魂の16連射-

高橋名人伝説 -魂の16連射-アーティスト:高橋名人

販売元:Beat Shake Records

(2010-01-27)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

nds adaptor plus販売R4i 購入

20世紀(ジェネシス)、もっとも輝いたドラキュラが「ここ」にある。

今回、発掘した作品は、コナミより1994年に発売されたメガドライブ用ソフト、悪魔城ドラキュラシリーズのひとつ、 『バンパイアキラー』 。タイトルに「ドラキュラ」の名を冠せず、また主人公もベルモンド一族ではない異端といえるこの作品ですが、舞台は1917年、20世紀に入ってからのドラキュラ復活を描いた物語であり、ドラキュラシリーズを語る上では外せない重要なピースのひとつ。

今回の講義では、今なお、燦然と輝くこのメガドライブの傑作の魅力について論じてみたいと思います。

本作は、1992年頃よりコナミ内部で進められ始めた悪魔城ドラキュラのブランド復権プロジェクトのひとつとして生まれた作品です。兄弟といえるのは、『X68000版 悪魔城ドラキュラ』、『PCエンジン版 悪魔城ドラキュラX 血の輪廻』といった作品たち。これらがいかに優れた作品であるかはあらためて語るまでもありません。そして、『バンパイアキラー』自身も肩を並べて遜色のない“傑作”でした。

ゲーム業界にはこんな言葉があります。

「シリーズとは、メーカーが作るのではなく、プレーヤーが紡いでいくのだ」

ユーザーから支持されなければ続編は生まれない。支持を得ている作品には、されているだけの理由(面白さ)があるのです。歴史に「もし?」を問うのは無意味なことですが、1993年-1994年にかけて、これらの傑作ドラキュラがリリースされていなかったとしたら…。ひとつでも駄作が生まれていたとしたら…。X68000マイスター、PCエンジニア、メガドライバーと各方面に 「悪魔城ドラキュラの魅力が今なお健在であること」 を印象付けられなかっただろうし、後のシリーズは生まれなかったといえるでしょう。

さて。

そんな『バンパイアキラー』にはもうひとつの顔があります。それは、中古市場におけるプレミアソフトであるということ。私がこの作品と出会った1995年時では、中古の販売価格は2980円。しかし、現在では取扱説明書?パッケージ付きの完品で販売価格12000円以上ということに。

なぜ、そんなことになっているのか。理由のひとつは、「その後、他機種に移植されていないこと」 。X68000版はPS版『悪魔城年代記』へ。『血の輪廻』もPSP版『Xクロニクル』やバーチャルコンソールに移植されていますが、2012年1月現在、『バンパイアキラー』が遊べるのはメガドライブだけ…なのです。

悪魔城年代記 悪魔城ドラキュラ(PS1)

悪魔城年代記 悪魔城ドラキュラ(PS1) 悪魔城ドラキュラ Xクロニクル(PSP)

悪魔城ドラキュラ Xクロニクル(PSP)二つ目の理由は、 「そもそも出荷本数が少なかったこと」 。発売された1994年はセガサターンが発売された年でもあり、メガドライブ末期。そもそもメガドライブ市場は日本国内では広くないものだったため、販売本数自体が他ハードに比べて少なかったのです。そして最後の理由。それは、 「購入したファンがなかなか手放さないということ」 。中古市場にそもそも商品が回らないのです。

これらの事実から、『バンパイアキラー』の魅力がうかがえるのではないでしょうか。さて次の項目からは、本作の「燃えポイント」について語っていきます。

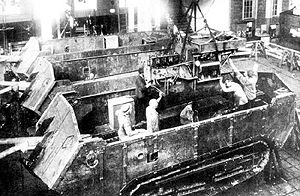

本作の舞台となる時代は1917年、第一次世界大戦直下のヨーロッパ。戦場では、複葉機や戦車が実戦投入され、戦闘規模は拡大、費用はケタが変わり、一般人への被害も拡大することに。さらに、当時の世界情勢は非常に緊迫しており、各国各部署における戦争への機運の高まりが連鎖発動することになり、その炎はまたたく間に全世界へと広がっていった、そんな時代です。

歴史上のどんな戦争よりも、多くの人が死んだといわれています。そして、ドラキュラは復活の生贄の魂が多ければ多いほど力を持って復活する。そう。ゲーム内設定において、サラエボで放たれた一発の銃弾から大戦勃発にいたるすべてが、吸血鬼エリザベート?バートリーによるドラキュラ復活計画だったのです。

これによって、ドラキュラが得た魔力は過去最大のものに。トランシルバニアだけでなく、ヨーロッパ全土を魔界化させることとなりました。ルーマニア、ギリシア、イタリア、フランス、ドイツ、イギリス…、すべてがドラキュラの手中に納まるという災厄は、ラルフ?C?ベルモンドの『悪魔城伝説』を超える最大規模!これに燃えないわけにはいきません!

キャラクターに、燃えろ!

キャラクターに、燃えろ!本作の主人公は二人います。聖鞭バンパイアキラーを使う“力”の戦士、ジョニー?モリス。魔槍アルカードスピアを使う“技”の戦士、エリック?リカード。着目したいのは、二人のあやつる武器が、「聖」と「魔」で相反するものであることです。

特に、 「魔」の力を使うエリック?リカード に関して、我々は興味を抱かざるを得ません。理由は、武器に刻まれた「アルカード」の名。アルカードは『月下の夜想曲』をプレイした方なら分かると思うのですが、自らの出自により見ず知らずの人間と進んで接触しようという性格ではない。にもかかわらず、なぜ、自分の力の一部を宿したスピアを人間の戦士に預けたのか。そんなエリック?リカードとは何者なのか。

残念ながら、本作でも、その後のストーリーでも明確な説明はされていません。しかし、私たちは知っています。『月下の夜想曲』のエンディングで旅立つアルカードを追って行ったひとりの少女のことを。そして、エリックのジャンプといった体術の一つひとつがアルカードのものとそっくりであること。そして、後の『ギャラリー?オブ?ラビリンス』においてその血筋が魔術?バンパイアに対して特殊な耐性があること。以上のことから、エリック?リカード=ハーフバンパイア説も考慮できる…というのは飛躍しすぎでしょうか。

『ジャッジメント』においても、アイオーンによって時の狭間に召喚された面々にエリックがいるように、何かしら重要な使命を帯びているキャラクターなのは間違いありません。

ともあれ、「聖」と「魔」、「力」と「技」、あらゆる面で正反対のジョニーとエリックは親友同士であり、共に背中を預けるほど信頼しあっているという設定。これに燃えないわけには参りません!

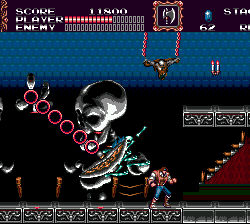

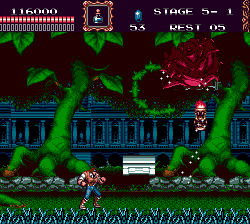

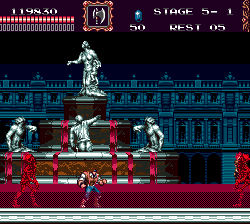

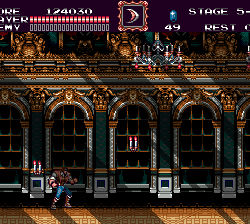

『バンパイアキラー』の素晴らしい点のひとつに、各ステージに用意されたステージギミックがあります。『血のロンド』のようなドラマ性を全面に押し出したものではありませんが、ドラキュラの魔力によって各国の異界化した様子を描く背景グラフィック、オブジェ、モンスターの数々は、ドット芸術といえるもの。

また、後に注目を集めることになる新人?山根ミチルさんの楽曲の数々も、ゲームを盛り上げます。『月下の夜想曲』に受け継がれる山根

伝説に、燃えろ!

伝説に、燃えろ!さて。この『バンパイアキラー』ですが、実は当初はドラキュラシリーズとは数えられていませんでした。「悪魔城ドラキュラの流れを組むまったく新しいホラーアクションシリーズ」として紹介されていたのです。「主人公はベルモンド一族」、「舞台はドラキュラ城」、「ハートを消費して使うサブウェポン」といった数々のシリーズの伝統を破り、まったく新しいアクションゲームに目指した本作。それだけに、挑戦的かつ活気的なアイデアが数多く採用され、結果としてゲームとしてのクオリティを上げることに成功しました。

ゆえに、後にIGAブロデューサーによるシリーズ再編の際に、本作は正統悪魔城ドラキュラシリーズの血脈に加えられること となり、リヒター?ベルモンドの敗北、モリス家へのバンパイアキラーの譲渡、対魔結社の台頭、ベルモンド一族の失踪といった、シリーズの新たな展開をつくる “起爆剤” になったのです。これは、何よりも原作を愛した『X68000版 悪魔城ドラキュラ』、正統続編を目指した『PCエンジン版 悪魔城ドラキュラX 血の輪廻』にできることではなく、シリーズからの脱却を図った野心作であった『バンパイアキラー』にしかできないこと でした。

第一次世界大戦は、その戦いの中で各国で民衆による革命が生じ、王政による旧体制を崩壊させることとなりました。そして本作。古くからつづく王制政治の象徴である魔王ドラキュラを倒したのは、教会でも、伝統のベルモンド一族でもなく、名もない民衆の戦士ふたり。奇しくもそれは、ベルモンド一族以外の者が打倒ドラキュラに立ち上がる、新たなシリーズの黎明を示しているかのようです。

物語は、『ギャラリー?オブ?ラビリンス』へ!

物語は、『ギャラリー?オブ?ラビリンス』へ!歴史の証人である私たちは、バンパイアハンターとドラキュラの戦いの歴史の次の一ページを知っています。次なる物語は、第二次世界大戦下のヨーロッパを舞台とするNDS版『ギャラリー?オブ?ラビリンス』。空前の規模で襲いかかるドラキュラの脅威から世界を守ったジョニーとエリック。しかし、その代償は大きく、二人はその後決して幸せな人生を歩んでいなかった…という驚愕の事実が発覚します。

そんな新時代のドラキュラシリーズの代表作でもある『ギャラリー?オブ?ラビリンス』を味わいつくすためにも、『バンパイアキラー』は押さえておきたい一品。中古でも価格は12000円以上もしてしまいますが、この記事を書くために新たな買い直すこととなりました。

奥さんに知られると超絶ヤベェのですが、案ずることはありません。1プレイ100円と考えれば120回プレイすることで元が取れる計算になります。すでにプレイ回数は70回を超えており、おそらくこの先も飽きることはない。そう確信している私がいるのです。

dstt i 3ds3DS R4i 通販

- 共通テーマ:未来に伝えたいレトロゲーム テーマに参加中!

ビックバイパーとロードブリティッシュ、亜空を駆ける!

西暦1986年。当時、大人の社交場であったゲームセンターで人々は驚愕する。名作グラディウスの続編の登場である。人々に宇宙の神秘を見せたグラディウスと異なり、その作品はどこまでも有機的かつ無機体そのものという不可思議な世界観を展開。新たな進化(エヴォリューション)を遂げていた。この『沙羅曼蛇』の衝撃を私たちの学会では、SALAMANDER EVOLUTION事件、通称「サラ?エボ事件」と呼んでいる。

ビックバイパーとサラマンダ、蛇VS蛇というシチュエーションで攻めてきたグラディウス第二章。今夜も歴史の紐を解いていこう。

こんにちわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士だ。

本日、発掘した作品は、1987年にコナミがアーケードゲームとしてリリースしたグラディウスの続編、『沙羅曼蛇(サラマンダ)』。とにかくカッコイイ作品だ。

まず、グラディウスの続編にも関わらず、グラディウスの名前を冠していないところがイカしていると思わないか。しかし、画面を見ればひと目でグラディウスシリーズだと分かってしまう、そのカリスマ性は隠せない。そして、ネーミング。「サラマンダー」なら分かるものの、なぜかそれを漢字で表記。そこから浮かび上がってくる曼陀羅のイメージのように、『沙羅曼蛇』は宇宙の神秘をグラディウスとはインド経由の別の方法で我々に提示してくれているかのようだ。そんな『沙羅曼蛇』の魅力に今日は注目してみよう!

横スクロール&縦スクロールの多彩なステージ!

『沙羅曼蛇』は前作グラディウスを踏襲した横スクロールSTG…と思いきや、ステージ2では縦スクロールSTGに変身!さらにステージ3は再び横スクロールに戻るなど、奇数ステージが横スクロール、偶数ステージが縦スクロールになるのだ。実はコレ、プログラム的には全く別物になるため、二つのゲームを作るぐらいの労力がかかるもの。それだけ贅沢な作品なのだ。

しかし、『沙羅曼蛇』の本当の神髄は各ステージの“個性”。ステージ1の細胞ステージは、画面上下にある細胞が突如ぶくぶくぶっと増殖して行く手をさえぎったり、ステージ2では隕石群の中に飛び込みながらサラマンダ軍と交戦。ステージ3では巨大な炎の柱プロミネンスがグバァッと(クパァではない)波のように襲いかかるなど、グラディウスをはるかに超えるビジュアルインパクトが、各ステージで待ち構えている。それは、突破しなければならない障害でありながらも、あまりの美しさとアイデアに心を奪われてしまう連続でもあるのだ。

迫り来るサラマンダ軍のボスたち!

個性的なステージのトリを飾るのが、巨大なボスキャラたちである。グラディウスでは、バクテリアン軍の宇宙戦艦ビッグコアが立ちはだかったが、本作ではステージや作風に合わせて、きわめて有機的かつ金属的な“バクテリアンらしい”ボスたちが用意された。

以前、私は別の記事で「グラディウスの魅力はボスキャラのアイデア×デザインだ」と力説したことがあるが、そのセンスの良さが加速するのはこの『沙羅曼蛇』からである。それでは、愛情と尊敬の意をもってサラマンダ軍の精鋭たちを紹介していこう!

正しい遊び方は、“二人同時プレイ”だ!

『沙羅曼蛇』について書いているゲームブログは数多くあれど、これについて書いているブログはほとんどないのだが、『沙羅曼蛇』は「二人同時プレイ必須」のゲームだ。「二人同時プレイ可」ではない。「二人同時プレイで楽しむのが正しい遊び方」だと私は思っている。

その理由はシンプルだ。『沙羅曼蛇』というゲーム自体のデザインが、二人同時プレイを前提としているからだ。このコンセプトのために、『沙羅曼蛇』はグラディウスの“肝”といえる二つの要素を大胆になくしている。それは、「パワーカプセルによるパワーアップ方式」と「撃墜後のスタート地点の引き戻し」だ。この二つは、グラディウスというゲームの神髄である「限られたパワーカプセルをどのように使って装備を整えて難局に挑戦するか?」のポイント。極論を言ってしまえば、『沙羅曼蛇』にこの面白さはない。

『沙羅曼蛇』で採用されたのはパワーユニットによるパワーアップ。特定の敵を倒したときに出現する「スピードアップ」「ミサイル」「レーザー」「マルチプル」といったユニットを取ることでその装備を得ることが出来る。これは平凡なSTGになってしまった印象があるが、二人同時プレイにおける画面レイアウトで二つのパワーゲージを表示するのは見にくいし、二機分の装備を整えるために数多くのパワーカプセルを出させるのはゲームバランスを殺しかねない。二人同時プレイを前提とした時、最善の方法といえるのではないかと思う。後に、パワーアップ方式をグラディウスのものに戻した『ライフフォース』という別バージョンが存在するが、こちらはゲームバランスがちょっと悪い。それは、『沙羅曼蛇』のチューンナップがそれだけ神がかっているということだ。

二人同時プレイを前提にしている理由は、ステージレイアウトを見ても一目瞭然だ。横スクロールステージは、ほとんどの場合、画面上部と画面下部でルート分けがされている。縦スクロールステージでは同様に左右でルート分け。さらに、ボス戦も一部の敵を除いて、二機でそれぞれの別の動き、別の部分を同時に狙ったほうが早く倒せるという作りになっている。テトランの触手の間に入る攻撃方法は顕著な例といえるだろう。

それはストーリーの面でもいえる。本作は、突如パクテリアンのサラマンダ軍の襲撃を受け、甚大な被害を受けた惑星ラティスが、銀河系において唯一バクテリアンを退けた惑星グラディウスに救援を要請。歴戦の戦士による超時空戦闘機ビックバイパーと、パイロットでありラティスの皇子が駆るロードブリティッシュで、サラマンダ軍わ立ち向かう…というもの。さらに注目したいのは、惑星グラディウスと惑星ラティスは敵対関係にあったという設定。これまで長きに渡って国交がなかったのである。しかし、人類共通の脅威であるバクテリアンの前に、若き英雄ロードブリティッシュはしがらみを捨て惑星グラディウスに助けを求め、惑星グラディウス統合政府もそれに応えたのだ。そしてゲームにおいて成し遂げるサラマンダ軍の殲滅。以後、グラディウスシリーズにおいて友軍機としてロードブリティッシュ(サラマンダ戦役後に皇子の勇気を称え、その名前が開発中だった戦闘機につけられる)が存在しつづけることからも、絆の強さを感じられるだろう。

真のグラディウスマニアであるならば、史実に基づき、断固として『沙羅曼蛇』は二人同時プレイでやるべきだと思うのだ。

PSPで発売されている『沙羅曼蛇ポータブル』は、本作と『沙羅曼蛇2』、『ゼクセクス』、『ライフフォース』、『MSX版グラディウス2』が収録されているお徳版ではあるのだが、唯一絶対の弱点が、協力プレイができないということ。それでは意味がないのだ(うぐぐ)。なので、レトロゲームレイダース推奨プレイは、PSもしくはSSの沙羅曼蛇デラックスパックでのプレイだ。難易度はそんなに高くないため、「ジェイムス!」「ブリティッシュ!」と呼び合って友情を深めてほしい…!

3dstt 販売3DS マジコン 販売

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

今回は前回につづき、「内定を取れないのは本人がアホだから」という私の持論を中心に、「では、どういう発想で就職活動にのぞむべきか」を具体例をあげて述べていく。知り合いに企業の人事担当者が多いので、その裏の本音と選考の手口についても、どんどんバラしていくぞ(笑)。就職活動における勝利の鉄則は、「エントリーシートでは常識を守り、面接では他人と同じ行動を取らない」。これを覚えておいてください。

一般的に、エントリーシートで判別されるのは、「常識のある人間か、非常識な人間か」ぐらいです。常識とは、イコール、空気が読めるかどうか。就職先を決めるエントリーシートや履歴書にの【趣味】に「ゲーム」「漫画」などを記入する非常識さは捨てましょう。個性をアピールするのは、書面では不可能です。

次に面接。まず、自覚すべきなのは、面接官は何年も就活生を何百人と見ているということ。あなたよりも一枚も二枚も上手です。付け焼刃のウソや背伸びはすべてお見通し。だからこそ、無理にビジネスライクなことを言おうとしたりするのはマイナスです。そんな学生、これまでも、これからも、たくさんいるわけですから。

志望動機の受け答えのNG回答は、「~なところに将来性を感じました」、「~な社会貢献性に惹かれました」というフレーズ。これらは面接官の心象が悪いです。なぜならみんな言うから。そして、個性のない回答だからです。それに、学生が言っても説得力がありません。そもそも学生は社会のことなんて何も知らないわけですから、カタチだけ整えたセリフでしかなく、薄っぺらい人間という印象を与えてしまいます。

しかし、多くの学生は上記のような回答をするので、逆に言えばチャンスです。

では、どういう内容がいいかというと、

“自分は社会のことをよく分かっていない立場ですが、お話にあった○○な仕事は、やってみたい、自分もそのチームの一員に入りたいと思えるものでした”…という、自分が未熟だという自覚を持ちながらも、御社の仕事に興味を持っているという受け答え。

何がいいかというと、学生の等身大の本音っぽいところです。なかなかこういうことを言える学生はいないので、いい意味で目立ちます。

勘違いが多いのは、面接とは“人物を見る場”ではなく、“能力を見る場”であるということ。素晴らしい考えや知識を持っていることが評価されるのではなく、質問に対して明確な回答を短時間でまとめられるか、話に一貫性があるか、機転が利くか、気が利くかといった能力を見られるのです。

かくいう私も、面接で質問された小泉内閣の弱点についてはボロボロの答えしか言えませんでしたが、面接の最後にひと言、「もう一度チャンスをいただければ、今度は1分で簡潔にまとめてみせます」といったことで、内定を貰ったことも。

書類で落とされるのは、常識がないから。

面接で落とされるのは、能力が低いから。

ただ、それだけなのです。

dstt i 3dsps3 セーブデータ ダウンロード