[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)

- 共通テーマ:未来に伝えたいレトロゲーム テーマに参加中!

二つの月、「愛」と「友情」と「裏切り」のファイナルファンタジー。

スーパーファミコンでこの作品を初めてプレイした「あの夏」のことを、私は一生忘れることができないだろう。『ファイナルファンタジーIV』。名曲「赤い翼」からはじまるオープニングに、私は国産RPGの新しい夜明けを見た。これからゲームはもっと凄くなる。そんな興奮を、私は抑えることができなかったのだ。

こんにちわ、レトロゲームレイダース?ジョーンズ博士だ。

今回、発掘した作品は、1991年7月にスクウェアから発売された『ファイナルファンタジーIV』。そう、あの夏はやたら暑かった。当時、私は親からゲーム禁止令を受けていたため自分のスーパーファミコンを持てなかったのだが、大好きなFFの新作が出ると聞いていても立ってもいられなかった。そんな私を不憫に思ってくれた友人がオレを家に招いてくれ、FF4をプレイさせてくれたのだ。

スーパーファミコンの本体スイッチを入れてはじまる期待の新作FFのオープニング。拡大縮小機能をうまくつかった滑空する五機の飛空挺!そして流れる決してファミコンでは表現できない荘厳さをまとった勇ましい曲「赤い翼」!それはまさしく“最高の演出”だった。

「映画的演出」…今ではゲームを語るときにこれほど陳腐な言い方もなくなってしまった。しかし、この当時、FF4のオープニングはまさにこの言葉でしか表現できない域に達していた。「RPGはプレイするゲームではなく、観る楽しみも与えてくれるのか!」。まさに、FFが劇場型RPGとして新たな歴史を歩みだした瞬間。それは、鮮烈としか言いようがない衝撃だった。

ファイナルファンタジーIVはすべてのRPGを過去のものにした!

それは言い過ぎではない。SFCだけに留まらず、メガドラも、PCエンジンも、FF4以前と以降では作り方があるで変わっている。従来通りの作りに終始したドラクエ5が名作にも関わらずユーザーから絶賛されなかったことも、FF4によってユーザーの価値観が変わってしまった影響のひとつなのは疑う余地もない。

FF4は「従来のRPGの常識と、これまで培ってきたシリーズの不文律」に挑戦した作品だ。主人公のセシルにスポットを当てたストーリー、常に入れ替わる仲間たちによるパーティ編成、美しいグラフイックで描かれたダンジョン、しかもそれが惜しげもなく使われていく構成、ドラマティックかつ二転三転するストーリー、コマンド制を廃止したアクティブタイムバトル、タイミングによって攻撃方法が異なるモンスターたち、どこまでも広がる冒険の舞台、そしてそれを奏でるBGMの豊富さ…。すべてが規格外だった。

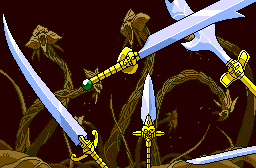

眼下に広がる森やかなたの山脈まで描かれたダンジョン。

溶岩が湧きたつ地底にまで冒険の舞台は広がっていく…。

戦闘シーンは前作までと異なり背景がきちんと描かれるように。

今プレイし直してみると、雰囲気が『ラストストーリー』とよく似ている。

戦闘自体がイベントのワンシーンとして描かれるのは今作がシリーズ初。

航海中にリバイアサンに襲われるというパターンは前にもどこかで…?(笑)

地下水脈の奥に眠っている、10本足の悪魔?オクトマンモス!

その爆発力はパーティを全滅させかねないほどの威力!脅威のマザーボム!

絶対回避不可の三位一体攻撃を得意とする、メーガス三姉妹!苦戦は必至だ!

お前も蝋人形にしてやろうか!? 魔人形?カルコブリーナが襲いかかる!

ゴルベーザ四天王、土のスカルミリョーネ! 死んでから本領発揮するアンデッドの王!

ゴルベーザ四天王、水のカイナッツォ! その必殺攻撃は…以下自粛。

ゴルベーザ四天王、風のバルバリシア! 身にまとう風のバリアを脱がせてもスゴイ!

ゴルベーザ四天王、火のルビカンテ! 「炎とはこうやって使うものだ!」。

黒い甲冑?ゴルベーザ! 一流の剣を使い手であり、魔法にも精通する謎の男。

全滅寸前のセシルたちが謎の幻獣に助けられる!この霧のドラゴンはたしか…!?

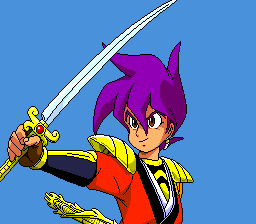

暗黒騎士では闇に勝てない!セシルは自身の暗黒面と対峙する決意をする。

磁力の洞窟では鉄製武器を装備していると行動不能に…!

ミシディアに伝わる古の伝承は、セシルの辿る運命に大きく関わっていく…。

セシルやカインの育ての親であるバロン王は、最近、なんだかお疲れのご様子。

壁が迫ってくる罠によってこのままでは全員の命が危ない!その時…!

育った村を焼かれた過去を持つリディアは、初歩魔法であるファイアを使うことができない!

悲しすぎる父と母との再会によるエッジの怒りは、彼の潜在能力を引き出す!

都市を飲む込むほど巨大な殺戮兵器“バブイルの巨人”相手に勝算はあるのか?

アサルトドアーの9ディメンジョンはリフレクを使えば逆にカンタンに倒せる武器になる。

「セシルとローザの子が見れないのは残念だが…」シド、やめろーーーーーっっ!!

このタイミングでFF4と出会えたことは幸せだったと思う。なぜならこの感動は、今FF4を未プレイの方にプレイしてもらっても決して感じることができないものだからだ。あのFCからSFCへ移行する時代。今からすればチャチなFCのRPGを貪ってプレイしてきた下地があったからこそ、衝撃的なFF4の魅力を味わい尽せたのだ。

FF4は時代を超えた名作ではない。ストーリーとしてはライトノベル以下だし、セリフ回りも実はひどい。これよりもずっと完成度の高い作品はいくらでもあるだろう。しかし、人々が新しいRPGに渇望していたあの時期に出たという事実が、FF4をFF4たらしめている。

近年、PSPで『ファイナルファンタジーIV』と、セシルとローザの息子であるセオドアが主人公の『ジ?アフター?イヤーズ』がセットになったコンプリートコレクションが発売された。かつてFF4に魅了されたパラディンたちはノスタルジィな気持ちに浸るために、未プレイの方は昔の挑戦的なスクウェアの魂を感じるくらいの期待値でプレイしてみてはいかがだろうか。

「新しいRPGを創る!」─―そんなスタッフの意気込みが、クリスタルの輝きのように美しい。今、遊んでも楽しいかは微妙だが、国産ゲーム史に名を残す偉業を成し遂げたのは間違いない。

R4i SDHC 購入r4tt

- 共通テーマ:ゲームプレイ日記 テーマに参加中!

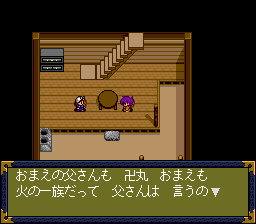

壊滅した高山村の人々、そして卍丸の母親をさらった根の一族は、両面窟へと卍丸をいざなう。その地底の底で根の一族?死神三兄弟が一人「ツノ王」と対峙した卍丸は、激闘の末、打ち倒すことに成功する。しかし、危機一髪で助け出した母親は、卍丸の脅威の成長を複雑な表情で見つめるのだった。

「卍丸、ありがとう。お前は本当に強いのね…。そして、もっと強くなってしまう…。とうとうこの日が来たのですね。お前に大切な話があります。急いで家に戻りましょう。」

家に着いた母ちゃんは、神妙な顔つきで途方もない話を始めたんだ。

「今から1000年の昔。

ジパングの出雲の国の小国「根の国」がジパング征服を目論みました。

彼らは、彼らがあがめる悪神ヨミと、

7本の暗黒ランのチカラを使って、ほんの数日間で、

ジパングを地獄に変えたと言います。

ほとんどすべての人たちが自らの運命を諦めました。

しかし、希望を捨てずに戦うことを選択した者たちも、またいたのです。

それが、「火の一族」と呼ばれる人々でした。

彼らは最後まで、根の一族に対して頑強に抵抗しつづけました。

戦いは数千日におよんだと聞きます。

日々、熾烈さを増す戦いの中で、火の一族は一人また一人と倒れ、

多くのものが命を失い、その都も失うことになりました。

劣勢に立たされた火の一族は最後の賭けに出ます。

一族の極意を、「火の勇者」と呼ばれる7人の若者と7本の聖剣に託し、

最終決戦にのぞんだのです。

若者たちは、その7つの命と引き換えに、

7本の暗黒ランを切り倒すことに成功し、

根の一族と悪神ヨミを地中深くに封印しました。

しかし、火の一族の損害も甚大なものでした。

かくしてジパング全土を巻き込んだ大きな戦は幕を閉じ、

戦いに疲れた火の一族も静かに歴史の表舞台から姿を消し、

平和な時代が訪れたのです。

その後、火の一族を見たものはいません。

火の一族の血は、千年の時の中で民の中へ移し、消えてしまった。

そのはずでした。

でもね…、

いつの日か、ふたたび根の一族がこの地に災いをもたらしたとき、

火の一族は立ち上がらなければならない。

闘わなければならない。

火の一族だから、ジパングを守らなければならない。

あの人は、いつもそう言っていたわ。」

そこまで話すと母ちゃんは立ち上がって、ひと抱えもある葛篭を持ってきた。

おもむろに中を開けると、

そこに入っていたのは、ひと振りの剣と陣羽織だった。

「卍丸。もしもの時にって、お父さんから預かっていたものよ。

さあ、着せてあげるわ。」

オイラには、話が大きすぎてよく分からなかった。

でも、アタマよりも先に、心が、魂が、何かを理解したような気がする。

ジパングをこのままにしてはいけないって。

そのために、自分が闘わなければならないって。

そう考えたら、胸が熱くなったんだ。

身体の奥のどこかでボッと火がついて、全身にチカラがみなぎってきたんだ。

母ちゃん、オイラは行くよ!

もう火多のガキ大将じゃない。火の一族の剣士として、

あの暗黒ランをぶった切って、ジパングに平和をもたらしてみせるよ!

つづく

次回、「敵か味方か、カブキ団十郎登場!」の巻

r4ionda vi30 レビュー

- 共通テーマ:未来に伝えたいレトロゲーム テーマに参加中!

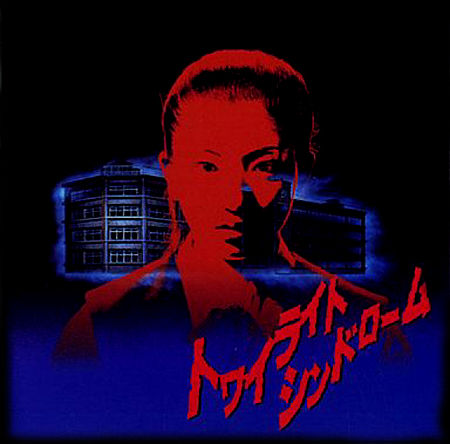

私たちゼッタイに信じない。この目で本当に視るまでは。

限りなく“ホンモノ”に近い心霊系エピソード…。臨場感あふれる深夜の探索…。1990年代のリアルな女子高生たちのモーション…。少女たちの成長を見事に描ききったストーリー…。そんな余韻をぶち壊す驚愕の後日談(隠しエピソード)…。これはもう伝説の作品といえるだろう。

こんばんわ、トライライトシンドローム/ジョーンズ博士です。

今回発掘した作品は、1996年3月にプレイステーション用ソフトとして発売された『トワイライトシンドローム 探求編』と、同年7月に発売された『トワイライトシンドローム 究明編』の二本。同タイトルは、開発元?販売会社を変えてシリーズが発売されていますが、それらとはまったく別物なので、類似品にご注意ください。

※ただし、Specialは探求編?究明編がセットになったBEST版なので“買い”だ!

トワイライトシンドロームとは、どんなゲームなのか?

ひと言で言えば、女子高生3人組が、街にまつわる10つの怪奇事件に関わるADV。

たしかに、間違っていない。しかしこの説明では、まったくこの作品の“本質”を伝えられていないのが残念です。私が考える本作の凄さは以下の点です。

◎ 限りなくホンモノに近い心霊エピソード

このブログをご覧の方はすでにご存知かもしれませんが、かくいう私は怖い話蒐集家という一面も持っています。私自身も、これまで変な経験をいくつかしてきています。そんな私をして、ゲーム史上もっとも、「ホンモノっぽい!」、「たしかにこういう話はある!」、「こんな体験はある!」と唸ってしまうエピソード&演出。この追求が素晴らしい!!

◎ 限りなくホンモノに近い女子高生たちの日常

この作品のセリフパートは長い。そして、読みにくい。なぜか。それは、1990年代前半の女子高生らしさを可能なかぎり表現しているからだ。それは、サイドビューにおける探索パートでもいえる。2Dのドット絵にもかかわらず、アニメーションパターンを増やし、女子高生らしい表現に力を入れているのだ。

◎ 限りなくホンモノに近いSEやBGM

本作では、あまりBGMは存在しない。ゲームシーンのほとんどで使用されるのが、日常生活における生活音。それをBGMのように流している。もちろん、SEもすべて日常的にものばかり。ゲームらしいコミカルな効果音は皆無だ。

なぜ、これほどまでに限りなくホンモノに近いことに執念を燃やすのか?そこに、このゲームの“本質”が隠されている。本作はADVではあるが、「物語を読み解くこと」、「謎を解き明かすこと」が目的ではないのです。肝試しの臨場感を体感することが、この作品の“真のプレイスタイル”なのだ!

PSで肝試しを100%堪能しましょ?

この作品の特徴をあげるとすれば、それは「探索モード」だ。「サイドビュー画面で、ドットで描かれた女子高生が、ポリゴン(一部ドット)で描かれたフィールドを移動する」というこのモードは、ほぼ全シナリオで使用されている(一部、出番のないシナリオもある)。

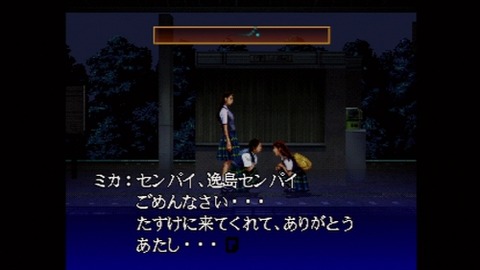

実は、このモード。シナリオクリアを目指そうとすると相当メンドーくさい。普通のADVなら「→移動」とコマンドを押せば目的地に着くところを、わざわざ歩くのである。そう、システム的に走ることはできない。このゲームに否定的な方はこの点をよく指摘する。しかし、待ってほしい。このゲームのメインが、この探索モードだとしたら? 3人の女子高生ユカリ?チサト?ミカたちと、その場所を歩くことが目的だとしたら? このゲームの真に楽しむためには相応の準備が必要となる。

以下は、レトロゲームレイダース推奨のプレイスタイルだ。

その壱. 真夜中にプレイする。(午前2時以降が最適)

その弐. 部屋の照明は消す。(モニタの光だけでOK)

その参. ヘッドホンでプレイする。(かすかな音も聞き漏らすな)

その死. 自分の真横に鏡を置く。(たまに視線を感じるが気のせいだ)

その後. たまに振り返って「誰だ!?」と聞く。(返事があったらやばい)

このプレイスタイルとこのゲームの組み合わせは、個人的に最恐です。第三の噂「最終電車」と第八の噂「錆びた穽」、第九の噂「オカルトミステリーツアー」が特にいい感じ。ぜひ、性能のいいテレビと性能のいいヘッドホンで楽しんでほしいですね。

怖いだけじゃない!絶妙なストーリーテリング!

本作は、「三人の女子高生たちが街に潜むさまざまな怪異に足を突っ込んで何かを解き明かす」という物語ではありません。現実に少しずつ不満のある17歳?16歳の女の子たちが、憂さ晴らしにホラースポットに行ってエラい目に遭う…というだけのお話です。

また、この作品の主人公である2人、長谷川ユカリ、岸井ミカになんともいえない感情を抱くでしょう。それは、「イラッ」とか「ムカッ」というシンプルな感情ではなく、“理解できない異質な存在”とでもいうべきでしょうか。感情移入できないのです。私が男だからなのか。90年代の女子高生が異常だったのか。とにかく、本作では彼女たちの日常が一部描かれるのですが、その度になんとも言えないすわり心地の悪さを感じるのです。

ところが、そんな印象は最終章である第十の噂「裏側の街」で一変します。夕焼けの街に迷い込んでしまった三人はそこでさまざまなことを忘れていくことになり、ついに自分の中で本当に大切なものに気がつくというシナリオ。そう、『トワイライトシンドローム』とは、さまざまな体験を経て、少女たちが一歩前進する物語だったのです。

最後になって、ようやく長谷川ユカリと岸井ミカが「理解できる人間」になったような気がして、エンディングは上質なジュブナイルを呼んだかのような清清しさすら感じます。

これが、計算によるものなのか。はたまた偶然の産物なのか。正確なところは分かりません。ある筋から聞いた情報によると、シナリオ面の制作は相当難航していたらしいので、後者っぽいですね。とはいえ、ただのホラーゲームという枠に当てはまらない、妙な器の大きさを感じさせるゲームはそうはありません。

そして、ハッピーエンドの後に待つ、狂気の隠しシナリオ!

「探索編」と「究明編」の全10のシナリオにおいて大吉エンディング(Good ED)迎えると、隠しシナリオ「Prank」をプレイすることができる。これは、三人の中で後輩にあたる岸井ミカを主人公にした本編の後日談なのだが、本編とはまったく異なる恐ろしさを感じるショートストーリーだ。

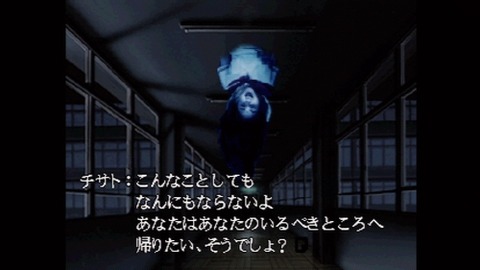

ある日、登校中に謎の甘い香りを感じたミカ。それに対して、三人のひとりで霊感がある逸島チサトはミカに何かを感じて言う。「ミカちゃん、それ、妖精のイチズラだよ」。しかしその後、なぜか早送りのような奇妙な動作をくり返し、ミカを見捨てて帰るチサト。普段ではあり得ない行動だ。そんなあり得ない“異変”が、ミカの日常のいたるところで起き始める。

不可解、不可思議、理解不能…。すべての常識が崩壊し、ゆがめられたような世界に翻弄されるミカ。なんとか一連の事象から脱出することができたと思いきや、そこで待っていたのは制服を血だらけにしたユカリとチサト。一体、何が起きているのか。どこまでが夢で、どこまでが現実なのか。

後日談であり、次回作の予告にも取れる「Prank」。実は、事実上の続編『ムーンライトシンドローム』のあるシナリオに同様の展開があるにはあるが、個人的には無理やりはめ込んだ印象があり好きではない。「Prank」は、「Prank」単体として楽しむか、もしかしたら生まれていた本当の続編に思いを馳せて楽しむのがいいかもしれません。

ロムカセットからCD-ROMへの移行、そしてハード性能の飛躍な進化と、そのスペックをいかに使用するかという挑戦と苦悩と野心があった90年代後半。それは、バブル崩壊後の日本と同様に、手探りで進まざるを得ない危うさを感じる時代でもありました。折りしも、同じく手探りで一歩一歩進まなければならない“真夜中の探検”をテーマにしたこのゲーム。

そこには神がかったシンクロがあり、それはそれで不気味ですね。

onda vi40 レビューr4 ds 購入