×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)

ps3 ダウングレード 4.11

「ジョーンズ博士はどうやって記事を書いているんですか?」というような質問をよくいただきます。実はそんなに難しいことはまったく考えておらず、思ったことをただ書いているだけなのですが(笑)、そういう返し方も失礼かと思ったのでそれっぽいことを書いてみたいと思います。

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

今回は、私がこのブログに記事を書く際の「手順」と「気をつけていること」を書き連ねてみたいと思います。あまり何かの参考にはならないと思うので、それなりの心持ちで読んでくださいね。

まず、ゲームをプレイします。

まず、ゲームをプレイします。

「記事を書こう」と思ったゲームをプレイします。基本的に、クリアするまでプレイするのがデフォルト。内容がクソ長いものに関しては20~30時間で区切りをつける場合もありますが、ひとつの作品をある程度しゃぶりつくさずに意見を述べるのはフェアではないと思っているので頑張ります。

でも私の場合、本業が忙しいため、なかなかゲームをやる時間が取れません。「ゲームは1日1時間」という高橋名人の言葉を守り、なんとか1日1時間はやるように心がけている感じです。

クリアした際に心に湧いたものを、箇条書きにします。

クリアした際に心に湧いたものを、箇条書きにします。

ネット上で書かれているそのゲームの評判はほとんど気にしません。レビューとはプレーヤーの感想文でしかないので、「その人はそう思っただけ。でも俺は違うかもしれない」が基本のスタンスです。箇条書きは大体こんな感じの内容を書いていきます。

?つまり、このゲームはどんなゲームだったのか?

?どこにグッと来たか?

?↑なぜ、グッと来たと考えられるか?

?このゲームをやって何を考えたか?

?プレイ前とプレイ後に違和感はあるか?

記事にする際に気をつけていること。

記事にする際に気をつけていること。

できるなら「面白い!」と感じてもらえる記事を書きたいと思っていますが、特に狙っていることはありません。ただ、「読み手が自分でも思いつく」、「新鮮味の感じられない内容」、「内容が簡素すぎて読み応えがない」ものは、個人的に興味を持てない記事なので、そういうのは避けたいですね。

ここで大事になってくるのが、一般的なこのゲームの評価はどうなのか?という視点。一部のマニアだけでなく、一般的な評価を踏まえて、それに対して自分はこう思う…という論調は意識していますね。この書き方にしないと、読み手のことを無視した、ただの俺的ゲーム批評になってしまうからです。

項目をつけて、言いたい内容を分散させる。

項目をつけて、言いたい内容を分散させる。

見出しと項目をつけることで、言いたいことを分散させています。これは、読み手にとっても読みやすいし、書き手にとっても書きやすい(まとめやすい)方法なんですよね。

項目の順番は、「ゲーム全体のこと」?「細かい各論」という流れで、「最後に総論」というパターンが多いですね。各論からだと題材であるゲームを知らない人にとってはチンプンカンプン。言いたいことを言うだけでは人には伝わりません。

大切なのは、「どう興味を引かせて、どう伝えるか」。ウチのブログでは、フロントページで今回紹介するゲームについて大層ミステリアス気味に語り、中のページでその解答編を展開するという感じです。

「面白い」を伝えるのに、何を書くか?

「面白い」を伝えるのに、何を書くか?

ゲームの面白さを伝えるのは、実は非常に難しいことです。なぜなら、「面白い」という感覚は人によって程度も違ければ、ポイントも異なるから。その面白さをどう伝えるかはオリジナリティを出しやすいので、難しい反面、ウデの見せ所でもあります。

(例)GC版バイオハザードの場合

ゾンビは動きも緩慢だし、初期の装備であるベレッタでも数発で倒すことができる。初めは曲がり角の先に急に現れるといったハプニングで驚くこともあるが、慣れればどうとでも対処できる。しかしそれは冷静であれば…の話だ。恐怖は、周囲に気をくばり、集中力を分散させる。恐怖は、必要以上に筋肉をこわばらせる。恐怖は、何より冷静さをどこまでも貪る。GCのグラフィック能力で描かれる洋館は、暗く、闇が濃く、そしてMAP変更に伴った得体の知れなさが甦った。まさに、『そこを歩く恐怖』がここにはある。この新しいステージで自分はいつも通りの対応ができるのか。先々の戦闘に向けて弾数は足りるのか。恐怖は不安を煽り、ふくれあがる不安は内なる敵となる。そのギリギリを一歩一歩歩んでいく様こそ、サバイバルホラー!これこそ、『バイオハザード』の醍醐味といえよう。

キャッチコピーを考える。

キャッチコピーを考える。

自分が書いた内容を踏まえて、「ちょっとフツウじゃない言い方」あたりを狙って書きます。

×…『グーニーズ』、コナミの名作アクションゲームを再評価する

○…『グーニーズ』、これこそ、コナミ版20世紀少年だ!

ざっと、こんな感じです。それではまた!

DSTT 通販ps3 jb

「ジョーンズ博士はどうやって記事を書いているんですか?」というような質問をよくいただきます。実はそんなに難しいことはまったく考えておらず、思ったことをただ書いているだけなのですが(笑)、そういう返し方も失礼かと思ったのでそれっぽいことを書いてみたいと思います。

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

今回は、私がこのブログに記事を書く際の「手順」と「気をつけていること」を書き連ねてみたいと思います。あまり何かの参考にはならないと思うので、それなりの心持ちで読んでくださいね。

「記事を書こう」と思ったゲームをプレイします。基本的に、クリアするまでプレイするのがデフォルト。内容がクソ長いものに関しては20~30時間で区切りをつける場合もありますが、ひとつの作品をある程度しゃぶりつくさずに意見を述べるのはフェアではないと思っているので頑張ります。

でも私の場合、本業が忙しいため、なかなかゲームをやる時間が取れません。「ゲームは1日1時間」という高橋名人の言葉を守り、なんとか1日1時間はやるように心がけている感じです。

ネット上で書かれているそのゲームの評判はほとんど気にしません。レビューとはプレーヤーの感想文でしかないので、「その人はそう思っただけ。でも俺は違うかもしれない」が基本のスタンスです。箇条書きは大体こんな感じの内容を書いていきます。

?つまり、このゲームはどんなゲームだったのか?

?どこにグッと来たか?

?↑なぜ、グッと来たと考えられるか?

?このゲームをやって何を考えたか?

?プレイ前とプレイ後に違和感はあるか?

できるなら「面白い!」と感じてもらえる記事を書きたいと思っていますが、特に狙っていることはありません。ただ、「読み手が自分でも思いつく」、「新鮮味の感じられない内容」、「内容が簡素すぎて読み応えがない」ものは、個人的に興味を持てない記事なので、そういうのは避けたいですね。

ここで大事になってくるのが、一般的なこのゲームの評価はどうなのか?という視点。一部のマニアだけでなく、一般的な評価を踏まえて、それに対して自分はこう思う…という論調は意識していますね。この書き方にしないと、読み手のことを無視した、ただの俺的ゲーム批評になってしまうからです。

見出しと項目をつけることで、言いたいことを分散させています。これは、読み手にとっても読みやすいし、書き手にとっても書きやすい(まとめやすい)方法なんですよね。

項目の順番は、「ゲーム全体のこと」?「細かい各論」という流れで、「最後に総論」というパターンが多いですね。各論からだと題材であるゲームを知らない人にとってはチンプンカンプン。言いたいことを言うだけでは人には伝わりません。

大切なのは、「どう興味を引かせて、どう伝えるか」。ウチのブログでは、フロントページで今回紹介するゲームについて大層ミステリアス気味に語り、中のページでその解答編を展開するという感じです。

ゲームの面白さを伝えるのは、実は非常に難しいことです。なぜなら、「面白い」という感覚は人によって程度も違ければ、ポイントも異なるから。その面白さをどう伝えるかはオリジナリティを出しやすいので、難しい反面、ウデの見せ所でもあります。

(例)GC版バイオハザードの場合

ゾンビは動きも緩慢だし、初期の装備であるベレッタでも数発で倒すことができる。初めは曲がり角の先に急に現れるといったハプニングで驚くこともあるが、慣れればどうとでも対処できる。しかしそれは冷静であれば…の話だ。恐怖は、周囲に気をくばり、集中力を分散させる。恐怖は、必要以上に筋肉をこわばらせる。恐怖は、何より冷静さをどこまでも貪る。GCのグラフィック能力で描かれる洋館は、暗く、闇が濃く、そしてMAP変更に伴った得体の知れなさが甦った。まさに、『そこを歩く恐怖』がここにはある。この新しいステージで自分はいつも通りの対応ができるのか。先々の戦闘に向けて弾数は足りるのか。恐怖は不安を煽り、ふくれあがる不安は内なる敵となる。そのギリギリを一歩一歩歩んでいく様こそ、サバイバルホラー!これこそ、『バイオハザード』の醍醐味といえよう。

自分が書いた内容を踏まえて、「ちょっとフツウじゃない言い方」あたりを狙って書きます。

×…『グーニーズ』、コナミの名作アクションゲームを再評価する

○…『グーニーズ』、これこそ、コナミ版20世紀少年だ!

ざっと、こんな感じです。それではまた!

DSTT 通販ps3 jb

PR

R4i 通販

『ターミネーター2』という映画を観たことがあるだろうか?

妻が夕食の支度をしており、夫がアメリカンフットボールの中継に夢中になっているそんな平穏な夕食のワンシーンがある。しかし次の瞬間、妻の指は突如巨大な鉄の針と化して夫の頭蓋を貫く! 冷蔵庫に磔となり、ピクッピクッと痙攣を繰り返す夫。そう、妻はそま姿に擬態していたターミネーターT-1000だったのだ。

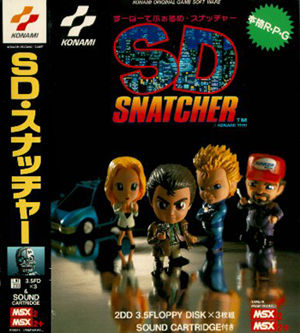

信頼をおいている人間が、実はその人ではなく「敵」。それはマジでブルっちまう極大の恐怖である。相手はこちらを常にうかがっているが、こちらは相手が敵だとは知らない。圧倒的不利な状況。ひょっとしたらアイツも敵なんじゃないだろうか? いやアイツに限ってそんなことは。そんな?疑い?によって人間社会を構成する信頼関係を崩すバイオテロ。それが、『 SDスナッチャー 』で描かれる2040年を舞台としたサイバーパンクなのだ。

主人公ギリアンは記憶をなくした男。唯一覚えていた「スナッチャー」という言葉により、

対スナッチャー用特殊警察班JUNKERに配属される。原作と同じ設定。

RPGとして生まれ変わった『スナッチャー』

『 SDスナッチャー 』には原作がある。それが、1988年にコナミより発売されたサイバーパンクADV『 スナッチャー 』だ。この作品はいまや『 メタルギアソリッド 』シリーズの生みの親として有名な小島秀夫氏によるものだが、そのあまりの面白さにPC88、MSXユーザーが歓喜! ジャンル的に閉塞感のあったADVにおいて、エニックスの『 ジーザス 』とともに第三次ブームを巻き起こす火付け役となった。「伝説をつくった作品」─――『 スナッチャー 』がそう呼ばれるようになった理由は作品としての面白さだけではない。“未完”であったことも大きい。

謎のバイオロイド?スナッチャーと特殊警察班ジャンカー(鉄屑処理人)の戦いは、第二部において大きな展開を見せる。スナッチャーの人工皮膚の治療を行なう病院の爆破に成功するものの、それは仲間である賞金稼ぎ?ランダム?ハジルの犠牲があってこそのもの。さらに、ジャンカー本部にスナッチャーの襲撃を許してしまい、メカニックのハリーが殺されてしまう。オペレーターのミカを人質にとって攻撃を仕掛けるスナッチャーを撃退し、ミカを救出するギリアン。そこに、妻のジェミーから電話が…!「ギリアン、私、記憶が戻ったの!私たち、大変なことを!」。その映像の背後に映るスナッチャーの姿!「ロレイン博士は我々が預かっている…」。謎の言葉を吐いて消える映像。ジャンカー本部は壊滅。その裏で大きな作戦のために動き出そうとしているスナッチャーたち。風雲急を告げる中、震える拳を握り締め、ギリアンは決意を新たにする。「オレたちの戦いはまだはじまったばかりだ!」。そして始まるスタッフロール。ゲーム史上、ここまで物語を盛り上げて完結しない作品は類を見ません。かくしてユーザーは『 スナッチャー2 』のリリースを待ち続けるわけですが、ツンデレなコナミは、その回答として不思議な作品を私たちに指し示すのです。それが、サイバーパンクRPGとジャンルを変えた『 SDスナッチャー 』なのでした。

原理主義者たちはこう言います。「スナッチャーのハードボイルドな雰囲気をぶち壊した『 SDスナッチャー 』は黒歴史だ」と。しかしそれは、正しいモノの見方ではないと私は思います。なぜなら、キャラクターがスーパーディフォルメしてもハードボイルドを貫いているのが『 SDスナッチャー 』であり、この作品はスナッチャーの世界観をRPGで楽しめるという可能性を、私たちに示してくれているからです。

さて。この『 SDスナッチャー 』という作品ですが、RPGが苦手なコナミにしては珍しくメチャクチャ面白いRPGです。まず敵であるスナッチャーたちは「人間に見つかることを恐れている」ため繁華街には現れません。逆に、廃工場や下水道といった人気のないところは彼らの独壇場。インセクターと呼ばれるメカを放って攻撃してくる。シンボルエンカウント方式のため敵を避けて進むことも可能ではあるが、すべての敵と戦っても戦闘回数は少なく、レベル上げという作業を感じさせないバランスがなかなかGOODです。

戦闘システムは非常に個性的です。敵に攻撃を仕掛ける際、攻撃箇所を選択。ここがこの作品のポイントです。例えば、アンテナのついている敵は仲間を呼ぶため、先にアンテナを破壊したほうが戦闘が長引きません。動きのすばやい敵は脚部やタイヤを攻撃して破壊すれば動けなくなります。強力な武器をもっている敵には早いタイミングでの武器破壊を狙う。このような戦略が必要となってくるのです。また、ギリアンが使用する武器にも特徴があり、一度に広範囲を攻撃できるモノや範囲こそ狭いものの攻撃力の高いモノなど、シチュエーションによって使い分けると便利です。他にも、走行系の敵にダメージをあたえるクレイモア地雷、電波かく乱によって敵に仲間を呼ばせないチャフグレネードなど、『 メタルギアソリッド 』でも登場するアイテムもチラホラ。力押しでは敵わなくても、攻撃箇所を考えた戦略で難局を突破する楽しさがあります。

『SDスナッチャー』ではジャン?ジャック?ギブソンとコンビを組んで捜査をすることに。

ちなみにサポートメカは、『プチ?メタルギア』。手のひらサイズだ。

タレコミのあった倉庫には逆に時限爆弾が仕掛けられていた!スナッチャーの罠だ!

間一髪、窓から脱出したギリアン。「ギブスンが危ない!」

革新的だった『スナッチャー』の銃撃シーンを思い起こさせる戦闘システム。

どこを攻撃していくかで戦闘の難易度も大きく変わっていく。

足跡をたどっていくと、ギブスンのサポートメカ?リトルジョンが無残なことに。

さらに奥に進むと、そこには変わり果てたギブスンの姿が…!

ギブスンの娘?カトリーヌにギブスンの死を知らせに行くギリアン。

ちなみに、SDでは愛犬アリスがいないためギリアンの「蚊取り犬」のボケはカットに…。

ギブスンがよく使っていた情報屋ナポレオンを探しにネオコウベの繁華街へ。

「旦那がやられたあっちゃ俺もそろそろヤバイな」と呻くナポレオンの予感どおり敵の強襲!

絶体絶命のギリアンの前で、ピンポイント射撃でインセクターを粉砕する謎の男が出現!

「俺はランダム?ハジル。バウンティハンターだ」 はたして敵か味方か?

新興宗教の教団本部に潜入捜査をするために、ギリアンは変装することに。

偽名は「ソリッド?スネーク」。

原作でもお馴染みのスナッチャーたちがギリアンの前に立ちはだかる!

メカニックの親父さんことハリーが裏切り者の手にかかって重傷に…!

「お前さんは、ワシの記憶にあるワシの父親にどことなく似ている…。

さあ、行け! 最後のJUNKER…ッ!」

まさか、お前もスナッチャーだったなんて!

やつらの本拠地にはギリアンの妻ジェミーの量産型がうようよと。

「RANDAM=HAJILE、ELIJAH=MADNARの逆さ読み…。

フッ 父らしいな…」

ストーリーは、ほぼ『 スナッチャー 』を踏襲するカタチですが、中盤からはオリジナル要素も強まります。教祖がスナッチャーである疑いのある教団に潜入する際、ギリアンが変装として「ソリッド?スネーク」と名乗ったり。スナッチャーの本拠地と思われる遊園地に潜入すると、ランダムでパンダにコスプレしたランダムが現れたり。また自我を持ったスナッチャーの暴走というラスボスの展開も、RPGならではといえるでしょう。

ギリアン「ランダム!? なんなんだ、その格好は?」

ランダム「こ、これはいや、その、敵をあざむくためのものだ!」

いろいろと書いてきましたが、私がこの作品でもっとも好きなところは「ドット絵で描かれた2042年のネオコウベシティ」です。非常に緻密に、4×4ドットマスで16色をふんだんに使ったパーツを作り、組み立てられた街は、ファミコンやスーファミ、PCエンジン、メガドライブ、ましては今のHD機では味わえない、MSXならではの魅力があります。そして奏でられるキンキンな金属音によるSCC音源による名曲の数々…。懐古主義というつもりではありませんが、ある時代、あるハードでしか作れなかったゲーム、それが『 SDスナッチャー 』の魅力である気がします。

acekard3dstt販売

- 共通テーマ:未来に伝えたいレトロゲーム テーマに参加中!

このハードボイルドは、SD(すーぱーでぃふぉるめ)じゃ隠せない。

『ターミネーター2』という映画を観たことがあるだろうか?

妻が夕食の支度をしており、夫がアメリカンフットボールの中継に夢中になっているそんな平穏な夕食のワンシーンがある。しかし次の瞬間、妻の指は突如巨大な鉄の針と化して夫の頭蓋を貫く! 冷蔵庫に磔となり、ピクッピクッと痙攣を繰り返す夫。そう、妻はそま姿に擬態していたターミネーターT-1000だったのだ。

信頼をおいている人間が、実はその人ではなく「敵」。それはマジでブルっちまう極大の恐怖である。相手はこちらを常にうかがっているが、こちらは相手が敵だとは知らない。圧倒的不利な状況。ひょっとしたらアイツも敵なんじゃないだろうか? いやアイツに限ってそんなことは。そんな?疑い?によって人間社会を構成する信頼関係を崩すバイオテロ。それが、『 SDスナッチャー 』で描かれる2040年を舞台としたサイバーパンクなのだ。

主人公ギリアンは記憶をなくした男。唯一覚えていた「スナッチャー」という言葉により、

対スナッチャー用特殊警察班JUNKERに配属される。原作と同じ設定。

RPGとして生まれ変わった『スナッチャー』

『 SDスナッチャー 』には原作がある。それが、1988年にコナミより発売されたサイバーパンクADV『 スナッチャー 』だ。この作品はいまや『 メタルギアソリッド 』シリーズの生みの親として有名な小島秀夫氏によるものだが、そのあまりの面白さにPC88、MSXユーザーが歓喜! ジャンル的に閉塞感のあったADVにおいて、エニックスの『 ジーザス 』とともに第三次ブームを巻き起こす火付け役となった。「伝説をつくった作品」─――『 スナッチャー 』がそう呼ばれるようになった理由は作品としての面白さだけではない。“未完”であったことも大きい。

謎のバイオロイド?スナッチャーと特殊警察班ジャンカー(鉄屑処理人)の戦いは、第二部において大きな展開を見せる。スナッチャーの人工皮膚の治療を行なう病院の爆破に成功するものの、それは仲間である賞金稼ぎ?ランダム?ハジルの犠牲があってこそのもの。さらに、ジャンカー本部にスナッチャーの襲撃を許してしまい、メカニックのハリーが殺されてしまう。オペレーターのミカを人質にとって攻撃を仕掛けるスナッチャーを撃退し、ミカを救出するギリアン。そこに、妻のジェミーから電話が…!「ギリアン、私、記憶が戻ったの!私たち、大変なことを!」。その映像の背後に映るスナッチャーの姿!「ロレイン博士は我々が預かっている…」。謎の言葉を吐いて消える映像。ジャンカー本部は壊滅。その裏で大きな作戦のために動き出そうとしているスナッチャーたち。風雲急を告げる中、震える拳を握り締め、ギリアンは決意を新たにする。「オレたちの戦いはまだはじまったばかりだ!」。そして始まるスタッフロール。ゲーム史上、ここまで物語を盛り上げて完結しない作品は類を見ません。かくしてユーザーは『 スナッチャー2 』のリリースを待ち続けるわけですが、ツンデレなコナミは、その回答として不思議な作品を私たちに指し示すのです。それが、サイバーパンクRPGとジャンルを変えた『 SDスナッチャー 』なのでした。

原理主義者たちはこう言います。「スナッチャーのハードボイルドな雰囲気をぶち壊した『 SDスナッチャー 』は黒歴史だ」と。しかしそれは、正しいモノの見方ではないと私は思います。なぜなら、キャラクターがスーパーディフォルメしてもハードボイルドを貫いているのが『 SDスナッチャー 』であり、この作品はスナッチャーの世界観をRPGで楽しめるという可能性を、私たちに示してくれているからです。

さて。この『 SDスナッチャー 』という作品ですが、RPGが苦手なコナミにしては珍しくメチャクチャ面白いRPGです。まず敵であるスナッチャーたちは「人間に見つかることを恐れている」ため繁華街には現れません。逆に、廃工場や下水道といった人気のないところは彼らの独壇場。インセクターと呼ばれるメカを放って攻撃してくる。シンボルエンカウント方式のため敵を避けて進むことも可能ではあるが、すべての敵と戦っても戦闘回数は少なく、レベル上げという作業を感じさせないバランスがなかなかGOODです。

戦闘システムは非常に個性的です。敵に攻撃を仕掛ける際、攻撃箇所を選択。ここがこの作品のポイントです。例えば、アンテナのついている敵は仲間を呼ぶため、先にアンテナを破壊したほうが戦闘が長引きません。動きのすばやい敵は脚部やタイヤを攻撃して破壊すれば動けなくなります。強力な武器をもっている敵には早いタイミングでの武器破壊を狙う。このような戦略が必要となってくるのです。また、ギリアンが使用する武器にも特徴があり、一度に広範囲を攻撃できるモノや範囲こそ狭いものの攻撃力の高いモノなど、シチュエーションによって使い分けると便利です。他にも、走行系の敵にダメージをあたえるクレイモア地雷、電波かく乱によって敵に仲間を呼ばせないチャフグレネードなど、『 メタルギアソリッド 』でも登場するアイテムもチラホラ。力押しでは敵わなくても、攻撃箇所を考えた戦略で難局を突破する楽しさがあります。

『SDスナッチャー』ではジャン?ジャック?ギブソンとコンビを組んで捜査をすることに。

ちなみにサポートメカは、『プチ?メタルギア』。手のひらサイズだ。

タレコミのあった倉庫には逆に時限爆弾が仕掛けられていた!スナッチャーの罠だ!

間一髪、窓から脱出したギリアン。「ギブスンが危ない!」

革新的だった『スナッチャー』の銃撃シーンを思い起こさせる戦闘システム。

どこを攻撃していくかで戦闘の難易度も大きく変わっていく。

足跡をたどっていくと、ギブスンのサポートメカ?リトルジョンが無残なことに。

さらに奥に進むと、そこには変わり果てたギブスンの姿が…!

ギブスンの娘?カトリーヌにギブスンの死を知らせに行くギリアン。

ちなみに、SDでは愛犬アリスがいないためギリアンの「蚊取り犬」のボケはカットに…。

ギブスンがよく使っていた情報屋ナポレオンを探しにネオコウベの繁華街へ。

「旦那がやられたあっちゃ俺もそろそろヤバイな」と呻くナポレオンの予感どおり敵の強襲!

絶体絶命のギリアンの前で、ピンポイント射撃でインセクターを粉砕する謎の男が出現!

「俺はランダム?ハジル。バウンティハンターだ」 はたして敵か味方か?

新興宗教の教団本部に潜入捜査をするために、ギリアンは変装することに。

偽名は「ソリッド?スネーク」。

原作でもお馴染みのスナッチャーたちがギリアンの前に立ちはだかる!

メカニックの親父さんことハリーが裏切り者の手にかかって重傷に…!

「お前さんは、ワシの記憶にあるワシの父親にどことなく似ている…。

さあ、行け! 最後のJUNKER…ッ!」

まさか、お前もスナッチャーだったなんて!

やつらの本拠地にはギリアンの妻ジェミーの量産型がうようよと。

「RANDAM=HAJILE、ELIJAH=MADNARの逆さ読み…。

フッ 父らしいな…」

ストーリーは、ほぼ『 スナッチャー 』を踏襲するカタチですが、中盤からはオリジナル要素も強まります。教祖がスナッチャーである疑いのある教団に潜入する際、ギリアンが変装として「ソリッド?スネーク」と名乗ったり。スナッチャーの本拠地と思われる遊園地に潜入すると、ランダムでパンダにコスプレしたランダムが現れたり。また自我を持ったスナッチャーの暴走というラスボスの展開も、RPGならではといえるでしょう。

ギリアン「ランダム!? なんなんだ、その格好は?」

ランダム「こ、これはいや、その、敵をあざむくためのものだ!」

いろいろと書いてきましたが、私がこの作品でもっとも好きなところは「ドット絵で描かれた2042年のネオコウベシティ」です。非常に緻密に、4×4ドットマスで16色をふんだんに使ったパーツを作り、組み立てられた街は、ファミコンやスーファミ、PCエンジン、メガドライブ、ましては今のHD機では味わえない、MSXならではの魅力があります。そして奏でられるキンキンな金属音によるSCC音源による名曲の数々…。懐古主義というつもりではありませんが、ある時代、あるハードでしか作れなかったゲーム、それが『 SDスナッチャー 』の魅力である気がします。

acekard3dstt販売

ps3 jb

2月29日でハドソンはついに解散となりました。私の思い出の中にはたくさんのステキなゲームの思い出があります。『亀の恩返し』、『ファザナドゥ』、『ミッキーマウス』…。てめー、大切な小遣いを返せ、このやろー。それもいい思い出です。今回は、懐かしのハドソンゲームミュージックを聞きながら、ハドソンの冥福を祈りましょう。

それではみなさん、「バーイ(さようなら)、ハドソン!」

?演奏曲?

チャレンジャー

ナッツ&ミルク

ロードランナー

バンゲリングベイ

チャンピオンシップロードランナー

スターフォース

プーヤン

バイナリィランド

?演奏曲?

ボンバーマン

忍者ハットリ君

スターソルジャー

高橋名人の冒険島

r4 ds 購入R4i 購入

- 共通テーマ:大好きゲームミュージック テーマに参加中!

2月29日でハドソンはついに解散となりました。私の思い出の中にはたくさんのステキなゲームの思い出があります。『亀の恩返し』、『ファザナドゥ』、『ミッキーマウス』…。てめー、大切な小遣いを返せ、このやろー。それもいい思い出です。今回は、懐かしのハドソンゲームミュージックを聞きながら、ハドソンの冥福を祈りましょう。

それではみなさん、「バーイ(さようなら)、ハドソン!」

?演奏曲?

チャレンジャー

ナッツ&ミルク

ロードランナー

バンゲリングベイ

チャンピオンシップロードランナー

スターフォース

プーヤン

バイナリィランド

?演奏曲?

ボンバーマン

忍者ハットリ君

スターソルジャー

高橋名人の冒険島

r4 ds 購入R4i 購入

true-blue

今回の発掘は困難をきわめた。相手はあのバブルシステムである。80年代中期、まだ1MビットのEPROMが高価であったため、大容量を省スペースで使用するために使われていたのがバブルメモリ。それらを搭載した基板をバブルシステムと呼んでいるのだ。バブルメモリは起動時に暖めなければ使用できないというやっかいな代物、かつ磁気バブルメモリの特性によりちょっとした衝撃でデータが文字通り“はじけ飛ぶ”。ここまで苦労しながらも我々が発掘しなければならない理由。それは、このROMに入っているゲームがゲーム史に名を残す名作だからに他ならない。その名は『グラディウス』。今やただのシューティングゲームのひとつという認識しかされていないこの作品が、いかに時代を変えたのかを語っていきたい。

さあ今宵も、時代に埋もれしレトロゲームの歴史を紐解いていこう――。

プロローグ 老紳士からの依頼

先日、私の研究室に1人の老紳士が尋ねてきた。挨拶もそこそこに老紳士は私にぜひ見てほしいアーケード基板があるという。

包まれた緩衝材を丁寧に取り除いていくと、古いゲーム基板があらわれた。「富士通製のバブルメモリ素子2つに、64kビットSRAM2つ、74LS32を搭載した拡張コネクタ…。この独特な仕様はコナミ製、しかも『グラディウス』じゃないですか!」。老紳士がニヤリと笑う。「さすがはレトロゲームレイダースと呼ばれているだけのことはある」。憮然とする私を気がつくと老紳士は謝ってきた。

「気を悪くしないでいただきたい。あなたの“目”がたしかなようで安心したのです。実はそのジョーンズ博士のウデを見込んで、お願いしたいことがあるのです」。「なんでしょう? 僕は食指が動かない仕事はしない主義ですよ」。

「『オトメディウス』というものをご存知ですか?」。「ハッ、『オトメディウス』!知っていますよ。コナミ?デジタルエンタテイメントが2007年にアーケードにリリースした作品ですよね」。老紳士はつづける。「私は『オトメディウス』に魅了されてしまいまして、すでにもう少なくない金額を関連グッズにも使っている」。「そうですか、でも“萌え”について語りたいのなら僕は適任じゃない。それは父の専門だ」。

「だが、あなたはご存知でしょう?『オトメディウス』は見かけこそ萌え系シューティングだが、その根底の深遠には壮大なグラディウス?サーガがある。萌え系というのはアプローチの手段に過ぎない。私はね、ジョーンズ博士。知りたいのですよ。かつて、1985年のアーケード市場に何があったのかを。そしてグラディウスの真の価値とやらを、ね」。

老紳士の目は純粋な探求の光を讃えていた。壮年にしてねんどろいどやフィギュアにはまっている狂人のそれではない。私はため息をつくと、黒板の前に立った。「分かりました。私の知る限りのことをお伝えしましょう。グラディウスの起こした奇跡の数々を」。

第01章 グラディウスという物語

はるか昔、遠い彼方にある銀河系で、ひとつの惑星が絶滅の危機に瀕していた。突如飛来した謎の軍隊バクテリアンの侵攻を受けたのである。バクテリアンは、膨大な無人戦闘兵器を有し、侵略した惑星を次から次へと有機生命体に変えていく。その目的や行動原理は不明。ただ、彼らの歩んだ道筋には、強力な生命力を持つ肉塊と化したバクテリアンの植民地が残るのみだった。

惑星グラディウスは、遠方宇宙への探索船が謎の消失を起こしたことを契機に、バクテリアンと交戦を開始。しかし、幾度となく行なわれた大規模戦闘にことごとく敗退したグラディウス宇宙軍はその度に植民惑星を失い、ついにグラディウス本星が狙われるのも時間の問題といえた。

有史以来最大の危機を前に、グラディウス人のひとつの奇跡を起こす。敵?バクテリアンから奪取した技術を用いた超時空戦闘機の完成である。“禁断の知恵を用いて勝利をもたらす者”、機体は「VIC-VIPEER(ビックバイパー)」と名づけられた。

漆黒の宇宙へ飛び立つビックバイパー小隊に課せられたのは、敵移動要塞ゼロスへの奇襲。無論、行き着くまでは数々の敵防衛網を突破しなければならない。しかし、進む以外、彼らに生きる道はない。小隊の動きを察知して敵編隊が向かってくる。グラディウス宇宙軍総司令官は、最初で最後の指令をビックバイパーパイロットたちに贈った。

「Destroy them all!(奴らを皆殺しにしろ!)」

第02章 人々を魅了したグラディウスの宇宙

1.9.8.5.ウチュウ ガ マルゴト ヤッテクル。

↑これはアーケード版グラディウスのキャッチコピーである。このことからも分かるとおり、『グラディウス』がゲームプレイヤーにもたらしたもの、それは「宇宙」である。

もちろん、それまでに宇宙を題材にしたゲームは他にもあった。それらと一線を画したのは、独特のステージ構成をはじめとする世界観だ。ステージ01からその様子は見られる。重力を無視した画面の上下に大地のある構成はその象徴といえるだろう。

ステージ02と03にいたっては、「ストーンヘンジ」、「モアイ」。まるで私たちが知る地球の遺跡が外界からもたらされたと言わんばかり。このようなギミックを用いることで、神秘性のあるステージを作り出している。

ステージ04は「逆火山」。前半の敵の弾幕を潜り抜けていく攻防戦、後半の重力の法則を無視した逆火山といった怒涛の展開は、プレイヤーが持つ常識をことごとく打ち砕く。

ステージ05、06では、「触手」や「細胞」が出現。これがまた、敵バクテリアンが我々と同じ人型の宇宙人ではなく、まったく得体の知れないもの。そして、我々の想像を超える“生命力”を持つ脅威であることを認識せざるを得ない。

かつてナムコの『ゼビウス』は、ただの時間つぶしであったゲームに壮大な物語と設定を盛り込み、ゲームに創作物という“作品”に昇華させた。『グラディウス』はその先を行き、独自の世界観を色濃く表現することに成功した。「グラディウスの宇宙」─―そこには他の作品では描けない魅力がある。

第03章 パワーカプセル方式が広げた攻略の自由性

シューティングゲームにおいて自機のパワーアップは外せない要素ですが、『グラディウス』では実に個性的なパワーアップ方法を取り入れている。それが、パワーカプセルによるパワーアップ方式だ。

編隊やレッドカラーの敵を撃破すると出てくるパワーカプセルは、取得した数によって任意のパワーアップをすることができる。1つなら「SPEED UP」、2つなら「MISSILE」、3つなら「DOUBLE」、4つなら「LESER」、5つなら「OPTION」、6つなら「BARRIER」。つまり、これまでの「弾が増える」アイテムを取ることでパワーアップするといった作品とは異なり、「今、そしてこれからどんな装備が必要か」を自分で考え、選択する自由が与えられているのだ。

これはシューティングゲームの“革新”だった。なぜならば、プレイヤーによる選択によって、攻略方法も、難易度も、変わってくるからだ。「あの人はここでミサイルを装備せずに機動力でカバーするのか」、「ダブルよりもレーザーを取って強行突破する気か」、「ゲエーッ、真っ先にオプションかよ」というように、プレイヤーの数だけゲーム内で起こるドラマが異なった。

さらに特筆すべきは、パワーカプセル方式によって、「一度やられてからの立て直し」がより面白くなったこと。敵の脅威に前に、無装備という絶望の闇を振り払うパワーカプセルという光明。解法はひとつではない。「自分ならどうするか?」。一瞬の判断が分ける生と死。希望を積み上げられるものだけが先に進めるというゲームデザイン。絶妙である。

『グラディウス』は、シューティングゲームという世界の中に「プレイヤーが介入できる要素」を多分に入れた。もはや戦局を左右するのは「シューターとしてのウデ」だけではない。プレイヤーが生み出す「戦略」も重視されるのだ。それは、横シューティンクゲームの新しい夜明けであった。

第04章 並行世界(パラレルワールド)による可能性

『グラディウス』は初代アーケード版を中心に数々の移植作品が存在するのが、この多くはストーリー的なつながりがない。惑星グラディウス、敵がバクテリアンといった共通事項こそあるが、それ以外はオリジナルであったりする。

それらは、「もしかするとあったかもしれない戦いの可能性」であり、並行宇宙における戦いの記録としてグラディウス?サーガに組み込まれている点にも注目したい。特に、MSXにおける『グラディウス』の独自展開は秀逸であり、一度はプレイするべきだと提言する。

エピローグ 老紳士の謎

講義が終わると、その老紳士は握手を求めてきた。「ジューンズ博士、素晴らしい講義だったよ。私はこれで、自分が何のために生まれ、どこへ向かうべきかが分かった気がする」。「チカラになれたようで、こちらこそ光栄ですよ」。「うむ、そろそろ時間のようだ。随分長居をしてしまってすまないね」。老紳士はコートを羽織り、目深に帽子を被る。

「そこまで送りましょう」。私の申し出を老紳士は遮る。「いやいや、もうここで充分です。充分ですよ」。ガチャリ。研究室の扉を開けかけて老紳士はこちらを振り向いた。隙間から漏れる光の加減か、紳士の肌が緑がかって見える。

「ジョーンズ博士。レトロゲームの命の火は何が起きたときに消えるんだろうか。ハードが終わった時だろうか。ソフトが遊ばれなくなった時だろうか」。私は少し考えて答えた。「人々の記憶から消えたときでしょう。しかし、覚えている者も、語り継いでいる者も、大勢いますよ」。老人は笑った気がする。「そうだ、あなたのお名前を聞いていなかったですね」。老紳士は答えた。

「ヴェノム。ヴェノム博士と呼ばれておる」。

気がつくと、扉は閉められていた。急いで追いかけたが、すでに研究室周辺に老紳士の姿はない。まるで忽然と、この世界から消えてしまったようだ。研究室に戻ると、バブルシステム基板も消えていた。私は夢を見ていたのだろうか。

その時、研究室の電話が鳴った。出てみると助手のキャサリンからだ。「博士宛に一抱えもある大きな荷物が届いています。差出人の住所は書かれておらず、変な英語が書かれているだけなのでイタズラの可能性もあります。どうしますか?」。「キャサリン、書かれていたという英語を教えてくれないか」。

「G.O.F.E.R…なんて読むんでしょうか?」

ゴーファーか。眩暈がした。どうやら私が見ている夢は、まだ終わっていないらしい。

r4r4 ds 通販

- 共通テーマ:未来に伝えたいレトロゲーム テーマに参加中!

今回の発掘は困難をきわめた。相手はあのバブルシステムである。80年代中期、まだ1MビットのEPROMが高価であったため、大容量を省スペースで使用するために使われていたのがバブルメモリ。それらを搭載した基板をバブルシステムと呼んでいるのだ。バブルメモリは起動時に暖めなければ使用できないというやっかいな代物、かつ磁気バブルメモリの特性によりちょっとした衝撃でデータが文字通り“はじけ飛ぶ”。ここまで苦労しながらも我々が発掘しなければならない理由。それは、このROMに入っているゲームがゲーム史に名を残す名作だからに他ならない。その名は『グラディウス』。今やただのシューティングゲームのひとつという認識しかされていないこの作品が、いかに時代を変えたのかを語っていきたい。

さあ今宵も、時代に埋もれしレトロゲームの歴史を紐解いていこう――。

プロローグ 老紳士からの依頼

先日、私の研究室に1人の老紳士が尋ねてきた。挨拶もそこそこに老紳士は私にぜひ見てほしいアーケード基板があるという。

包まれた緩衝材を丁寧に取り除いていくと、古いゲーム基板があらわれた。「富士通製のバブルメモリ素子2つに、64kビットSRAM2つ、74LS32を搭載した拡張コネクタ…。この独特な仕様はコナミ製、しかも『グラディウス』じゃないですか!」。老紳士がニヤリと笑う。「さすがはレトロゲームレイダースと呼ばれているだけのことはある」。憮然とする私を気がつくと老紳士は謝ってきた。

「気を悪くしないでいただきたい。あなたの“目”がたしかなようで安心したのです。実はそのジョーンズ博士のウデを見込んで、お願いしたいことがあるのです」。「なんでしょう? 僕は食指が動かない仕事はしない主義ですよ」。

「『オトメディウス』というものをご存知ですか?」。「ハッ、『オトメディウス』!知っていますよ。コナミ?デジタルエンタテイメントが2007年にアーケードにリリースした作品ですよね」。老紳士はつづける。「私は『オトメディウス』に魅了されてしまいまして、すでにもう少なくない金額を関連グッズにも使っている」。「そうですか、でも“萌え”について語りたいのなら僕は適任じゃない。それは父の専門だ」。

「だが、あなたはご存知でしょう?『オトメディウス』は見かけこそ萌え系シューティングだが、その根底の深遠には壮大なグラディウス?サーガがある。萌え系というのはアプローチの手段に過ぎない。私はね、ジョーンズ博士。知りたいのですよ。かつて、1985年のアーケード市場に何があったのかを。そしてグラディウスの真の価値とやらを、ね」。

老紳士の目は純粋な探求の光を讃えていた。壮年にしてねんどろいどやフィギュアにはまっている狂人のそれではない。私はため息をつくと、黒板の前に立った。「分かりました。私の知る限りのことをお伝えしましょう。グラディウスの起こした奇跡の数々を」。

第01章 グラディウスという物語

はるか昔、遠い彼方にある銀河系で、ひとつの惑星が絶滅の危機に瀕していた。突如飛来した謎の軍隊バクテリアンの侵攻を受けたのである。バクテリアンは、膨大な無人戦闘兵器を有し、侵略した惑星を次から次へと有機生命体に変えていく。その目的や行動原理は不明。ただ、彼らの歩んだ道筋には、強力な生命力を持つ肉塊と化したバクテリアンの植民地が残るのみだった。

惑星グラディウスは、遠方宇宙への探索船が謎の消失を起こしたことを契機に、バクテリアンと交戦を開始。しかし、幾度となく行なわれた大規模戦闘にことごとく敗退したグラディウス宇宙軍はその度に植民惑星を失い、ついにグラディウス本星が狙われるのも時間の問題といえた。

有史以来最大の危機を前に、グラディウス人のひとつの奇跡を起こす。敵?バクテリアンから奪取した技術を用いた超時空戦闘機の完成である。“禁断の知恵を用いて勝利をもたらす者”、機体は「VIC-VIPEER(ビックバイパー)」と名づけられた。

漆黒の宇宙へ飛び立つビックバイパー小隊に課せられたのは、敵移動要塞ゼロスへの奇襲。無論、行き着くまでは数々の敵防衛網を突破しなければならない。しかし、進む以外、彼らに生きる道はない。小隊の動きを察知して敵編隊が向かってくる。グラディウス宇宙軍総司令官は、最初で最後の指令をビックバイパーパイロットたちに贈った。

「Destroy them all!(奴らを皆殺しにしろ!)」

第02章 人々を魅了したグラディウスの宇宙

1.9.8.5.ウチュウ ガ マルゴト ヤッテクル。

↑これはアーケード版グラディウスのキャッチコピーである。このことからも分かるとおり、『グラディウス』がゲームプレイヤーにもたらしたもの、それは「宇宙」である。

もちろん、それまでに宇宙を題材にしたゲームは他にもあった。それらと一線を画したのは、独特のステージ構成をはじめとする世界観だ。ステージ01からその様子は見られる。重力を無視した画面の上下に大地のある構成はその象徴といえるだろう。

ステージ02と03にいたっては、「ストーンヘンジ」、「モアイ」。まるで私たちが知る地球の遺跡が外界からもたらされたと言わんばかり。このようなギミックを用いることで、神秘性のあるステージを作り出している。

ステージ04は「逆火山」。前半の敵の弾幕を潜り抜けていく攻防戦、後半の重力の法則を無視した逆火山といった怒涛の展開は、プレイヤーが持つ常識をことごとく打ち砕く。

ステージ05、06では、「触手」や「細胞」が出現。これがまた、敵バクテリアンが我々と同じ人型の宇宙人ではなく、まったく得体の知れないもの。そして、我々の想像を超える“生命力”を持つ脅威であることを認識せざるを得ない。

かつてナムコの『ゼビウス』は、ただの時間つぶしであったゲームに壮大な物語と設定を盛り込み、ゲームに創作物という“作品”に昇華させた。『グラディウス』はその先を行き、独自の世界観を色濃く表現することに成功した。「グラディウスの宇宙」─―そこには他の作品では描けない魅力がある。

第03章 パワーカプセル方式が広げた攻略の自由性

シューティングゲームにおいて自機のパワーアップは外せない要素ですが、『グラディウス』では実に個性的なパワーアップ方法を取り入れている。それが、パワーカプセルによるパワーアップ方式だ。

編隊やレッドカラーの敵を撃破すると出てくるパワーカプセルは、取得した数によって任意のパワーアップをすることができる。1つなら「SPEED UP」、2つなら「MISSILE」、3つなら「DOUBLE」、4つなら「LESER」、5つなら「OPTION」、6つなら「BARRIER」。つまり、これまでの「弾が増える」アイテムを取ることでパワーアップするといった作品とは異なり、「今、そしてこれからどんな装備が必要か」を自分で考え、選択する自由が与えられているのだ。

これはシューティングゲームの“革新”だった。なぜならば、プレイヤーによる選択によって、攻略方法も、難易度も、変わってくるからだ。「あの人はここでミサイルを装備せずに機動力でカバーするのか」、「ダブルよりもレーザーを取って強行突破する気か」、「ゲエーッ、真っ先にオプションかよ」というように、プレイヤーの数だけゲーム内で起こるドラマが異なった。

さらに特筆すべきは、パワーカプセル方式によって、「一度やられてからの立て直し」がより面白くなったこと。敵の脅威に前に、無装備という絶望の闇を振り払うパワーカプセルという光明。解法はひとつではない。「自分ならどうするか?」。一瞬の判断が分ける生と死。希望を積み上げられるものだけが先に進めるというゲームデザイン。絶妙である。

『グラディウス』は、シューティングゲームという世界の中に「プレイヤーが介入できる要素」を多分に入れた。もはや戦局を左右するのは「シューターとしてのウデ」だけではない。プレイヤーが生み出す「戦略」も重視されるのだ。それは、横シューティンクゲームの新しい夜明けであった。

第04章 並行世界(パラレルワールド)による可能性

『グラディウス』は初代アーケード版を中心に数々の移植作品が存在するのが、この多くはストーリー的なつながりがない。惑星グラディウス、敵がバクテリアンといった共通事項こそあるが、それ以外はオリジナルであったりする。

それらは、「もしかするとあったかもしれない戦いの可能性」であり、並行宇宙における戦いの記録としてグラディウス?サーガに組み込まれている点にも注目したい。特に、MSXにおける『グラディウス』の独自展開は秀逸であり、一度はプレイするべきだと提言する。

エピローグ 老紳士の謎

講義が終わると、その老紳士は握手を求めてきた。「ジューンズ博士、素晴らしい講義だったよ。私はこれで、自分が何のために生まれ、どこへ向かうべきかが分かった気がする」。「チカラになれたようで、こちらこそ光栄ですよ」。「うむ、そろそろ時間のようだ。随分長居をしてしまってすまないね」。老紳士はコートを羽織り、目深に帽子を被る。

「そこまで送りましょう」。私の申し出を老紳士は遮る。「いやいや、もうここで充分です。充分ですよ」。ガチャリ。研究室の扉を開けかけて老紳士はこちらを振り向いた。隙間から漏れる光の加減か、紳士の肌が緑がかって見える。

「ジョーンズ博士。レトロゲームの命の火は何が起きたときに消えるんだろうか。ハードが終わった時だろうか。ソフトが遊ばれなくなった時だろうか」。私は少し考えて答えた。「人々の記憶から消えたときでしょう。しかし、覚えている者も、語り継いでいる者も、大勢いますよ」。老人は笑った気がする。「そうだ、あなたのお名前を聞いていなかったですね」。老紳士は答えた。

「ヴェノム。ヴェノム博士と呼ばれておる」。

気がつくと、扉は閉められていた。急いで追いかけたが、すでに研究室周辺に老紳士の姿はない。まるで忽然と、この世界から消えてしまったようだ。研究室に戻ると、バブルシステム基板も消えていた。私は夢を見ていたのだろうか。

その時、研究室の電話が鳴った。出てみると助手のキャサリンからだ。「博士宛に一抱えもある大きな荷物が届いています。差出人の住所は書かれておらず、変な英語が書かれているだけなのでイタズラの可能性もあります。どうしますか?」。「キャサリン、書かれていたという英語を教えてくれないか」。

「G.O.F.E.R…なんて読むんでしょうか?」

ゴーファーか。眩暈がした。どうやら私が見ている夢は、まだ終わっていないらしい。

r4r4 ds 通販

R4i 通販

【相談者/美容サロン?コズン】

一緒に暮らしている彼氏がいます。先日、ノックをせずに彼の部屋に入ったら…。彼、ひとりエッチしていたんです。彼も驚いて、私も驚いちゃって。何も言わずにドアを閉めたんですが、それ以来きまずくって…。私はなんと言って謝ればいいのでしょうか。

カンタンである。16話に答えがある!

DSTTiDSTT 販売

- 共通テーマ:ガンダム婚活 テーマに参加中!

フォローを制するものは、恋愛を制するのだ。

【相談者/美容サロン?コズン】

一緒に暮らしている彼氏がいます。先日、ノックをせずに彼の部屋に入ったら…。彼、ひとりエッチしていたんです。彼も驚いて、私も驚いちゃって。何も言わずにドアを閉めたんですが、それ以来きまずくって…。私はなんと言って謝ればいいのでしょうか。

カンタンである。16話に答えがある!

「シミュレーションで完全に分かっているつもりなのに、

自慰(G)がこんなにすごいなんて…!」

DSTTiDSTT 販売