ace3ds plus 激安共通テーマ:未来に伝えたいレトロゲーム テーマに参加中!

シリーズ最後のハイ?ファンタジー。二度と戻れないあの頃のFF。

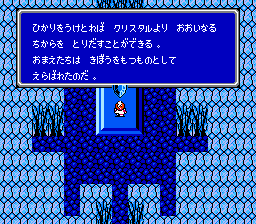

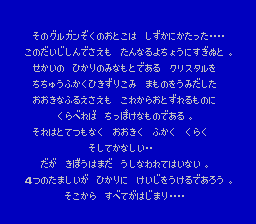

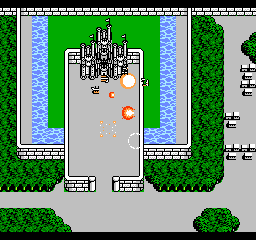

2012年9月に、PSPで『ファイナルファンタジーIII』がリメイクされる。それに伴って、私は古いアルバムを取り出すようにひとつのロムカセットを発掘した。1990年に発売されたオリジナル版である。この作品には、「悠久の風伝説」という副題が付いていることをご存知だろうか?なぜ、「風」なのか。そもそもFFIIIとはどんな物語だったのか。ネット上でもあまり話題になっていない、FFIIIの“神髄”を見極める旅にみなさんを誘おうと思う。

こんにちわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士だ。

まず、みなさんに知っていただきたいのは、

「『ファイナルファンタジーIII』という作品は、初期FFシリーズの最高傑作であるにも関わらず、多くの人の目に触れることが無かった不遇の作品である」ということだ。その理由は単純明快。他のシリーズ作品と違い、まったくリメイクされなかったからである。

知る人ぞ知る、至高のファンタジー!

知る人ぞ知る、至高のファンタジー!

ファイナルファンタジーシリーズは、決して初めから大ヒットを飛ばした作品ではない。『 I 』~『 III 』においては、玄人好みのRPGというイメージがあり、今のように「大人も、子供も、おねーさんも」というメジャータイトルではなかった。そのようなポジションを獲得するのは、スーパーファミコンにおける『 IV 』からである。

このような経緯から、まず「未プレイな方」が多いという事実がある。時は流れて、2001年。任天堂と袂を別つことになったスクウェアは、バンダイが発売する携帯ゲーム機『ワンダースワンカラー』において、“スクウェア?マスターピース”というプロジェクトを立ち上げた。これは、往年のスクウェアの名作を、ワンダースワンでリメイクしようというもの。『ロマンシング?サガ』、『半熟英雄』、『魔界塔士サガ』など、今日のスクウェアエニックスの礎を築いた名作のオンパレードである。

▼スクウェア?マスターピース▼

このとき、『 ファイナルファンタジーI 』と『 II 』もリメイクされ、『 VI 』並みのグラフィックで甦った初期作品に、私も随分興奮したものだ。発売表には『 III 』の名も記されており、事実、開発中の画面も公開されていた。にも関わらず、発売は延期され続け、途中で発表された『 IV 』のほうが先に発売されてしまう。そしてそのまま、何の情報のないまま、ワンダースワンの終焉とともにスクウェア?マスターピースも幕を下ろしてしまうのだった。

▼ 幻のWSC版FFIIIの画面 ▼

一説には、初期FFシリーズの開発に関わっていた、流浪の天才プログラマー/ナージャ?ジベリがファミコンで再現したパフォーマンスの一部が、より性能の高いワンダースワンをしても実現できなかったとも言われている。このあたりの事実は定かではないが、開発が難航していたのは間違いないようだ。ファミコン末期、ファミコンでゲームを作ることに慣れてきたスタッフが手がけた最新作。それは、極限まで磨かれた、スクウェアの意地と努力の結晶。ハードスペックの限界まで突き詰めた至高の傑作。それが『ファイナルファンタジーIII』という作品なのだ。

私は断言しよう。ある意味において、今日まで続くFFシリーズで

本作を超えるものは存在しない。まさに、初期FFシリーズが目指した「ハイ?ファンタジーのRPG」は

本作で花開き、そして

終わりを告げるのである。

「ファンタジーであること」にのぞんだ寺田憲史氏の挑戦。

ハイ?ファンタジーとは?

ハイ?ファンタジーとは?

独自の世界観や文化?風習を持つ異世界を舞台とする物語。一人の英雄が活躍するヒロイック?ファンタジーの対義語でもある。作品の傾向としては、作風が叙情的であり、超自然的な「悪」の概念と対峙する壮大な戦いをテーマとしている場合が多い。代表的な作品は、J?R?R?トールキン氏の『指輪物語』など。

今日、日本には「ファンタジー」と呼ぶ作品が数多く存在するが、その多くは日本的な解釈を多分に含んだライト?ファンタジー(ライトノベル風ファンタジー)である。本作も、独自の解釈によって、日本風のオリジナルが加えられているものの、

ファンタジーというジャンルを開拓してきた先人たちに敬意を払い、ハイ?ファンタジーであることに努めた形跡が見られる。私がここで言っている「ハイ?ファンタジー」とは、作風のことだ。言い換えれば、“『指輪物語』的な要素”といえるだろうか。具体例を挙げてみよう。

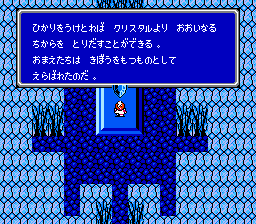

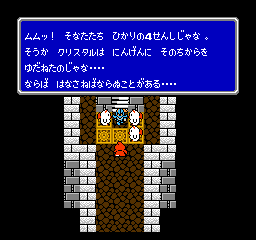

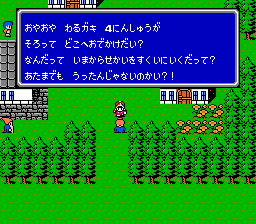

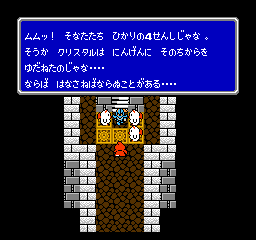

?『指輪物語』のフロドたちのように、普通の少年たちの物語であること

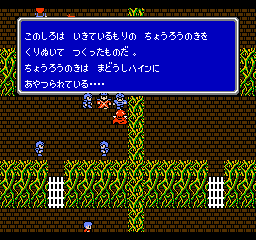

?力の象徴であるクリスタルは、使い手によって正義にも悪にも染まること

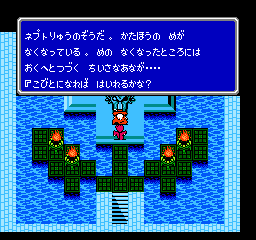

?神に匹敵する力を持つ魔導師(ドーガ?ウネ?ザンデ)の存在

?生きている森の長老の樹

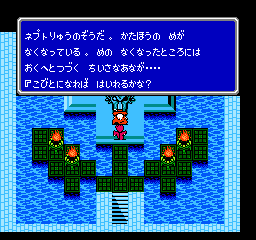

?小人?妖精?ドワーフといった亜人類の存在

?天にそびえるクリスタルタワー

?主人公たちに宿る力は万能ではなく、知恵と勇気が試される点

?「くらやみの雲」という悪の概念が敵

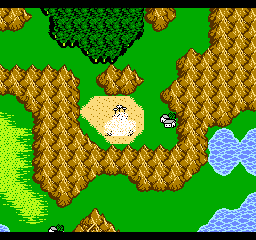

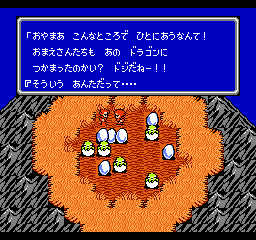

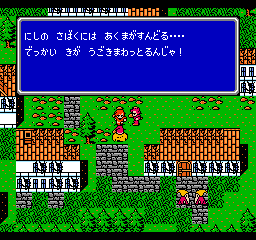

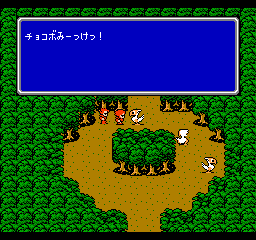

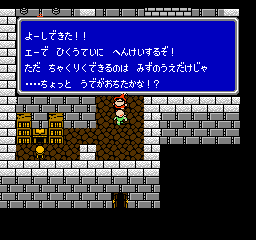

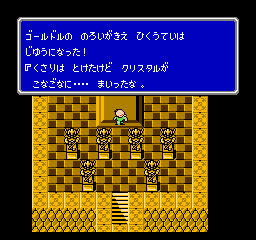

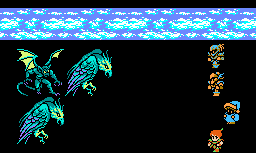

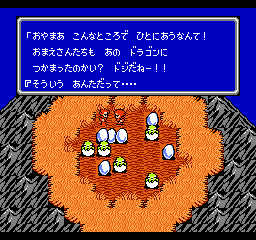

▼ ハイ?ファンタジーっぽいところ ▼

『指輪物語』、『ナルニア国物語』、『ゲド戦記』、『ネバーエンディングストーリー』といった古典ファンタジー作品(ナルニアはロー?ファンタジーだ、というツッコミはなしよ)を読まれてきた方、80年代に数多く作られたPCのファンタジー系RPGをプレイしてきた方、『聖戦士ダンパイン』を観て来た方なら、このあたりの機微をご理解いただけるのではないか。

後にリリースされる本作へのオマージュである『 V 』も、原点回帰を謳った『 IX 』も、世界設定やキャラクター設定の表面をなぞった程度であり、残念ながら本作ほど洗練されたものではない。このあたりに、本作でFFシリーズと永遠に袂を別つシナリオ担当?寺田憲史氏のこだわりが強く感じられる。

私が本作を至高の一本と推す理由は、寺田憲史氏による

「ストーリーテリングの妙さ」、

「ハイ?ファンタジーにおける曖昧な“力”の概念をうまく表現している点」。大きくはこの二点にある。

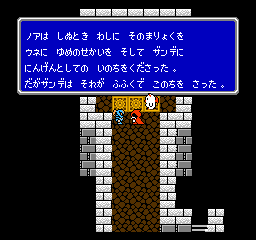

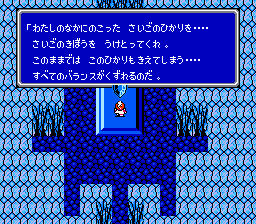

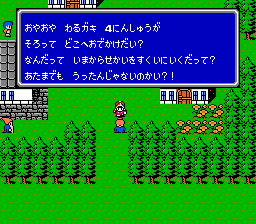

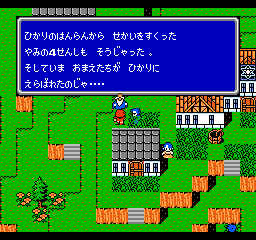

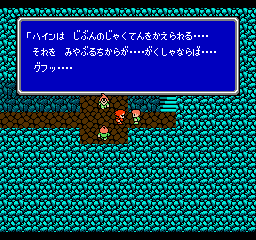

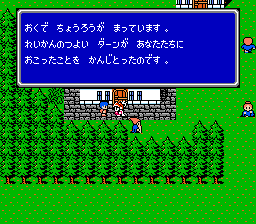

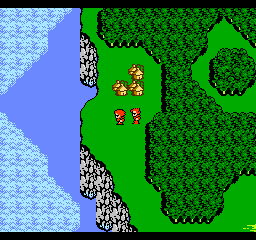

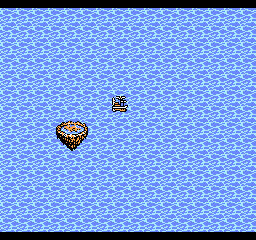

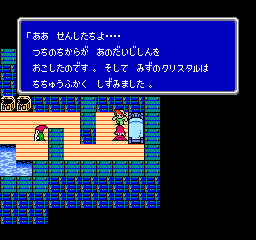

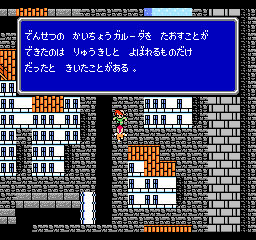

それは、光の4戦士として成長していく物語。

本作は、孤児だった4人の少年?少女が、ちょっとした探検から風のクリスタルと出会い、世界を救う光の4戦士へと選ばれるところから、物語は始まる。クリスタルから授かった力のひとつ─―それが

「ジョブチェンジ」。戦士、モンク、赤魔導師、黒魔導師、白魔導師といった

古の戦士たちの能力を己のものとし、成長させていけるというものだ。

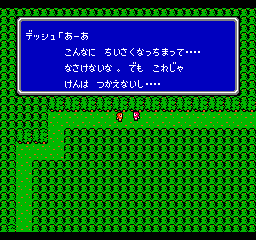

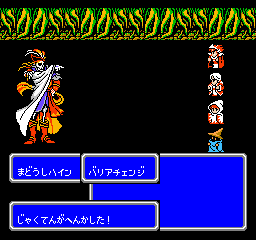

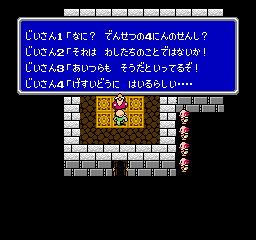

主人公たちは最初

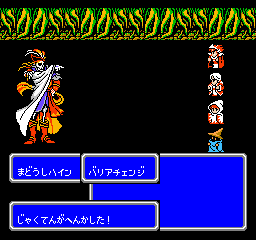

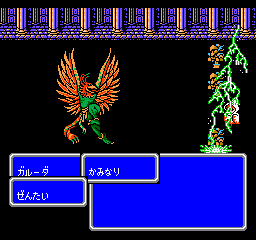

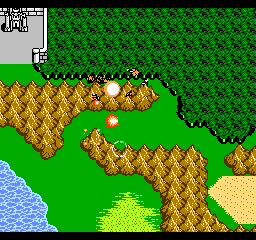

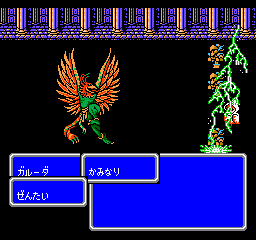

「たまねぎ剣士」という半端者のジョブなのだが、他のジョブへとチェンジすることで格段に高い戦闘能力を持つことができる。さらに、ジョブにはそれぞれ秀でたポイントがあるのも見逃せない。海の敵に対して圧倒的な優位性を誇る「バイキング」、防御力は低いがすさまじい攻撃力を持つ「空手家」、空中戦と得意とする「竜騎士」、地形を活かした超常的な攻撃ができる「風水士」、属性を無視した召喚魔法を使いこなせる「幻術士」など。それぞれにアドバンテージがあり、どういうパーティを編成するかによって戦いにおける戦略も変わってくるのだ。まさに、ジョブの数だけドラマが広がるのである。

だが、

ジョブチェンジは万能の力ではない。もちろんデメリットがあり、状況によってはまったく役に立たない。場合によっては、パーティにピンチをもたらすこともある。「この局面では、どんなジョブによるパーティ編成が打倒か」。それぞれのジョブの熟練度、装備品などを加味して、プレーヤーは最善の道を考えなければならない。そう、

この力は使用者の知恵と勇気を試すのだ。

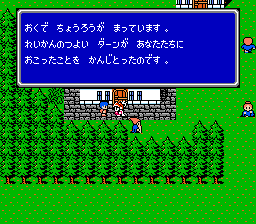

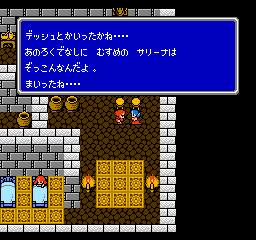

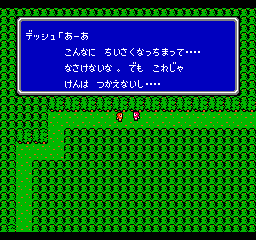

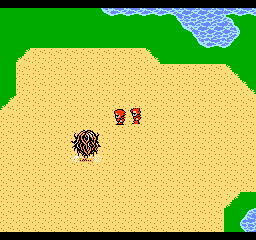

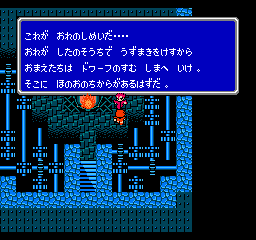

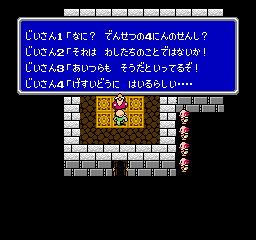

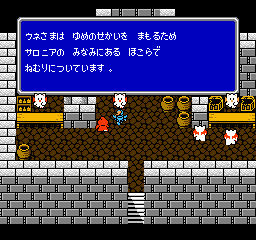

▼ これはこれで、考えられた布陣 ▼

クリスタルから与えられた力は、ジョブチェンジだけなのだろうか。

それは違う。

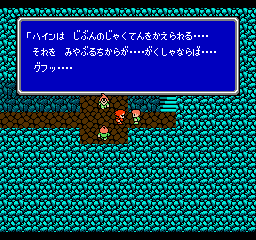

なぜ、そう断言できるのか。ジョブチェンジとは「武の力(戦闘力)」。そして、武による戦いにおいて光の4戦士は異世界から現れた滅びの概念“暗闇の雲”に

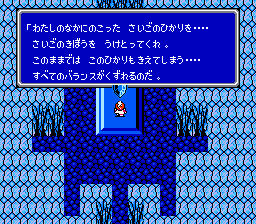

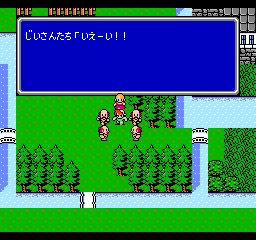

為すすべもなく全滅するからである。そう、力ではこの世から闇を振り払うことはできないのだ。だが、光の4戦士たちは立ち上がることができた。なぜか?

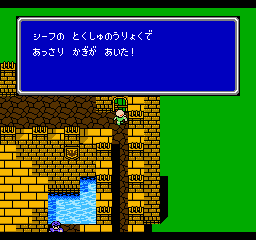

“絆”が光の4戦士を守ったからである。

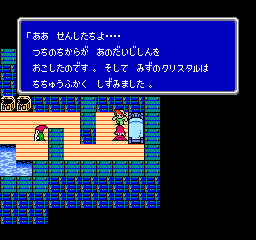

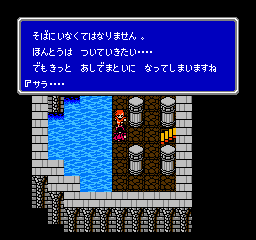

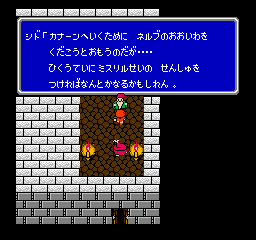

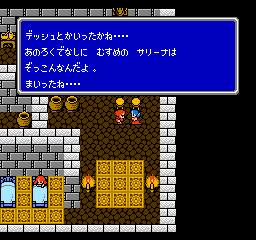

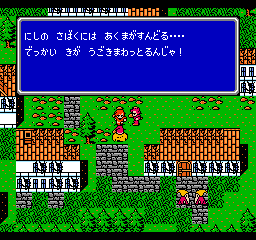

その絆は、辺境の街ウルからずっと続いてきた長いたびの中で育まれてきたもの。その勇気は王女サラに魔神ジンへ立ち向かわせ、その優しさはシドの大切な人を守り、その探究心はデッシュに行くべきところをさし示し、その信じる力は幼いアルス王子の王の資質を目覚めさせ、その行動は倦怠の中にあったドーガとウネを揺り動かした。少年?少女たちの足跡が、旅の中で出会った人々に希望を与え、世界中に広がった希望の数こそが、光の力なのだ。旅はただのプロセスではない。

旅があったからこそ、彼らはただの少年少女から人々の希望の象徴、光の4戦士へと成長することができたのだ。

風は“伝えるもの”である。世界のすべてに行きわたり、すべてのものに平等に吹きわたる。風は立ち止まることはない。前へ前へと進む。ただ己の信じる道を、前へ前へ。それは、担い手が変わっても、決して終わることが内。ゆえに、はるか彼方よりつづいてきた。悠久の風伝説とは、そんな意味なのではないだろうか。

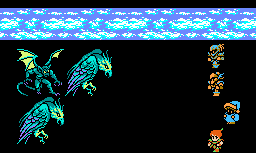

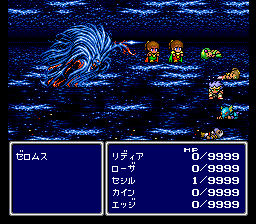

そして、光の世界の希望となった4人は、物語終盤においてさらなる高次元の戦い「“無”と二つの世界の生存をかけた殲滅戦」へ、闇の4戦士たちと立ち向かっていく。

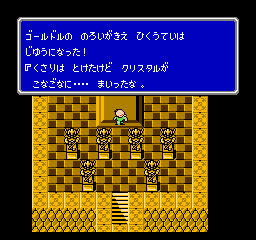

FFIIIの功罪――それはあまりにも完成度の高いストーリーテリング。

1990年、今から22年前に上記のような偉業をやってのけた『 ファイナルファンタジーIII 』。その完成度の高さゆえ、以降しばらく

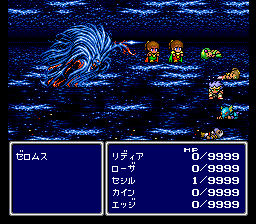

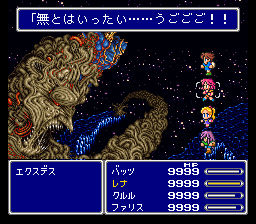

FFシリーズの終盤の展開は『 III 』と同じパターンがつづく。

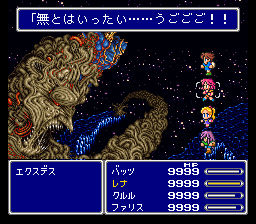

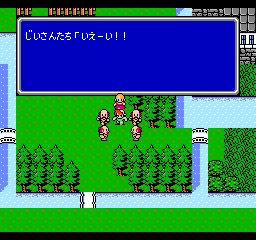

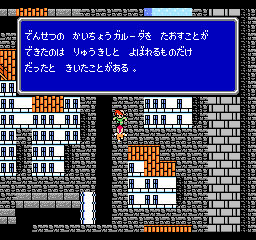

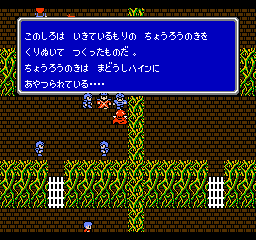

▼実は新しいことをやっていないIV ▼

▼ザンデさまと同じことになるエクスデス ▼

旅の中で関わってきた人々が干渉するイベント、伝説の武具の封印が解かれるイベント、ラスボスと主人公たちの意見の応酬…。しかしそれらは劣化コピーに過ぎないため、どうしても本作に比べると見劣りしてしまう(あれはあれでいい点もあるため否定するわけではない)。FFシリーズがこの呪縛から逃れられるのは『 ファイナルファンタジーX 』だ。この事実からも、

本作がシリーズに影響を与え続けたか、ご理解いただけるだろう。

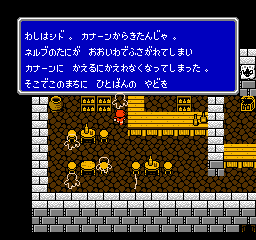

壮大なストーリーのダイジェスト(一部)。

22年後のすべての「たまねぎ剣士たち」へ。

22年後のすべての「たまねぎ剣士たち」へ。

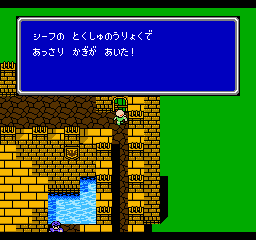

初期のジョブである「たまねぎ剣士」。まさに、“等身大の自分”であるこのジョブは、かつてのプレーヤーたちにとってはスタートラインでしかなかった。あれから22年。大人になった当時の光の戦士たちは今、現実世界でどうしているだろうか。おそらく、多くの者たちが、「自分はヒーローにはなれなかった」と、大なり小なりの挫折を味わい、今というときを生きているのだろう。私もそんな一人だ。

ボクサーの話をしよう。理想的な選手というのは、フットワークがうまく攻撃力のある者とされている。だが、偉大と讃えられるのは、何度倒されても起き上がれる選手だ。この話を思い出すと、

人生、たまねぎ剣士も悪くないと思えるのだ。最弱のジョブ?たまねぎ剣士はレベル95以上まで育てたとき、頭角を現す。そして、最強の武器?防具オニオンシリーズを身につけたとき、最高ランクのジョブへと昇華される。

最強は、クリスタルから与えられた古の戦士たちの力ではなく、己の道を信じて進んだ自分自身だったのだ。

このゲームにはそんなエールが含まれている気がする。毎日に感動を無くしているすべての大人たちに問おう。「まだ、心の中に光は感じていますか?」。8ビットで描かれたフィールド?森?砂漠?山々に、広大な世界とロマンを感じていたあの頃の自分に会いたくなったら、そっとロムカセットを挿せばいい。それが、心を開くカギになるだろう。自分の心の中にある答えを探しに行く旅は、いつでも君を待っている。

名作『 ファイナルファンタジーIII 』。

その真価を知るためにも、今一度やる価値がある作品だ。

ds ttblue truePR

![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)