×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)

Ez Flash

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

少し前に、ヤフーオークションにてあともう少しで落札できるところだったのに、終了時間残り10分で急激な便意を感じてトイレに篭り、戻ってきたら別の人に「+50円」の差で落札されていた『ワンダーメガM2』。あれ以来、見る夢はすべてワンダーメガというほど悔しさで心に傷を負った私でしたが、このたびッ、ついにッ、親切な知り合いを通じてワンダーメガ2を手に入れることが出来ました。ばんざーい!

ワンダーメガ2とは何なのか?

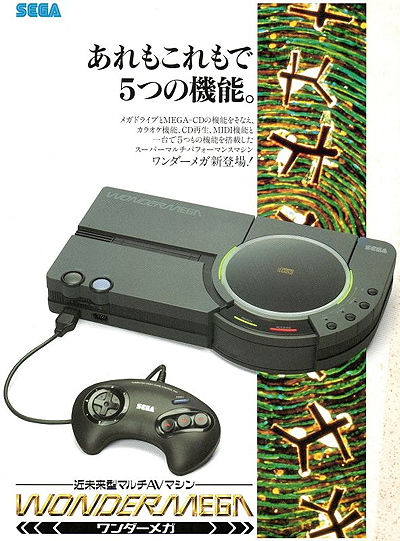

ワンダーメガとは、セガの16bitハード『メガドライブ』と『メガCD』が一体化、さらにマイク端子?MIDI端子を標準装備し、カラオケ機能にも対応した夢のマルチメディアマシンです。しかし、価格が78900円というアホみたいな価格のせいで、とてもじゃありませんがゲーム少年は手が出せないシロモノでした。

そんな『ワンダーメガ』はセガとビクターの両社から発売されていたのですが、ゲーム少年の味方ビクターは、後に廉価版後継機を出してくれたのです。それが、『ワンダーメガM2(RG-M2)』! 価格も59800円と大幅にリーズナブルに! しかし、まだアラブの石油王でなければ手が出せない価格だったため、一般人に普及することはありませんでした。

メガドライブ一体型PCテラドライブといい、ワンダーメガといい、世の中にメガドライブを普及させるために生まれた企画の商品を、一般人の手の出せない価格でリリースする。このあたりに、当時のセガという会社の戦略的経営の脆弱さを垣間見ることが出来るのですが、一部のファンはこれを「試練」と受け取り、ますますハード愛を深めていくわけですからもう宗教ですね。

話がそれました。

それでは、『ワンダーメガM2』の魅力について語っていきましょう。

実は、メガドラハードトップクラスの性能を誇っている!

さて、レトロゲームを愛する者として「実機」を所有するのは、ある意味、キリスト教徒が聖書を、イスラム教徒がコーランを、らきすた信者が鷲宮神社周辺MAPを持つことと同じくらい常識なわけですが、型番やハード性能にも注目しなければ、レトロゲームレイダースとはいえません。『ワンダーメガM2』は、メガドライブ?メガCDを楽しむためにほぼ最高といえる環境を提供してくれるハード性能を誇っているのです。

◎「メガドライブ」と「メガCD」のゲームを遊べるということ!

シャープのファミコン一体型TVと違い、一部遊べないゲームがあるということはありません。我らのビクターに死角なし!しかも、場所とコンセントをとるACアダプタが一つでいいという利便性が、何よりも大きいアドバンテージになっています。

◎S端子も標準装備しているぜ!

メガドライブでは専用のS端子アダプタを購入しなければ、クッキリ画面でゲームはプレイできなかったわけですが、これが今や入手困難。定価7800円のものが30000円くらいで売られている有様。そこにおいて、本体にS端子がついているM2は最高なのです!

◎実は、音声もクリアに!

メガドライブといえば、サンプリングによる音声出力が弱く、チュンリーの「ズビニングバードギッブ」を聞かされたあたりから残念な感じでした。メガドライブ2にいたっては改良どころかよりノイズィーになっていたのですが、こちらハードではかなり改善されており、クリアさでは全ハード1といっても過言ではありません。

個人的な趣味として…。

そんな素晴らしい『ワンダーメガM2』なのですが、個人的にどうしても気に入らない部分がひとつ。それはコントローラー。「使いにくい」と評判のメガドラコントローラーの中では抜群のなめらか操作を可能にするコントローラーなのですが、どうにもデザインがいただけません。

そこで、個人的にメカドラハード史上最高にカッコイイと思っている『レーザーアクティブ メガドライブパック用コントローラー』を装備することに!

うん、なんとなく「決まった感じ」があると思うのは、完全に個人的な趣味ですね!

そんなわけで、しばらくはメガドラゲームライフをエンジョイしたいと思います。レトロゲームレイダースとしての仕事も忙しくなるぞー!

3dstt 最新カーネルainol novo7 aurora 7

ついに手に入れることが出来た、ワンダーメガを!

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

少し前に、ヤフーオークションにてあともう少しで落札できるところだったのに、終了時間残り10分で急激な便意を感じてトイレに篭り、戻ってきたら別の人に「+50円」の差で落札されていた『ワンダーメガM2』。あれ以来、見る夢はすべてワンダーメガというほど悔しさで心に傷を負った私でしたが、このたびッ、ついにッ、親切な知り合いを通じてワンダーメガ2を手に入れることが出来ました。ばんざーい!

ワンダーメガ2とは何なのか?

ワンダーメガとは、セガの16bitハード『メガドライブ』と『メガCD』が一体化、さらにマイク端子?MIDI端子を標準装備し、カラオケ機能にも対応した夢のマルチメディアマシンです。しかし、価格が78900円というアホみたいな価格のせいで、とてもじゃありませんがゲーム少年は手が出せないシロモノでした。

そんな『ワンダーメガ』はセガとビクターの両社から発売されていたのですが、ゲーム少年の味方ビクターは、後に廉価版後継機を出してくれたのです。それが、『ワンダーメガM2(RG-M2)』! 価格も59800円と大幅にリーズナブルに! しかし、まだアラブの石油王でなければ手が出せない価格だったため、一般人に普及することはありませんでした。

メガドライブ一体型PCテラドライブといい、ワンダーメガといい、世の中にメガドライブを普及させるために生まれた企画の商品を、一般人の手の出せない価格でリリースする。このあたりに、当時のセガという会社の戦略的経営の脆弱さを垣間見ることが出来るのですが、一部のファンはこれを「試練」と受け取り、ますますハード愛を深めていくわけですからもう宗教ですね。

話がそれました。

それでは、『ワンダーメガM2』の魅力について語っていきましょう。

実は、メガドラハードトップクラスの性能を誇っている!

さて、レトロゲームを愛する者として「実機」を所有するのは、ある意味、キリスト教徒が聖書を、イスラム教徒がコーランを、らきすた信者が鷲宮神社周辺MAPを持つことと同じくらい常識なわけですが、型番やハード性能にも注目しなければ、レトロゲームレイダースとはいえません。『ワンダーメガM2』は、メガドライブ?メガCDを楽しむためにほぼ最高といえる環境を提供してくれるハード性能を誇っているのです。

◎「メガドライブ」と「メガCD」のゲームを遊べるということ!

シャープのファミコン一体型TVと違い、一部遊べないゲームがあるということはありません。我らのビクターに死角なし!しかも、場所とコンセントをとるACアダプタが一つでいいという利便性が、何よりも大きいアドバンテージになっています。

◎S端子も標準装備しているぜ!

メガドライブでは専用のS端子アダプタを購入しなければ、クッキリ画面でゲームはプレイできなかったわけですが、これが今や入手困難。定価7800円のものが30000円くらいで売られている有様。そこにおいて、本体にS端子がついているM2は最高なのです!

◎実は、音声もクリアに!

メガドライブといえば、サンプリングによる音声出力が弱く、チュンリーの「ズビニングバードギッブ」を聞かされたあたりから残念な感じでした。メガドライブ2にいたっては改良どころかよりノイズィーになっていたのですが、こちらハードではかなり改善されており、クリアさでは全ハード1といっても過言ではありません。

個人的な趣味として…。

そんな素晴らしい『ワンダーメガM2』なのですが、個人的にどうしても気に入らない部分がひとつ。それはコントローラー。「使いにくい」と評判のメガドラコントローラーの中では抜群のなめらか操作を可能にするコントローラーなのですが、どうにもデザインがいただけません。

そこで、個人的にメカドラハード史上最高にカッコイイと思っている『レーザーアクティブ メガドライブパック用コントローラー』を装備することに!

うん、なんとなく「決まった感じ」があると思うのは、完全に個人的な趣味ですね!

そんなわけで、しばらくはメガドラゲームライフをエンジョイしたいと思います。レトロゲームレイダースとしての仕事も忙しくなるぞー!

3dstt 最新カーネルainol novo7 aurora 7

PR

ds r4

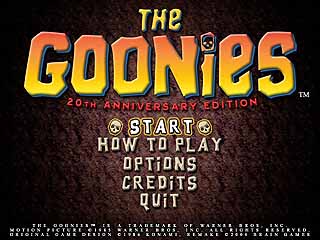

『グーニーズ』といえば、ファミコン版のイメージが強いのですが、「もっと深く遊びたい」、「もっと長く遊びたい」という方には、もうひとつのグーニーズ、MSX版?PC8801版がオススメです。実は、コチラのほうが名作という声もある作品がWindows環境(Macもあり)でリメイクされ、フリーダウンロードできる事実をあなたはご存知でしょうか?

こんにちわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

『MSX版グーニーズ』は、ファミコン版とはまた違った趣のある名作アクションゲーム。プレイ感覚は、サイドビューアクションになった『ドルアーガの塔』といった感じで、広大な地下洞窟を移動しながら、フラッテリー一家につかまったグーニーズたち(マイキー、マウス、チャンク、データ、ブランド、アンディ、ステフ)を助けていく、というもの。

えっ、誰が主人公なのかって?

主人公は、フラッテリー一家の末息子であり、グーニーズの力強い味方?スロース!このあたりのセンスが、『MSX版グーニーズ』を日陰の存在にしてしまった気もしなくもありませんが、真のグーニーマニアはスロースこそ真の主人公というらしいので、我々のグーニーズ愛が試されているのかもしれません。

特徴的なのは、豊富なアイテム。

ファミコン版との大きな違いは、このアイテム数にあります。とにかく多い。ファミコン版同様に、入手することでゲームプレイは格段に快適になるのですが、フルコンプをするためにはいろいろと頑張らなければなりません。このプロセスを「まんどくせ」と片付けてしまうゆとり世代には、ちょっとオススメできないゲームです。

ゲーム画面はこんな感じ。

スタート地点近くのBGMは、お馴染みの「グーニーズはグッドイナフ コナミアレンジ」。やっぱりこれがないと『グーニーズ』という感じはしませんね。

ダウンロードできるサイトはこちら

The Goonies - 20th anniversary edition

あの名作が、21世紀によみがえる!

『グーニーズ』といえば、ファミコン版のイメージが強いのですが、「もっと深く遊びたい」、「もっと長く遊びたい」という方には、もうひとつのグーニーズ、MSX版?PC8801版がオススメです。実は、コチラのほうが名作という声もある作品がWindows環境(Macもあり)でリメイクされ、フリーダウンロードできる事実をあなたはご存知でしょうか?

こんにちわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

『MSX版グーニーズ』は、ファミコン版とはまた違った趣のある名作アクションゲーム。プレイ感覚は、サイドビューアクションになった『ドルアーガの塔』といった感じで、広大な地下洞窟を移動しながら、フラッテリー一家につかまったグーニーズたち(マイキー、マウス、チャンク、データ、ブランド、アンディ、ステフ)を助けていく、というもの。

えっ、誰が主人公なのかって?

主人公は、フラッテリー一家の末息子であり、グーニーズの力強い味方?スロース!このあたりのセンスが、『MSX版グーニーズ』を日陰の存在にしてしまった気もしなくもありませんが、真のグーニーマニアはスロースこそ真の主人公というらしいので、我々のグーニーズ愛が試されているのかもしれません。

特徴的なのは、豊富なアイテム。

ファミコン版との大きな違いは、このアイテム数にあります。とにかく多い。ファミコン版同様に、入手することでゲームプレイは格段に快適になるのですが、フルコンプをするためにはいろいろと頑張らなければなりません。このプロセスを「まんどくせ」と片付けてしまうゆとり世代には、ちょっとオススメできないゲームです。

ゲーム画面はこんな感じ。

スタート地点近くのBGMは、お馴染みの「グーニーズはグッドイナフ コナミアレンジ」。やっぱりこれがないと『グーニーズ』という感じはしませんね。

ダウンロードできるサイトはこちら

The Goonies - 20th anniversary edition

マニアにはうれしいリメイクですね!

r4ttR4i SDHC 販売

r4 マジコン 通販

こんにちわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

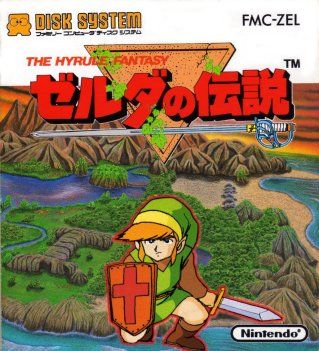

今回、発掘した作品は、1986年にディスクシステムのローンチタイトルとして任天堂が発表したアクションRPGの傑作、『ゼルダの伝説(ディスクシステム版)』。ご存知の通り、今日までつづく長編シリーズとなったゼルダの伝説ですが、その中枢にあるのは「神々から与えられし英知の結晶トライフォース」と「力を求め闇に身を落とせし魔王ガノン」、「神託の巫女としての使命をもつゼルダ姫」、そして「勇気を力に変えられる剣士リンク」。これらは、時代を経て世代が変わっても、常に同じ役割を与えられ、無限につづくの輪廻の中で争い続ける宿命にある。

『神々のトライフォース』、『時のオカリナ』、『風のタクト』、『トワイライトプリンセス』、『夢を見る島』…。どのゼルダからファンになった者も、最後にいきつくのは初代ディスクシステム版『ゼルダの伝説』。なぜなら、この物語こそシリーズ一作目であり、すべての輪廻が解放される最終章であるからだ。

今回は、そんな『ゼルダの伝説』の魅力に迫ってみたい。

ストーリー

ストーリー

──遠い昔、世界がまだ混迷の時代

ハイラル地方にある小王国には、神秘の力を持つ“トライフォース”と呼ばれる黄金の三角形が、代々伝えられていた。

が、ある日、世界を闇と恐怖によって支配しようと企む大魔王ガノンが率いる魔の軍団がこの国にを強襲。“力”のトライフォースを奪い取ってしまう。邪悪な支配を恐れた小王国の姫ゼルダは、もう1枚残された”知恵”のトライフォースを8つの小片に分け、各地に隠すことに。と同時に最も信用のおける自分の乳母インパに、ガノンを倒してくれる勇気ある人物を探すよう命じ密かに脱出させる。これを知ったガノンは怒り、姫を捕らえてインパに追手を放った。

森を抜け山を越え、必死の逃走を続けたインパ。しかし、ついに力尽き、ガノンの手下たちに囲まれてしまう。絶体絶命!??????と、その時である。一人の少年が現れ、巧みに手下達を混乱させ、インパを救い出したのだった。

彼の名はリンク。旅の途中でこの事態に出くわした少年剣士。インパは彼に事の一部始終を話す。正義感に燃えるリンクは、姫の救出を決意。“力”のトライフォースを持つガノンに対抗するためには、“知恵”のトライフォースの小片を集め、完成させなくてはならない。さもなくば、ガノンの住む“デスマウンテン”に侵入することすらできないのだ。果たしてリンクはガノンを倒し、姫を救うことができるだろうか。それは君の腕にかかっている。

シンプルゆえに想像力が“自分だけのゼルダを創り出す”

シンプルゆえに想像力が“自分だけのゼルダを創り出す”

『ゼルダの伝説』は、「広大なハイラルの大地を駆け周り、ゼルダ姫が隠した8つに割られた知恵のトライフォースを集める」というのが大体のゲーム目的となる。ハイラルには、リンクを応援し力を授けてくれる者、リンクの勇気を試してくる者、リンクを敵とみなし襲い掛かってくる者など、多くの人と旅先で出会う。「ナニカ コウテクレヤ」?「マイドアリ」。その一つひとつは非情に淡白な演出しかされない。だがそこがいい。

だからこそ、プレイヤーはその淡白なやり取りの行間を己の想像力で膨らますことができ、“自分だけのゼルダの伝説”を描くことができるのだ。例えば、アイテムを購入する店も、プレイヤーによって覚えているルート、倒しやすい敵などによって「行きやすい店」が変わってくる。毎度、カギと爆弾を補充するために立ち寄る店。このガノンの眷属たる魔物が徘徊するハイラルにおいて、言葉を交わせる相手はリンクも店主も他にあまりいない。そのような状況下で、ゲーム画面に表示される会話だけで二人は別れるだろうか。いいや、もっと様々な会話がなされているはずだ。

え? 何、いい年したオッサンが妄想を膨らませているんだって?。まったく、何を言っているんだか。ディスクシステムのキャッチコピーを知らないのか? 「夢、いっぱいディスク」。まあ、妄想を膨らませろとはひと言も言っていないが、バカボンのパパ風に締めるならばこうだ。これでいいのだ。

広大なハイラルの大地を自由に駆け巡れ!

広大なハイラルの大地を自由に駆け巡れ!

「広大」という表現を使ったが、ハイラルの広さは横16画面×縦8画面。近年のゲームに慣れた方にとっては「そんなに広くないんじゃね?」と思われるかもしれない。しかし、そう判断するのは早計というものだ。ハイラルの大地にはさまざまな自然が広がっている。草原、森、川、湖、妖精の泉、岩場、崖、砂漠、海岸線、砂漠、墓場、戦士の像が立ち並ぶ遺跡、洞窟、そして死を呼ぶ魔の領域デスマウンテン。

しかし、地上フィールドの真骨頂は「探索」。このハイラルには、実にさまざまなモノが隠されているのだ。それは、リンクに命の器を授けてくれるパワースポットであったり、画されたアイテムショップだったり、早い段階から遠方にいけるワープゾーンだったり、リンクを支援してくれるガノンの裏切り者の隠れ家…なんてものまで存在する。

岩を押し、隠し階段を見抜き、敵を倒し、岩を爆破し、木々を焼く。さまざまな方法でこれらを見つけることによって、リンクの冒険は少しずつラクになっていく。隠し場所を知っている者ほど、ゲーム進行をスムーズに進めることが可能なのだ。つまり、フィールドはルピー(金)とハート(HP)を集めるだけの“戦場”でなく、すべて“遊び場”といえるだろう。

すべてのアイテムに『役割』がある!

すべてのアイテムに『役割』がある!

『ゼルダの伝説』は、非情に自由度の高いゲームだ。スタート地点からどこに進んでもいい。何をしても構わない。しかし、その行動の先には、「ここから先はアイテムがなければ、進むのに相当苦労する、もしくは全く進めない」というカベが現れる。そう、本作においてアイテムは重要な意味を持つ。

例えば「盾」。盾は正面からの敵の攻撃(岩?矢)を弾くことができる。一段階強い「マジカルシールド」になると魔法攻撃も弾くことが可能に。「ブーメラン」は遠方のアイテムを回収できる。弱い敵なら一撃で倒せる。また、トリッキーな動きをする敵にぶつければ一時的に動きを止められるので倒しやすくなる。このようなアイテムは店で買うこともできるが、重要なモノほどダンジョンの奥で手に入れるというカタチに。

ダンジョンは「LEVEL-1」~「LEVEL-8」まであるが、入り口さえ見つけられればどこからでも攻略は可能だ。しかし、数字が高いほど難易度は高く、登場する敵も強くなり、ダンジョン内の仕掛けも難しくなる…という寸法だ。そして、先に進めば進むほど、特定アイテムがなければ攻略できないというカベが待っている。

ある程度まではテクニックで解決できるが、本格的名クリアのためにはアイテム収集が欠かせない。このあたりの面白さはナムコの『ドルアーガの塔』に通ずるところがあるだろう。ただし、本作はあのゲームよりもアイテムを取得するのがカンタンだ。

地上とは異なるゲーム性となるダンジョン!

地上とは異なるゲーム性となるダンジョン!

リンクは、8つに分かれた知恵のトライフォースを集めるために、8つのダンジョンに挑戦しなければならない。このダンジョンは地上とは異なり、各フロアの敵を必ず駆逐し、一歩ずつトライフォースを求めて、フロアを奥に進んでいく…というスタイルになる。

敵を倒すことで開かれる扉、爆弾で破壊することで現れる通路、ブロックを押して明らかになる階段…など。ダンジョン内には仕掛けが満載だ。また、ダンジョンにあらわれる敵は倒し方もひと工夫が必要だったりする。

例えば、鎧騎士のタートナックは正面からの攻撃はすべて弾かれてしまうため、横か後ろから攻撃しなければならない。ライクライクは動きこそ緩慢だがつかまるとマジカルシールドを食べられてしまう。ポルスボイスは音が苦手なため笛を使って攻撃すべきなのだが、IIコンのマイクで大声を出すと簡単に全滅させられる…など。ダンジョン内での体力回復は敵が出すハートか妖精に限られてしまうため、ダメージを最小限に抑え、敵の特徴を読んで攻撃していく必要があるのだ。

ダンジョンの奥深くでは、巨大なトライフォースの守護者たちがリンクを待ち受けている。リンクが“知恵”のトライフォースにふさわしい相手かどうか試すような彼らには正面からの攻撃は通用しないと考えていいだろう。ヒントを思い出し、ここに至るまでの敵の倒し方を踏襲していけば、必ず道は拓けるはずだ。

攻略サイトに頼らないプレイのほうが楽しい

攻略サイトに頼らないプレイのほうが楽しい

『ゼルダの伝説』の面白さは、「探求」と「発見」だ。これらを自分の力だけで行なうことが正しいプレイの仕方だと私は考える。なぜなら、この作品は「リンクが知恵と勇気を試される物語」だからだ。攻略サイトでプレイすべきフローチャートを知ってプレイすることは、リンクに対する冒涜以外の何物でもないし、そのような者がファンを名乗るのはちゃんちゃら可笑しい話である。

道草を含めると20時間、ストレートにクリアを目指せば8~10時間でクリアできる。だからこそ、イチから自分の手でプレイするのもいいかなと思えるボリュームだ。本作をプレイしたことがないシリーズのファンの方は、ぜひプレイすることをオススメする。そして驚くはずだ。1986年製のゲームがちっとも古いと感じず、そして「懐かしいハイラルに戻ってきた」と感じられることを。それが『ゼルダの伝説』というシリーズの魅力であり、ゼルダの伝説を構成する要素は、すべて1986年製の第一作で完成されているということの何よりの証明なのだ。

すべては第一作目に回帰する─―。それは物語的なものだけでなく、ゲーム性にしても言える。そんな神秘的な輝きをもっているところもなんとも“ゼルダらしい”といえるのではないだろうか。

ゼルダの伝説 1

ゼルダの伝説 1

販売元:任天堂

(1994-02-19)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

ファミコンミニ ゼルダの伝説1

ファミコンミニ ゼルダの伝説1

販売元:任天堂

(2004-02-14)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D

ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D

販売元:任天堂

(2011-06-16)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

任天堂 サウンドヒストリーシリーズ「ゼルダ ザ ミュージック」

任天堂 サウンドヒストリーシリーズ「ゼルダ ザ ミュージック」

アーティスト:ゲーム?ミュージック

販売元:サイトロン?デジタルコンテンツ

(2004-12-22)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

ps3 3.60 ダウングレードDSTTi 購入

リンクとガノンの最終決戦!一作目にしてシリーズ最終章。

こんにちわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

今回、発掘した作品は、1986年にディスクシステムのローンチタイトルとして任天堂が発表したアクションRPGの傑作、『ゼルダの伝説(ディスクシステム版)』。ご存知の通り、今日までつづく長編シリーズとなったゼルダの伝説ですが、その中枢にあるのは「神々から与えられし英知の結晶トライフォース」と「力を求め闇に身を落とせし魔王ガノン」、「神託の巫女としての使命をもつゼルダ姫」、そして「勇気を力に変えられる剣士リンク」。これらは、時代を経て世代が変わっても、常に同じ役割を与えられ、無限につづくの輪廻の中で争い続ける宿命にある。

『神々のトライフォース』、『時のオカリナ』、『風のタクト』、『トワイライトプリンセス』、『夢を見る島』…。どのゼルダからファンになった者も、最後にいきつくのは初代ディスクシステム版『ゼルダの伝説』。なぜなら、この物語こそシリーズ一作目であり、すべての輪廻が解放される最終章であるからだ。

今回は、そんな『ゼルダの伝説』の魅力に迫ってみたい。

──遠い昔、世界がまだ混迷の時代

ハイラル地方にある小王国には、神秘の力を持つ“トライフォース”と呼ばれる黄金の三角形が、代々伝えられていた。

が、ある日、世界を闇と恐怖によって支配しようと企む大魔王ガノンが率いる魔の軍団がこの国にを強襲。“力”のトライフォースを奪い取ってしまう。邪悪な支配を恐れた小王国の姫ゼルダは、もう1枚残された”知恵”のトライフォースを8つの小片に分け、各地に隠すことに。と同時に最も信用のおける自分の乳母インパに、ガノンを倒してくれる勇気ある人物を探すよう命じ密かに脱出させる。これを知ったガノンは怒り、姫を捕らえてインパに追手を放った。

森を抜け山を越え、必死の逃走を続けたインパ。しかし、ついに力尽き、ガノンの手下たちに囲まれてしまう。絶体絶命!??????と、その時である。一人の少年が現れ、巧みに手下達を混乱させ、インパを救い出したのだった。

彼の名はリンク。旅の途中でこの事態に出くわした少年剣士。インパは彼に事の一部始終を話す。正義感に燃えるリンクは、姫の救出を決意。“力”のトライフォースを持つガノンに対抗するためには、“知恵”のトライフォースの小片を集め、完成させなくてはならない。さもなくば、ガノンの住む“デスマウンテン”に侵入することすらできないのだ。果たしてリンクはガノンを倒し、姫を救うことができるだろうか。それは君の腕にかかっている。

『ゼルダの伝説』は、「広大なハイラルの大地を駆け周り、ゼルダ姫が隠した8つに割られた知恵のトライフォースを集める」というのが大体のゲーム目的となる。ハイラルには、リンクを応援し力を授けてくれる者、リンクの勇気を試してくる者、リンクを敵とみなし襲い掛かってくる者など、多くの人と旅先で出会う。「ナニカ コウテクレヤ」?「マイドアリ」。その一つひとつは非情に淡白な演出しかされない。だがそこがいい。

だからこそ、プレイヤーはその淡白なやり取りの行間を己の想像力で膨らますことができ、“自分だけのゼルダの伝説”を描くことができるのだ。例えば、アイテムを購入する店も、プレイヤーによって覚えているルート、倒しやすい敵などによって「行きやすい店」が変わってくる。毎度、カギと爆弾を補充するために立ち寄る店。このガノンの眷属たる魔物が徘徊するハイラルにおいて、言葉を交わせる相手はリンクも店主も他にあまりいない。そのような状況下で、ゲーム画面に表示される会話だけで二人は別れるだろうか。いいや、もっと様々な会話がなされているはずだ。

え? 何、いい年したオッサンが妄想を膨らませているんだって?。まったく、何を言っているんだか。ディスクシステムのキャッチコピーを知らないのか? 「夢、いっぱいディスク」。まあ、妄想を膨らませろとはひと言も言っていないが、バカボンのパパ風に締めるならばこうだ。これでいいのだ。

「広大」という表現を使ったが、ハイラルの広さは横16画面×縦8画面。近年のゲームに慣れた方にとっては「そんなに広くないんじゃね?」と思われるかもしれない。しかし、そう判断するのは早計というものだ。ハイラルの大地にはさまざまな自然が広がっている。草原、森、川、湖、妖精の泉、岩場、崖、砂漠、海岸線、砂漠、墓場、戦士の像が立ち並ぶ遺跡、洞窟、そして死を呼ぶ魔の領域デスマウンテン。

しかし、地上フィールドの真骨頂は「探索」。このハイラルには、実にさまざまなモノが隠されているのだ。それは、リンクに命の器を授けてくれるパワースポットであったり、画されたアイテムショップだったり、早い段階から遠方にいけるワープゾーンだったり、リンクを支援してくれるガノンの裏切り者の隠れ家…なんてものまで存在する。

岩を押し、隠し階段を見抜き、敵を倒し、岩を爆破し、木々を焼く。さまざまな方法でこれらを見つけることによって、リンクの冒険は少しずつラクになっていく。隠し場所を知っている者ほど、ゲーム進行をスムーズに進めることが可能なのだ。つまり、フィールドはルピー(金)とハート(HP)を集めるだけの“戦場”でなく、すべて“遊び場”といえるだろう。

『ゼルダの伝説』は、非情に自由度の高いゲームだ。スタート地点からどこに進んでもいい。何をしても構わない。しかし、その行動の先には、「ここから先はアイテムがなければ、進むのに相当苦労する、もしくは全く進めない」というカベが現れる。そう、本作においてアイテムは重要な意味を持つ。

例えば「盾」。盾は正面からの敵の攻撃(岩?矢)を弾くことができる。一段階強い「マジカルシールド」になると魔法攻撃も弾くことが可能に。「ブーメラン」は遠方のアイテムを回収できる。弱い敵なら一撃で倒せる。また、トリッキーな動きをする敵にぶつければ一時的に動きを止められるので倒しやすくなる。このようなアイテムは店で買うこともできるが、重要なモノほどダンジョンの奥で手に入れるというカタチに。

ダンジョンは「LEVEL-1」~「LEVEL-8」まであるが、入り口さえ見つけられればどこからでも攻略は可能だ。しかし、数字が高いほど難易度は高く、登場する敵も強くなり、ダンジョン内の仕掛けも難しくなる…という寸法だ。そして、先に進めば進むほど、特定アイテムがなければ攻略できないというカベが待っている。

ある程度まではテクニックで解決できるが、本格的名クリアのためにはアイテム収集が欠かせない。このあたりの面白さはナムコの『ドルアーガの塔』に通ずるところがあるだろう。ただし、本作はあのゲームよりもアイテムを取得するのがカンタンだ。

リンクは、8つに分かれた知恵のトライフォースを集めるために、8つのダンジョンに挑戦しなければならない。このダンジョンは地上とは異なり、各フロアの敵を必ず駆逐し、一歩ずつトライフォースを求めて、フロアを奥に進んでいく…というスタイルになる。

敵を倒すことで開かれる扉、爆弾で破壊することで現れる通路、ブロックを押して明らかになる階段…など。ダンジョン内には仕掛けが満載だ。また、ダンジョンにあらわれる敵は倒し方もひと工夫が必要だったりする。

例えば、鎧騎士のタートナックは正面からの攻撃はすべて弾かれてしまうため、横か後ろから攻撃しなければならない。ライクライクは動きこそ緩慢だがつかまるとマジカルシールドを食べられてしまう。ポルスボイスは音が苦手なため笛を使って攻撃すべきなのだが、IIコンのマイクで大声を出すと簡単に全滅させられる…など。ダンジョン内での体力回復は敵が出すハートか妖精に限られてしまうため、ダメージを最小限に抑え、敵の特徴を読んで攻撃していく必要があるのだ。

ダンジョンの奥深くでは、巨大なトライフォースの守護者たちがリンクを待ち受けている。リンクが“知恵”のトライフォースにふさわしい相手かどうか試すような彼らには正面からの攻撃は通用しないと考えていいだろう。ヒントを思い出し、ここに至るまでの敵の倒し方を踏襲していけば、必ず道は拓けるはずだ。

『ゼルダの伝説』の面白さは、「探求」と「発見」だ。これらを自分の力だけで行なうことが正しいプレイの仕方だと私は考える。なぜなら、この作品は「リンクが知恵と勇気を試される物語」だからだ。攻略サイトでプレイすべきフローチャートを知ってプレイすることは、リンクに対する冒涜以外の何物でもないし、そのような者がファンを名乗るのはちゃんちゃら可笑しい話である。

道草を含めると20時間、ストレートにクリアを目指せば8~10時間でクリアできる。だからこそ、イチから自分の手でプレイするのもいいかなと思えるボリュームだ。本作をプレイしたことがないシリーズのファンの方は、ぜひプレイすることをオススメする。そして驚くはずだ。1986年製のゲームがちっとも古いと感じず、そして「懐かしいハイラルに戻ってきた」と感じられることを。それが『ゼルダの伝説』というシリーズの魅力であり、ゼルダの伝説を構成する要素は、すべて1986年製の第一作で完成されているということの何よりの証明なのだ。

すべては第一作目に回帰する─―。それは物語的なものだけでなく、ゲーム性にしても言える。そんな神秘的な輝きをもっているところもなんとも“ゼルダらしい”といえるのではないだろうか。

ゼルダの伝説 1

ゼルダの伝説 1販売元:任天堂

(1994-02-19)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

ファミコンミニ ゼルダの伝説1

ファミコンミニ ゼルダの伝説1販売元:任天堂

(2004-02-14)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D

ゼルダの伝説 時のオカリナ 3D販売元:任天堂

(2011-06-16)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

任天堂 サウンドヒストリーシリーズ「ゼルダ ザ ミュージック」

任天堂 サウンドヒストリーシリーズ「ゼルダ ザ ミュージック」アーティスト:ゲーム?ミュージック

販売元:サイトロン?デジタルコンテンツ

(2004-12-22)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

ps3 3.60 ダウングレードDSTTi 購入

cobra usbドングル

ゲーセンでならした俺たち惨劇部隊は、シリーズを追いかけてメガドライブへダイブしたが密かにセガハードを脱出し、地下へと潜った。しかし、いつまでもくすぶっている俺たちじゃあない。新作が北米で発売すると聞いたら、英語がしゃべれなくてもゲームを買う命知らず。不可能を可能にし、巨大なボスを粉砕する――それが、俺たち惨劇野郎Aチーム!

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士だ。

今回発掘した作品は、日本未発売のPS3?Xbox360版『SPLATTER HOUSE(北米ver)』だ。タイトルから見て分かるとおり、ナムコが1988年にアーケードゲームとしてリリースした『スプラッターハウス』シリーズの最新作であり、ストーリー的には第一作目をなぞったフル?リメイク作品である。

結論、こんなのスプラッターハウスじゃねぇ!

結論、こんなのスプラッターハウスじゃねぇ!

本作をプレイして感じるのは、初代をプレイしたときに感じる「スプラッターハウスらしさが微塵もない」ということだ。リックという主人公、ヘルマスク、残虐表現、異形の者たちが巣食う館…といったお馴染みのキャラクター、小道具、舞台が揃っているにも関わらず、「まったく別のゲームをしている」というくらい違和感がある。それはなぜだろうか?

結論、初代『スプラッターハウス』が持つ“スプラッターハウスらしさ”を作り出しているのは上記で並べたものではないからだ。それでは何が欠如しているのか。それは、80年代名作ホラー映画へのオマージュである。初代『スプラッターハウス』の魅力は、よく知るホラー映画の殺人鬼に似たが、よく知るホラー映画に出てくるような敵やさまざまな仕掛けを潜り抜け、よく知るホラー映画のようなストーリーを歩んでいく…ここに尽きるからだ。

本作は、『スプラッターハウス』を構成するギミックを並び替え、100%オリジナル作品として構成したからこそ、80年代名作ホラー映画へのオマージュの数々は消滅し、同時にゲームからも「らしさ」が消えた。しかし、これでいいのだ。なぜならば…

この作品の神髄は、同封されている旧3部作だ!

この作品の神髄は、同封されている旧3部作だ!

本作では、アーケード版『スプラッターハウス』、メガドライブ版『スプラッターハウス PART2』、メガドライブ版『スプラッターハウス PART3』を遊ぶことができる。これこそが、このゲームの本編と考えればいい。

『スプラッターハウス』の雰囲気を活かしたゲームは今の時代作れないのだ。今は、80年代と違って、著作権や肖像権に甘かった時代。だからこそ、名作ホラー映画のおいしいところをふんだんに取り入れた『スプラッターハウス』が作れたのだ。もはや絶対に手が届かない作風、本作は身をもってそれを証明し、旧3部作のポジションを不動のものへと昇華させた…とは言えないだろうか。

『スプラッターハウス』という作品は、それ自体がホラー映画のシリーズもののように作られ続けてきた。世間を騒がす鮮烈的なデビューを飾った一作目。スタッフが変わり、低予算の中で前作の良さをぶち壊した続編の『PART2』。舞台や作風を大胆に変えてシリーズ完結編を謳った『PART3』。そして本作は、20年の時を経て、最新のCG技術で甦ったリメイク版(だがマニアはこんなの認めないと怒る)。ほら、こう考えると、正統進化以外の何物でもないではないか。

そう考えると、この作品ならではの旨味が見えてくる

そう考えると、この作品ならではの旨味が見えてくる

本作は、初代『スプラッターハウス』のストーリーを踏襲しているものの、明らかに異なる点がいくつかある。その一つが、ウエスト博士が生きていること。旧作では、異世界から呼び出した者たちに殺されていた博士は、本作では異形のものたちを操り、自らの手でジェニファーをさらっている。

もう一つは、ヘルマスクが明らかにリックを騙しているという点。「一度ヘルマスクをかぶった以上、その命が尽きるまで二度と外れることはない。だが、死にかけていたお前に生命とジェニファーを救うチカラを与えてやったんだ。今はそのチカラを楽しめよ。クックック…」。といったことを平気で言ってのける。

ウエスト博士が送り込んでくる異形の兵士たちとの死闘、血と肉塊で紡がれるストーリー、その合間合間に交わされる臆病者であるリックと皮肉屋でありながらも的確なアドバイスをくれるヘルマスク…。それは、私たちの知っている『スプラッターハウス』ではないものの、なかなかいい雰囲気なので“有り”なのである。

“スプラッター”を意識した新?ゲームシステムに注目せよ!

“スプラッター”を意識した新?ゲームシステムに注目せよ!

このゲームには、「スプラッターキル」というシステムがある。これはある程度ダメージを与えて赤く点滅している敵に対して行なえる特殊攻撃。発動させるとQTE(Quick Time Event)となり、表示されたコマンドを一定時間以内に入力すると、スバッと頭を引き抜いたり、スボッと両腕を引き抜いたり、キャメルクラッチみたいに胴体をへし折ったり…。血と臓物と肉塊が飛び散るステキな傷(ショウ)タイムのはじまりです。

さて、このゲーム。このスプラッターキルを多用すればするほどゲームの進行がラクになるという仕様。というのも、ヘルマスクは血の生贄を常に欲しており、画面上に飛び散った血は片っ端からヘルマスクが吸い取っていく。まさに『石仮面』。そして、捧げた血の恩恵として、体力ゲージや必殺技を使用するためのネクロメーターが回復し、さらにステージクリア後にはBLOODボーナスとして新しいスキルを覚えることができるのだ。

本作の敵はリックを本気の殺す気で襲いかかってくるので、油断していると瞬殺されてしまう。だからこそ、パンチ連打、タックル攻撃、スライディングといったスキルを序盤から多く修得することは、生存率向上のためにはかかせない。

殺(や)られる前に殺(や)れ。血のシャワーを浴びさせろ。

本作はそういうゲームなのである。

オッパイGOOD。リスニングGOOD。ロード時間BUD。

オッパイGOOD。リスニングGOOD。ロード時間BUD。

スプラッターハウスと化したウエスト邸で異形の者たちの殺戮に明け暮れるリックにとって、人としての心を唯一取り戻す方法。それが、エログラビア探しである。ネタではなく、マジで実装されているから困る。ゲーム中に出てくるオブシェを破壊すると回収できるそれは、恋人ジェニファーにリックがいろいろコスプレさせて撮影したセクシーグラビア。乳首も、アンダーヘアも、隠そうとしないとはさすが自由の国アメリカ。だが気をつけるのがいい。鼻血もヘルマスクは吸い取ってしまうのだぜ?

本作は、日本未発売ということもあって全編英語表記。セリフもすべて英語だ。「俺の学力で大丈夫か?」と思われるかもしれないが、それに対しては「大丈夫だ、問題ない」である。あの石川遼も「ずっと聞き続けることで分かってきた」とスピードラーニングのCMで言っていた。私の先輩は『超時空要塞マクロス 愛?おぼえていますか』をみつづけたことでゼントラーディ語を覚えたというし、知り合いにはナメック語をマスターとしたという者もいる。本当にスプラッターハウスが好きならば、できる。かくいう私も、なんとなく分かる。

このゲーム最大の欠点は、ゲームオーバーからコンティニューにかかる謎のロード時間(約1分)だ。かつて『東京ナンパストリート』のカセットテープローディング15分に耐えた私でも発狂しそうになる。だが、考えようによってはたかが1分だ。それに、死ななければいいだけなので、実は大した問題ではないのかもしれない。

今の時代に、『スプラッターハウス』が甦ったというだけでも価値にある作品である。80年代のナムコ黄金時代を生きてきた方なら、「ちくしょう、ろくなゲーム作らねぇ」と蔑むのではなく、「こんなスプラッターハウスも有りだな」という温かい目で楽しんでほしい。先入観がなければ、悪いゲームでは決してない。

r4 本物 通販EZ flash 購入

- 共通テーマ:未来に伝えたいレトロゲーム テーマに参加中!

金曜日だし、スプラッターハウスについてでも語ろうか。

ゲーセンでならした俺たち惨劇部隊は、シリーズを追いかけてメガドライブへダイブしたが密かにセガハードを脱出し、地下へと潜った。しかし、いつまでもくすぶっている俺たちじゃあない。新作が北米で発売すると聞いたら、英語がしゃべれなくてもゲームを買う命知らず。不可能を可能にし、巨大なボスを粉砕する――それが、俺たち惨劇野郎Aチーム!

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士だ。

今回発掘した作品は、日本未発売のPS3?Xbox360版『SPLATTER HOUSE(北米ver)』だ。タイトルから見て分かるとおり、ナムコが1988年にアーケードゲームとしてリリースした『スプラッターハウス』シリーズの最新作であり、ストーリー的には第一作目をなぞったフル?リメイク作品である。

本作をプレイして感じるのは、初代をプレイしたときに感じる「スプラッターハウスらしさが微塵もない」ということだ。リックという主人公、ヘルマスク、残虐表現、異形の者たちが巣食う館…といったお馴染みのキャラクター、小道具、舞台が揃っているにも関わらず、「まったく別のゲームをしている」というくらい違和感がある。それはなぜだろうか?

結論、初代『スプラッターハウス』が持つ“スプラッターハウスらしさ”を作り出しているのは上記で並べたものではないからだ。それでは何が欠如しているのか。それは、80年代名作ホラー映画へのオマージュである。初代『スプラッターハウス』の魅力は、よく知るホラー映画の殺人鬼に似たが、よく知るホラー映画に出てくるような敵やさまざまな仕掛けを潜り抜け、よく知るホラー映画のようなストーリーを歩んでいく…ここに尽きるからだ。

本作は、『スプラッターハウス』を構成するギミックを並び替え、100%オリジナル作品として構成したからこそ、80年代名作ホラー映画へのオマージュの数々は消滅し、同時にゲームからも「らしさ」が消えた。しかし、これでいいのだ。なぜならば…

本作では、アーケード版『スプラッターハウス』、メガドライブ版『スプラッターハウス PART2』、メガドライブ版『スプラッターハウス PART3』を遊ぶことができる。これこそが、このゲームの本編と考えればいい。

『スプラッターハウス』の雰囲気を活かしたゲームは今の時代作れないのだ。今は、80年代と違って、著作権や肖像権に甘かった時代。だからこそ、名作ホラー映画のおいしいところをふんだんに取り入れた『スプラッターハウス』が作れたのだ。もはや絶対に手が届かない作風、本作は身をもってそれを証明し、旧3部作のポジションを不動のものへと昇華させた…とは言えないだろうか。

『スプラッターハウス』という作品は、それ自体がホラー映画のシリーズもののように作られ続けてきた。世間を騒がす鮮烈的なデビューを飾った一作目。スタッフが変わり、低予算の中で前作の良さをぶち壊した続編の『PART2』。舞台や作風を大胆に変えてシリーズ完結編を謳った『PART3』。そして本作は、20年の時を経て、最新のCG技術で甦ったリメイク版(だがマニアはこんなの認めないと怒る)。ほら、こう考えると、正統進化以外の何物でもないではないか。

本作は、初代『スプラッターハウス』のストーリーを踏襲しているものの、明らかに異なる点がいくつかある。その一つが、ウエスト博士が生きていること。旧作では、異世界から呼び出した者たちに殺されていた博士は、本作では異形のものたちを操り、自らの手でジェニファーをさらっている。

もう一つは、ヘルマスクが明らかにリックを騙しているという点。「一度ヘルマスクをかぶった以上、その命が尽きるまで二度と外れることはない。だが、死にかけていたお前に生命とジェニファーを救うチカラを与えてやったんだ。今はそのチカラを楽しめよ。クックック…」。といったことを平気で言ってのける。

ウエスト博士が送り込んでくる異形の兵士たちとの死闘、血と肉塊で紡がれるストーリー、その合間合間に交わされる臆病者であるリックと皮肉屋でありながらも的確なアドバイスをくれるヘルマスク…。それは、私たちの知っている『スプラッターハウス』ではないものの、なかなかいい雰囲気なので“有り”なのである。

このゲームには、「スプラッターキル」というシステムがある。これはある程度ダメージを与えて赤く点滅している敵に対して行なえる特殊攻撃。発動させるとQTE(Quick Time Event)となり、表示されたコマンドを一定時間以内に入力すると、スバッと頭を引き抜いたり、スボッと両腕を引き抜いたり、キャメルクラッチみたいに胴体をへし折ったり…。血と臓物と肉塊が飛び散るステキな傷(ショウ)タイムのはじまりです。

さて、このゲーム。このスプラッターキルを多用すればするほどゲームの進行がラクになるという仕様。というのも、ヘルマスクは血の生贄を常に欲しており、画面上に飛び散った血は片っ端からヘルマスクが吸い取っていく。まさに『石仮面』。そして、捧げた血の恩恵として、体力ゲージや必殺技を使用するためのネクロメーターが回復し、さらにステージクリア後にはBLOODボーナスとして新しいスキルを覚えることができるのだ。

本作の敵はリックを本気の殺す気で襲いかかってくるので、油断していると瞬殺されてしまう。だからこそ、パンチ連打、タックル攻撃、スライディングといったスキルを序盤から多く修得することは、生存率向上のためにはかかせない。

殺(や)られる前に殺(や)れ。血のシャワーを浴びさせろ。

本作はそういうゲームなのである。

スプラッターハウスと化したウエスト邸で異形の者たちの殺戮に明け暮れるリックにとって、人としての心を唯一取り戻す方法。それが、エログラビア探しである。ネタではなく、マジで実装されているから困る。ゲーム中に出てくるオブシェを破壊すると回収できるそれは、恋人ジェニファーにリックがいろいろコスプレさせて撮影したセクシーグラビア。乳首も、アンダーヘアも、隠そうとしないとはさすが自由の国アメリカ。だが気をつけるのがいい。鼻血もヘルマスクは吸い取ってしまうのだぜ?

本作は、日本未発売ということもあって全編英語表記。セリフもすべて英語だ。「俺の学力で大丈夫か?」と思われるかもしれないが、それに対しては「大丈夫だ、問題ない」である。あの石川遼も「ずっと聞き続けることで分かってきた」とスピードラーニングのCMで言っていた。私の先輩は『超時空要塞マクロス 愛?おぼえていますか』をみつづけたことでゼントラーディ語を覚えたというし、知り合いにはナメック語をマスターとしたという者もいる。本当にスプラッターハウスが好きならば、できる。かくいう私も、なんとなく分かる。

このゲーム最大の欠点は、ゲームオーバーからコンティニューにかかる謎のロード時間(約1分)だ。かつて『東京ナンパストリート』のカセットテープローディング15分に耐えた私でも発狂しそうになる。だが、考えようによってはたかが1分だ。それに、死ななければいいだけなので、実は大した問題ではないのかもしれない。

今の時代に、『スプラッターハウス』が甦ったというだけでも価値にある作品である。80年代のナムコ黄金時代を生きてきた方なら、「ちくしょう、ろくなゲーム作らねぇ」と蔑むのではなく、「こんなスプラッターハウスも有りだな」という温かい目で楽しんでほしい。先入観がなければ、悪いゲームでは決してない。

r4 本物 通販EZ flash 購入