[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)

- 共通テーマ:悪魔城ドラキュラシリーズ テーマに参加中!

20世紀、もっとも輝いたドラキュラが「ここ」にある。

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

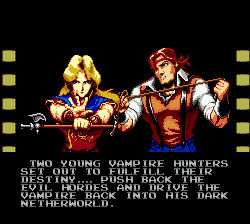

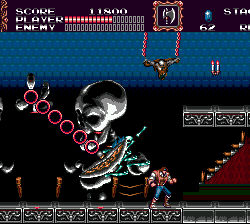

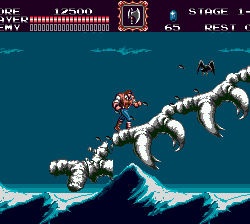

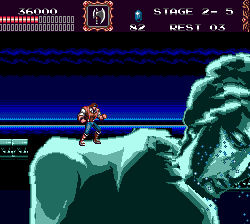

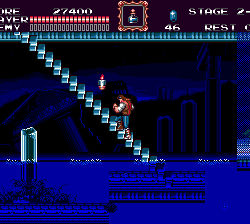

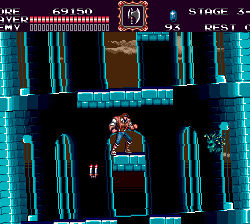

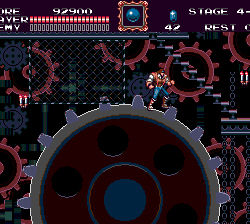

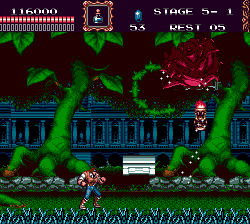

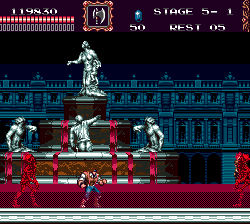

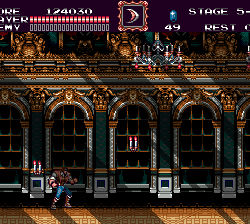

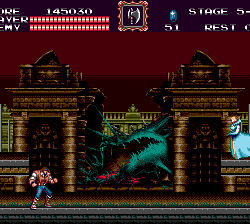

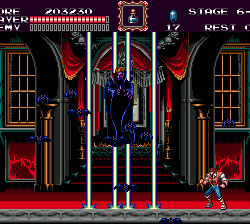

今回、発掘した作品は、コナミより1994年に発売されたメガドライブ用ソフト、悪魔城ドラキュラシリーズのひとつ、 『バンパイアキラー』 。タイトルに「ドラキュラ」の名を冠せず、また主人公もベルモンド一族ではない異端といえるこの作品ですが、舞台は1917年、20世紀に入ってからのドラキュラ復活を描いた物語であり、ドラキュラシリーズを語る上では外せない重要なピースのひとつ。

今回の講義では、今なお、燦然と輝くこのメガドライブの傑作の魅力について論じてみたいと思います。

本作は、1992年頃よりコナミ内部で進められ始めた悪魔城ドラキュラのブランド復権プロジェクトのひとつとして生まれた作品です。兄弟といえるのは、『X68000版 悪魔城ドラキュラ』、『PCエンジン版 悪魔城ドラキュラX 血の輪廻』といった作品たち。これらがいかに優れた作品であるかはあらためて語るまでもありません。そして、『バンパイアキラー』自身も肩を並べて遜色のない“傑作”でした。

ユーザーから支持されなければ続編は生まれない。支持を得ている作品には、されているだけの理由(面白さ)があるのです。歴史に「もし?」を問うのは無意味なことですが、1993年-1994年にかけて、これらの傑作ドラキュラがリリースされていなかったとしたら…。ひとつでも駄作が生まれていたとしたら…。X68000マイスター、PCエンジニア、メガドライバーと各方面に 「悪魔城ドラキュラの魅力が今なお健在であること」 を印象付けられなかっただろうし、後のシリーズは生まれなかったでしょう。

さて。

そんな『バンパイアキラー』にはもうひとつの顔があります。それは、中古市場におけるプレミアソフトであるということ。私がこの作品と出会った1995年時では、中古の販売価格は2980円。しかし、現在では取扱説明書?パッケージ付きの完品で販売価格12000円以上ということに。

なぜ、そんなことになっているのか。理由のひとつは、「その後、他機種に移植されていないこと」 。X68000版はPS版『悪魔城年代記』へ。『血の輪廻』もPSP版『Xクロニクル』やバーチャルコンソールに移植されていますが、2012年1月現在、『バンパイアキラー』が遊べるのはメガドライブだけ…なのです。

悪魔城年代記 悪魔城ドラキュラ(PS1)

悪魔城年代記 悪魔城ドラキュラ(PS1) 悪魔城ドラキュラ Xクロニクル(PSP)

悪魔城ドラキュラ Xクロニクル(PSP)二つ目の理由は、 「そもそも出荷本数が少なかったこと」 。発売された1994年はセガサターンが発売された年でもあり、メガドライブ末期。そもそもメガドライブ市場は日本国内では広くないものだったため、販売本数自体が他ハードに比べて少なかったのです。そして最後の理由。それは、 「購入したファンがなかなか手放さないということ」 。中古市場にそもそも商品が回らないのです。

これらの事実から、『バンパイアキラー』の魅力がうかがえるのではないでしょうか。さて次の項目からは、本作の「燃えポイント」について語っていきます。

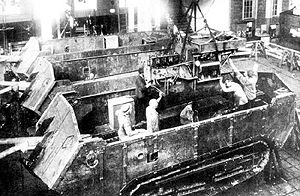

本作の舞台となる時代は1917年、第一次世界大戦直下のヨーロッパ。戦場では、複葉機や戦車が実戦投入され、戦闘規模は拡大、費用はケタが変わり、一般人への被害も拡大することに。さらに、当時の世界情勢は非常に緊迫しており、各国各部署における戦争への機運の高まりが連鎖発動することになり、その炎はまたたく間に全世界へと広がっていった、そんな時代です。

歴史上のどんな戦争よりも、多くの人が死んだといわれています。そして、ドラキュラは復活の生贄の魂が多ければ多いほど力を持って復活する。そう。ゲーム内設定において、サラエボで放たれた一発の銃弾から大戦勃発にいたるすべてが、吸血鬼エリザベート?バートリーによるドラキュラ復活計画だったのです。

これによって、ドラキュラが得た魔力は過去最大のものに。トランシルバニアだけでなく、ヨーロッパ全土を魔界化させることとなりました。ルーマニア、ギリシア、イタリア、フランス、ドイツ、イギリス…、すべてがドラキュラの手中に納まるという災厄は、ラルフ?C?ベルモンドの『悪魔城伝説』を超える最大規模!これに燃えないわけにはいきません!

キャラクターに、燃えろ!

キャラクターに、燃えろ!本作の主人公は二人います。聖鞭バンパイアキラーを使う“力”の戦士、ジョニー?モリス。魔槍アルカードスピアを使う“技”の戦士、エリック?リカード。着目したいのは、二人のあやつる武器が、「聖」と「魔」で相反するものであることです。

特に、 「魔」の力を使うエリック?リカード に関して、我々は興味を抱かざるを得ません。理由は、武器に刻まれた「アルカード」の名。アルカードは『月下の夜想曲』をプレイした方なら分かると思うのですが、自らの出自により見ず知らずの人間と進んで接触しようという性格ではない。にもかかわらず、なぜ、自分の力の一部を宿したスピアを人間の戦士に預けたのか。そんなエリック?リカードとは何者なのか。

残念ながら、本作でも、その後のストーリーでも明確な説明はされていません。しかし、私たちは知っています。『月下の夜想曲』のエンディングで旅立つアルカードを追って行ったひとりの少女のことを。そして、エリックのジャンプといった体術の一つひとつがアルカードのものとそっくりであること。そして、後の『ギャラリー?オブ?ラビリンス』においてその血筋が魔術?バンパイアに対して特殊な耐性があること。以上のことから、エリック?リカード=ハーフバンパイア説も考慮できる…というのは飛躍しすぎでしょうか。

『ジャッジメント』においても、アイオーンによって時の狭間に召喚された面々にエリックがいるように、何かしら重要な使命を帯びているキャラクターなのは間違いありません。

ともあれ、「聖」と「魔」、「力」と「技」、あらゆる面で正反対のジョニーとエリックは親友同士であり、共に背中を預けるほど信頼しあっているという設定。これに燃えないわけには参りません!

『バンパイアキラー』の素晴らしい点のひとつに、各ステージに用意されたステージギミックがあります。『血のロンド』のようなドラマ性を全面に押し出したものではありませんが、ドラキュラの魔力によって各国の異界化した様子を描く背景グラフィック、オブジェ、モンスターの数々は、ドット芸術といえるもの。

また、後に注目を集めることになる新人?山根ミチルさんの楽曲の数々も、ゲームを盛り上げます。『月下の夜想曲』に受け継がれる山根サウンドの原点には、ここにあるといえるでしょう。

伝説に、燃えろ!

伝説に、燃えろ!さて。この『バンパイアキラー』ですが、実は当初はドラキュラシリーズとは数えられていませんでした。「悪魔城ドラキュラの流れを組むまったく新しいホラーアクションシリーズ」として紹介されていたのです。「主人公はベルモンド一族」、「舞台はドラキュラ城」、「ハートを消費して使うサブウェポン」といった数々のシリーズの伝統を破り、まったく新しいアクションゲームに目指した本作。それだけに、挑戦的かつ活気的なアイデアが数多く採用され、結果としてゲームとしてのクオリティを上げることに成功しました。

ゆえに、後にIGAブロデューサーによるシリーズ再編の際に、本作は正統悪魔城ドラキュラシリーズの系譜に加えられること となり、リヒター?ベルモンドの敗北、モリス家へのバンパイアキラーの譲渡、対魔結社の台頭、ベルモンド一族の失踪といった、シリーズの新たな展開をつくる “起爆剤” になったのです。これは、何よりも原作を愛した『X68000版 悪魔城ドラキュラ』、正統続編を目指した『PCエンジン版 悪魔城ドラキュラX 血の輪廻』にできることではなく、シリーズからの脱却を図った野心作であった『バンパイアキラー』にしかできないこと でした。

第一次世界大戦は、その戦いの中で各国で民衆による革命が生じ、王政による旧体制を崩壊させることとなりました。そして本作。古くからつづく王制政治の象徴である魔王ドラキュラを倒したのは、教会でも、伝統のベルモンド一族でもなく、名もない民衆の戦士ふたり。奇しくもそれは、ベルモンド一族以外の者が打倒ドラキュラに立ち上がる、新たなシリーズの黎明を示しているかのようです。

物語は、『ギャラリー?オブ?ラビリンス』へ!

物語は、『ギャラリー?オブ?ラビリンス』へ!歴史の証人である私たちは、バンパイアハンターとドラキュラの戦いの歴史の次の一ページを知っています。次なる物語は、第二次世界大戦下のヨーロッパを舞台とするNDS版『悪魔城ドラキュラ ギャラリー?オブ?ラビリンス』。空前の規模で襲いかかるドラキュラの脅威から世界を守ったジョニーとエリック。しかし、その代償は大きく、二人はその後決して幸せな人生を歩んでいなかった…という驚愕の事実が発覚します。

そんな新時代のドラキュラシリーズの代表作でもある『ギャラリー?オブ?ラビリンス』を味わいつくすためにも、『バンパイアキラー』は押さえておきたい一品。中古でも価格は12000円以上もしてしまいますが、この記事を書くために新たな買い直すこととなりました。

奥さんに知られると超絶ヤベェのですが、案ずることはありません。1プレイ100円と考えれば120回プレイすることで元が取れる計算になります。すでにプレイ回数は70回を超えており、おそらくこの先も飽きることはない。そう確信している私がいるのです。

EZ flash 購入3dsttの使い方

課金体系次第では、サブタイトルは「貢がされし者たち」だな。

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士だ。

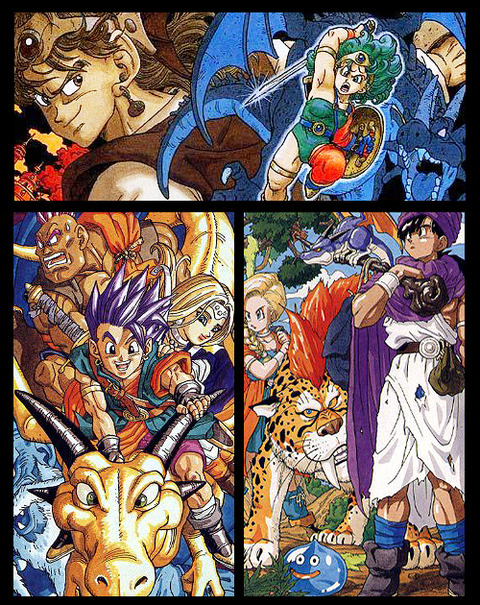

プライベートの仕事がハンパないほど忙しくてなかなかレトロゲームの発掘&ブログへの記事がままならなかった今日この頃、ついに『ドラゴンクエストX』の内容が明かされていた。私は仕事で徹夜させられていたため、その事実を知るのにタイムラグがあったのだが、オンライン化にいたってはネットでは悪い評判が立っているようだ。そこで私はこう思ったのだ。

馬鹿め。

これだからゲームを分かっていない奴との対話は疲れるのだ。ドラゴンクエストのオンライン化など、過去のシリーズの進化を見れば、定められた宿命以外の何物でもない。レトロゲームをこよなく愛する杏野はるな嬢がまた不適切な発言をこいたようだが、あれは見当違いな気がする。

すべては、ドラゴンクエストIVからはじまっていた

以前、『ドラゴンクエストI』のときに話したことだが、ドラクエにおけるロト三部作はファミコンユーザーにウィザードリィのようなパーティ制RPGの面白さを伝えるための作品であった。『ドラゴンクエストIII』でその役目を終えたシリーズだったが、すでにその時には社会現象を巻き起こすまでのビッグタイトルになっており、巨大なビジネスの中心となってしまい、日本コンシューマRPGのリーダーという使命をも背負ってしまっていたドラゴンクエスト。堀井雄二氏は、海外RPGの模倣&オマージュだったこれまでと違い、国産RPGのオリジナルのカタチとして「仲間」をキーワードに据えた。そして発売されたのが『ドラゴンクエストIV』である。

「ドラクエIV」と「仲間」と聞くと8人の大所帯パーティをイメージするかもしれないが、私が言いたいのはこの作品で初めて搭載された人口知能AIである。ドラクエIVは自分で行動を指定できるのは主人公の勇者だけで、後の仲間はAIで勝手に行動を取る。作戦によって思考の傾向は決められるものの、詳細動作はAI次第。このシステムを「使いにくい」と非難する者は何も分かっちゃいない。この使いにくさ、思い通りのならないことこそが、ポイントなのである。

パーティのキャラクターを自分で思い通りに動かせる「ユニット」ではなく、「思い通りに動かない人格のある他人」と認識させることで、プレイヤー自身とは違う“仲間”を演出する仕掛けがAIだったのだ。この試みは半分成功し、半分は失敗したと思っている。AIによる行動の傾向は導かれし者たちのキャラクター性(性格)を想像させ、同作のキャラクター人気がシリーズ内でも高いのはこのためである。。しかし、使いにくさによる効率の悪い戦闘はプレイヤーにストレスを感じさせてしまった。

この仮説の裏付けは、『ドラクエIII』がシリーズ随一の人気を誇ろうとも、同様のキャラクターメイキングのできるパーティ制RPGはずっと『ドラクエXI』まで作られなかったこと。ここには信念があったと考えるほうが自然だ。

「仲間」を意識しつづけたドラゴンクエストシリーズ

『ドラゴンクエストV』では、主人公の人生にスポットを当てることによって、情報量の少ない仲間たちとの「別人化」を図ろうとしていた。『ドラゴンクエストVI』は、逆に仲間たち全員に背負うべき人生の苦悩?ストーリーを与えることで人格形成(キャラクター描写)を試みている。『ドラゴンクエストVII』にいたっては、どんなところでも仲間と会話ができるようになった。戦闘中にも「はなす」コマンドが搭載され、プレイヤーとは別の“助けてくれる心強い存在”と感じてもらう工夫がされている。自分から勝手にパーティを抜けるキャラクターを登場させるなど、とても意欲的だ。『ドラゴンクエストVIII』ではグラフィックによる圧倒的な存在感というアプローチと見るべきだろう。

そして、『ドラゴンクエストIX』。ついにWi-Fi通信によって、パーティに加える仲間を別のプレイヤーが操作するというところまでシリーズは行き着く。そう、パーティの仲間はすべて自分の言うことを100%聞く駒ではない。積極的に意志の疎通を図ろうとしなければ連携もできない別のプレイヤー。だからこそ、ただの戦闘においても、協力する楽しみが生まれる。「仲間」の存在を突き詰めれば、ゲームの仕様はオンラインになるのは当然の成り行きなのだ。

MMO-RPGだが、おそらくドラクエXIに近いゲームデザイン

多くの人が『FFXI』や『FFXIV』のようなカタチを想像しているかもしれないが、おそらく『ドラゴンクエストXI』のシステムの強化版で、グラフィックやキャラクターの等身が『ドラゴンクエストVIII』という感じになるだろう。極端に、入れ込まなければならないゲームではなく、短時間でも楽しい、すぐにやめられるといった自由度の高い、ライトユーザー向けのMMO-RPGになるはずだ。プレイ感覚は『ドラクエXI』みたいなものだろう。

もちろん、それだけでは面白みがないので、巨大モンスター?ブオーン討伐といった大規模ミッションとか、特定の日にしか採取できないあまつゆの糸とか、期間限定の宝の地図による隠しダンジョンとか、そういう新しい取り組みはあるかもしれない。個人的には、ふたたび『ドラゴンクエストII』や『ドラゴンクエストVI』のような“探求”が楽しめる作品を期待している。

ドラゴンクエスト25周年記念 ファミコン&スーパーファミコン ドラゴンクエストI?II?III(復刻版攻略本「ファミコン神拳」(書籍全130ページ)他同梱) 初回生産特典 実物大! ちいさなメダル同梱

ドラゴンクエスト25周年記念 ファミコン&スーパーファミコン ドラゴンクエストI?II?III(復刻版攻略本「ファミコン神拳」(書籍全130ページ)他同梱) 初回生産特典 実物大! ちいさなメダル同梱販売元:スクウェア?エニックス

(2011-09-15)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

ドラゴンクエスト25周年記念 ファミコン&スーパーファミコン ドラゴンクエストI?II?III 公式ガイドブック (SE-MOOK)

ドラゴンクエスト25周年記念 ファミコン&スーパーファミコン ドラゴンクエストI?II?III 公式ガイドブック (SE-MOOK)販売元:スクウェア?エニックス

(2011-09-15)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

ドラゴンクエスト 25周年記念BOOK (Vジャンプブックス)

ドラゴンクエスト 25周年記念BOOK (Vジャンプブックス)著者:Vジャンプ編集部

販売元:集英社

(2011-09-15)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

vi10ace 3ds plus

サイコで、ホラーで、アダルティックで、ロジカルな、男×女のゲーム。

こんにちわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

今回、発掘した作品は、2011年にアトラスがPS3?Xbox360でリリースした『キャサリン』だ。あのペルソナチームが放つHD機初の作品は、実にアトラスらしい、それでいて他に類を見ないとてもアダルトテイストな仕上がりの作品となっている。

男がロマンティストであることが、罪。

システムエンジニアのヴィンセントは、そこそこ幸せな日々を送っていた。同窓会で知り合い、付き合い続けている恋人のキャサリン。行きつけのバーで酒を飲みながら本音を言い合える友人たち。特別、幸せなことはない。だが、不幸でもない。そんなこれまでと同じような毎日がつづけばいい。漠然と、そう思っていた。

「私たち、付き合ってどれくらいになるっけ?」

「最近、親がうるさいんだよね…」

恋人のキャサリンとの会話の中に、“結婚”というキーワードが見え隠れする。お互いにいい歳なんだし、そういう選択も当然といえば当然だろう。しかし、ヴィンセントは結論を後ろ延ばしにする。ここで決めてしまっていいのか?決めなければならないのか?そんな優柔不断な様子もキャサリンの機嫌を損ねる一因となっていく。

「ちょっとここ。相席でもいいですかー?」。バー“迷える子羊”で酒をあおっているヴィンセントの前に現れた可憐な女性。少女のようなあどけなさを装っているが、自分の身体の魅力を知っており、その使いかたもよく分かっている小悪魔。重なり合うのは点と点、そして広がる辺と辺。その夜、二人は体を重ねてしまう。

その夜からヴィンセントは奇妙な夢を見るようになる。自分が羊となって塔をひたすら登っていく…という夢だ。塔の名は“断罪の塔”。しかもその塔には、人を殺すための仕掛け、追いかけてくる者などがおり、塔の中で死ぬということは現実世界での死を意味しているという。

夢か、現か、はたまた呪いか。「結婚」、「浮気」、「父親になる」、「独身を謳歌する」、「仕事を辞める」、「生きる」、「死ぬ」…。ヴィンセントは人生最大の選択を迫られる─―!

アダルティックな雰囲気に酔いしれるのが、正しいスタイル

『キャサリン』は「雰囲気を愉しむゲーム」だ。これは、女性を口説くとき、バーでひと息つくとき、プライベートでシガレットを愉しむとき…すべてに通じることであるが、創りだされたムードを打ち壊すことほど野暮なことはない。本作にいたって個人的には、[アドベンチャーパート]、[パズルパート]という区分やゲームジャンルへの言及も無粋でしかないと思っている。20代後半、人生に岐路に立つ男の、嬉しいような、厄介なようなハプニング、そして生死をかけた生きることへの葛藤をテーマにしたゲーム、それでいいではないかと思う。

『キャサリン』は、ストーリーを楽しむためのゲームではない。そもそもそういう目的であるならば、このゲームデザインにすること自体がおかしい。これは投げかけである。プレイヤーに対する「あなたならこんな時どうする?」という問いかけだ。その観点からすると、この作品のメインターゲットが、主人公のヴィンセントと同年代である20代後半のゲーマーであると推測される。

私のように結婚し家庭を築いている者、独身生活を楽しんでいる者、結婚願望はあるもののチャンスのない者、魔法使いとしての修行で大詰めを迎えている者、さまざまな方がいるのではないか。誰もが通り、誰もの共感を呼ぶこの葛藤はアドベンチャーやRPGで表現するのは不可能だろう。

事前に修羅場における話の持って行きかたを考えるロジカルな思考、実行に伴われる行動力、最初のシナリオ通りにいかなくなったときの出たとこ勝負、そんな男の生きかた(生き様)を?断罪の塔?はよく示している気がする。『キャサリン』とはそんなゲームなのだ。

こういうテーマの作品が出ることは素晴らしい!

個人的に、こういうテーマを扱った作品が世の中に出ることは大歓迎だ。というのも、近年の日本のゲームに共通していることは「ゲームであることにこだわりすぎている」点にあるからだ。もちろん、それはそれで大切な考えではあるのだが、その手の分野は任天堂に任せておけばいい。もっと、さまざまなテーマやメッセージをメーカーは発信すべきなのだ。エッジのある作品は商業的にはリスクを伴う。しかし、リスクを回避するために同じようなゲームばかり乱造した18禁ゲーム市場を見よ。すでに袋小路に迷い込んでいるではないか。

『キャサリン』のエロスは、テーマ性のある作品において商業的リスクを回避するという戦略にすぎない。エロいものは売れるのである。しかし、それを商業主義と非難するのは間違いだ。いかに崇高な志をもってゲームを作っても売れなければ努力は水泡と帰す。採算を取るために、取れる手段をすべて講じるのはビジネスでは常識だ。

「なんでゲームにおいても、結婚とか、子どもの認知とか、そういうことを言われなくちゃいけないんだ」。そのようなユーザーの声を反映したのが、何人の女の子と膣内射精をくり返しても子どもが出来ない18禁美少女ゲームであるとするならば、『キャサリン』はその対極に位置するゲーム。

『キャサリン』という作品の功績は、すでに閉塞感のあるHDゲーム市場において未開拓なテーマで作品を作っても商業として成り立つ、ということを実証したことといえるだろう。

キャサリン 特典 サントラCD付き

キャサリン 特典 サントラCD付き販売元:アトラス

(2011-02-17)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

キャサリン

キャサリン販売元:アトラス

(2011-02-17)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

キャサリン オフィシャル ガイドブック DVD+ (アトラスファミ通)

キャサリン オフィシャル ガイドブック DVD+ (アトラスファミ通)著者:ファミ通書籍編集部

販売元:エンターブレイン

(2011-03-31)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

キャサリン 公式ビジュアル&シナリオコレクション ♀VENUS☆MODE♂

販売元:アスキー?メディアワークス

(2011-08-10)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

キャサリン オリジナル?サウンドトラック

キャサリン オリジナル?サウンドトラックアーティスト:ゲーム?ミュージック

販売元:アニプレックス

(2011-02-23)

販売元:Amazon.co.jp

クチコミを見る

dstti advR4 購入

- 共通テーマ:未来に伝えたいレトロゲーム テーマに参加中!

これが いきもの の サガだ!

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

私はストーリー重視のRPGがキライである。ゲームにはゲームの身の丈にあったストーリーがちょうどいい。だが、それは間違いだった。私はとんでもないメッセージ性の強い「傑作」の存在を不覚にも見過ごしていた。今回、記事を書くにあたって10時間ほどプレイしてみて気がついた。それが、今回発掘したスクウェアのRPG『魔界塔士Sa?Ga』である。

ゲームボーイ専用として“生”を受けた宿命

『魔界塔士Sa?Ga』は、スクウェアのゲームボーイ参入第一弾作品。一度に出せる色は4色だけ、一画面に表示できる文字数も少なく、かつ容量も少ない。広大な世界を冒険することがRPGの代名詞だった時代、「ゲームボーイでどこまでやれるか?」という点で注目を集めていた。それに対し、スクウェアが出した解答は明快。広大なマップデータを入れられないなら、小さなマップ世界を複数出す。こうして、世界の中心に建つ?魔界塔?を軸に、階層世界で構築される独特の世界観が生まれた。ちなみに、この階層世界という設定は、実はサガのテーマと密接に関連した“仕掛け”となっている。

他にも、性能と成長の仕方がまったく異なるキャラクター(人間、エスパー、モンスター)によるパーティ編成、そこから生じるさまざまな攻略手法といった複数回プレイを前提にしたゲームデザイン。武器に回数制限を設けることで発生するリミット感、従来の中世世界RPGをあざ笑うかのような武器の数々(波動砲、核弾頭、サブマシンガン、飛び膝蹴りなど)。主人公キャラやモンスターのグラフィックを街の住民に使いまわすなど、ハード性能の限界を感じさせながらも、さまざまなエッジの利いた取り組みでプレーヤーを飽きさせない。あらゆる意味でエポックメイキングな作品ではあるが、そのへんに関しては割愛させていただく。今回はストーリーにしぼって講義を進めていこう。

これが、魔界塔士Sa?Gaの世界だ!

世界の真ん中に建つ?塔?は楽園へと通じているという。

はるかな楽園を夢見て、

多くの者たちが塔の秘密へ挑んでいった。

だが、彼らの運命を知るものはいない。

そして今、また、ひとり――。

◆ 魔界塔01階 大陸世界

魔界塔スタート地点といえる世界は、剣の王、盾の王、鎧の王の三人がその覇権をめぐって争いをつづける群雄割拠の時代。英雄の街の中心に建つ?英雄の像?に、それぞれの王たちが持つ、剣、盾、鎧を戻したとき、塔への道が開かれる。しかしそれは、四天王のひとり玄武の罠だった。![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][000]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/b/b/bbaa2c23.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][002]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/c/a/ca21dccf.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][004]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/4/4/4414220c.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][007]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/0/3/03da5e65.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][021]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/2/2/223b5a83.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][011]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/1/4/14222a26.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][025]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/0/1/01d12825.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][027]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/9/c/9cc7388e.gif)

◆ 魔界塔03階 楽園

ここは、働かなくても、何もしなくても、生きていけるという世界。果たしてここが本当に楽園なのだろうか?何者かが人間の自堕落な様を笑っているような悪意が感じられる。![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][033]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/e/b/eb0bc802.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][035]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/d/1/d1173d34.gif)

◆ 魔界塔04階 地獄

そこは、悪魔たちに支配された人間たちの世界。日々拷問に耐え続けている人々は口をそろえて言う。「この生活に耐えれば、いつか楽園に連れて行ってもらえると言われた」。一体、誰に?![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][037]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/d/1/d1b1a2c2.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][038]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/2/f/2f3e44c4.gif)

◆ 魔界塔05階 海洋世界

世界の大半が海に覆われている世界。この世界をもともと支配していた竜王は、四天王のひとり青龍にその座を奪われてしまったらしい。大海原を航海するための手段、そして敵の本拠地である海底に行くための手段を手に入れなければならない。![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][042]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/0/d/0dc2273f.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][060]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/f/4/f418c35f.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][044]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/9/b/9b78e1e7.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][043]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/d/6/d6f47ffe.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][048]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/d/f/df9b1447.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][049]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/d/d/dd20fc9e.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][051]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/c/0/c068bb20.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][055]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/3/f/3fd7b016.gif)

◆ 魔界塔07階 意志をもった石像の世界

この世界には、数体の石像しか存在しない。だが、彼らはかつて生き物であったような痕跡があり、魔界塔士たちに意志を託すもの、アイテムを授けるなど好意的。しかし、ある程度時間が経過すると、さきほどの行為を完全てに忘れたかのように攻撃をしかけてくる。![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][064]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/5/0/5068fb74.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][067]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/5/2/52215e98.gif)

◆ 魔界塔09階 宿泊施設の世界

世界すべてが巨大な宿屋。そこには、多くの魔界塔士たちが傷つき、ベッドの上でで再起のときを待っている。なぜ、このような世界が存在するのか?ここの住民たちは知ろうともしない。![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][070]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/1/0/10e44240.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][069]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/3/4/34ca173a.gif)

◆ 魔界塔10階 空中世界

大空に浮かぶ雲の上に街が築かれている世界。ここでは、四天王のひとり白虎がいま尚、塔の封印に関わるクリスタルを入手できないでいた。クリスタルのカギといわれているジャンヌとミレイユの姉妹を中心とするレシスタンスと白虎軍の戦いは、今、熾烈をきわめる。![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][074]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/9/6/96b85664.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][072]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/e/c/ecbaece9.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][078]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/8/a/8a330ccc.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][083]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/b/e/be9a5a8f.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][088]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/f/3/f375e6d0.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][095]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/e/6/e6e1bb32.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][005]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/f/e/fec0491d.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][009]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/e/8/e83ec177.gif)

◆ 魔界塔11階 宝箱の世界

まるで魔界塔士をサポートするかのように、宝箱が置いてある。

◆ 魔界塔12階 乾いた大地の世界

タコたちが住むこの世界では、もうずっと長い間、雨が降っていないという。タコたちはわずかな水を求めて泉に集まるがそれもあと少ししかない。このまま彼らは干上がってしまうのか?![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][014]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/4/e/4e8b26ab.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][015]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/2/3/2356c401.gif)

◆ 魔界塔13階 水没寸前の世界

少年が湖にゴミを入れたところ水詰まりを起こし、世界全体が水没寸前となっている。ちょうど12階の世界の上に位置するこの世界。何か関連があるのだろうか?![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][017]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/e/b/ebd42cc8.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][018]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/0/5/0536d698.gif)

◆ 魔界塔16階 都市世界

廃墟と化したこの世界では軍隊はすでに存在しない。替わりに戦いをつづけているのは暴走族の一団だった。世界を周遊し常に攻撃をしかけてくる四天王のひとり朱雀にはあらゆる攻撃が通用しない。そのバリアを中和する兵器イレイザー99を完成させるため、魔界塔士たちは荒廃した街を行く。![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][023]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/d/a/da37422a.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][024]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/8/6/860bcccf.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][025]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/f/6/f6cc813c.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][028]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/0/e/0e28c8cb.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][033]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/2/6/263700c7.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][035]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/3/6/360a2278.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][039]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/f/c/fc2449bd.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][046]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/e/0/e000cc9a.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][054]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/b/2/b24b288f.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][057]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/2/8/2852640b.gif)

◆ 魔界塔18階 カンパニーの世界

階層世界において販売されているさまざまなアイテム?武器を扱っている商社だけが存在する世界。四天王の頂点に君臨するアシュラによって、業績は上がりっぱなしだという。![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][060]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/d/e/de42bae6.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][061]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/e/9/e9f49971.gif)

◆ 魔界塔19階 シェルターの世界

子どもと父親の死体だけが存在する世界。父親の手記によると、アシュラ、四天王の攻撃から逃れるために逃げ込んできたこと。残り少ない食料を父親は一切手をつけず子どもたちに与えてきたこと。神に自分の命は構わないから、子どもたちの命を救ってくれという悲痛な想いがつづられている。その想いは神には届かなかった。父親の亡骸は、最後の執念で作られた最終兵器?核弾頭を抱きかかえている。![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][062]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/0/f/0f0962ae.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][064]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/f/8/f8246c9e.gif)

◆ 魔界塔20階 図書館の世界

世界がまるごと巨大な図書館になっている。そこにある書物はすべて記録。これまでの塔に挑戦してきた塔士たちの名前とその結末が克明と記されている。誰が? 一体何のために? もっとも新しい書物には主人公の名前が…。結末はまだ記されていない。![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][066]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/8/a/8ad815c0.gif)

◆ 魔界塔21階 聖剣の持ち主を待つ老人の世界

その世界にはひとりの老人が住んでいる。神より塔から現れた人間に最強の武器エクスカリバーを託す使命を与えられ、死ぬことを許されなかったという。魔界塔士にたちに聖剣を渡すと同時に、老人の体はチリと化す。![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][068]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/9/0/90118ee2.gif)

◆ 魔界塔23階 楽園の手前、アシュラの間

塔の最上階へ向かう最後の壁として立ちはだかる大魔王アシュラ。激闘の末に勝利した瞬間、足元の階段が崩れ去り、魔界塔士たちははるか階下へと落とされてしまう。そんな彼らに話しかける謎の声――。![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][069]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/d/7/d7a40da2.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][070]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/d/f/dfcc5757.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][073]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/0/c/0c4257fc.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][074]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/b/6/b6b2334d.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][077]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/8/0/80651e38.gif)

![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][078]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/4/a/4a5a4c0b.gif)

◆ 真?魔界塔01~23階 激戦のメイルストリーム

まったく別の構造へと生まれ変わった魔界塔。これまでにない強敵が跋扈し、楽園への道には倒したはずの四天王、そしてアシュラが再び立ちはだかる。激戦を制し、23階の扉を開いた魔界塔士たちはエレベーターでさらに上へ。![Makai Toushi Sa-Ga (J) [!][080]](http://livedoor.blogimg.jp/goodgames/imgs/c/a/ca02abfa.gif)

◆ 真?魔界塔最上階 神の世界

魔界塔士たちを拍手で迎えたのは、旅先で何度も魔界塔士たちにヒントをくれたシルクハットの男。彼は自らを「神」と名乗り、魔界塔における衝撃の真実を語り始める。

─―やっときましたね。おめでとう!このゲームを勝ち抜いたのは君たちが初めてです。

アッシュ「ゲーム?」

─―私が創った、壮大なストーリーのゲームです!

ヴァリス「どういうことだ?」

──私は平和な世界に飽き飽きしていました。そこでアシュラを呼び出したのです。

グスタフ「なに かんがえてんだ!」

─―アシュラは世界を乱し、面白くしてくれました。だが、それもつかの間のこと。彼にも退屈してきました。

マミ「そこで ゲーム??か?」

─―そう!そのとうり!!私は悪魔を打ち倒すヒーローが欲しかったのです!

アッシュ「何もかも、あんたが書いた筋書きだったわけだ」

─―なかなか理解が早い。多くの者がヒーローになれずに消えていきました。死すべき運命を背負ったちっぽけな存在が必死に生き抜いていく姿は、私さえを感動させるものがありました。私はこの感動を与えてくれた君たちにお礼がしたい!さあ、どんなのぞみでも叶えてあげましょう。

ヴァリス「お前のために、ここまで来たんじゃねえ!

よくも俺たちをみんなをオモチャにしてくれたな!

─―それがどうかしましたか?すべては、わたしがつくった“モノ”なのです。

アッシュ「俺たちは モノじゃない!」

─―神にケンカをうるとは…どこまでも楽しい人たちだ!…どうしてもやるつもりですね。

これも いきもののサガか…

よろしい!死ぬ前に神のチカラ、とくと目に焼き付けておけ!!

それは、人間賛歌をテーマにしたRPG![]()

「これも いきもののサガか…」というラスボスである神の言葉は、ゲームタイトルである『サガ』の由来を指し示している。しかし、それだけではことは、ある程度の年齢を重ねると分かってくる。サガには、こんな意味合いがある。「生まれつきの性質?性格」。つまり、人間すべてに向けられているのだ。振り返ってみてほしい。『魔界塔士Sa?Ga』の冒険は、すべて“さまざまな人間と出会う旅”であったことを。

疑心暗鬼が暴走し、殺人鬼になり下がった者。

権力に固執し、腹心に裏切られる者。

大切なものに気がつき、幸せを手に入れる者。

与えられたものに満足しているだけの者。

幸せは誰かから与えられるものと信じ、日々を耐え忍ぶだけの者。

考えることを止めた者。

肉親のために命を投げ出せる者。

肉親を捨ててでもいい暮らしがしたいと願う者。

不法投棄といったエゴを平気でできる者。

社会からはみ出し者と言われても戦いつづける者。

自分の利益のために他人の不幸を笑える者。

『魔界塔士Sa?Ga』に登場する人々の生き方はゲームの中だけものではない。私たちの実生活において、すぐ近くにいる人々であり、自分自身なのだ。それも人間と肯定しつつ、同時に「それでいいのか?」と問いかけてくる。「お前は、今、ただ誰かに言われたことを何も考えずに信じ、自分では何もしようとせずに日々を耐えているだけだ。4階にいるあのキャラクターたちのように」。そんなナイフみたいらとがったメッセージを突きつけられるのだ。こんなRPGが他にあるだろうか。いや、無い!

このような観点からすると、『魔界塔士Sa?Ga』は決して子ども向けではない。大人を打ちのめすRPGが“ゲームボーイ”という名のハードから生まれたのもなんという皮肉だろうか。個人的には、ワンダースワンでリメイクされた本作を高く評価している。グラフィック、BGMともに、大幅にパワーアップしており、オススメだ。

人は誰でも幸せを探す旅人のようなもの。人生で大切なものは何か。『魔界塔士Sa?Ga』は「それはゲームではない」ということを伝える反骨精神のカタマリ、サガの名を冠するにふさわしい傑作なのである。

r4マジコンnds adaptor plus 販売

- 共通テーマ:ドラゴンクエスト テーマに参加中!

王者の挑戦! RPGの新しいカタチを求め、地平の彼方へ。

こんばんわ、レトロゲームレイダース/ジョーンズ博士です。

ドラゴンクエストシリーズのナンバリングタイトルを巡っていく記事も今回が二回目。ファミコン少年少女のためにRPGの入門編として作られた『ドラゴンクエスト』。そのメラのような作品のきらめきは、やがて日本中に燃え広がる業火へと成長し、空前のRPGブームを巻き起こしました。

今のゲーマー諸君は想像もできないでしょうが、1988年以降のファミコンにはドラクエのパチモンRPGが溢れかえっていました。ナイトガンダムも、ビックリマンも、ドラえもんも、ドラクエ風RPGになっていた時代。それも当たり前です。ユーザーはドラクエのようなRPGを渇望し、作り手には成功するRPGのお手本がドラクエしかなかったのですから。その存在はまさに“カリスマ”でした。

断言します! 『ドラゴンクエスト』がなければ、今日の日のコンシューマRPG文化は存在しません。『ファイナルファンタジー』も、『女神転生』も、『桃太郎伝説』も、『MOTHER』も、『天外魔境』も生まれなかったでしょう。『ドラゴンクエスト』の偉業とは、それだけ大きなものだったのです。

しかし、大きな成功は同時に大きな不幸のはじまりでもありました。『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』によって役目を終えたはずのシリーズでしたが、その人気の大きさゆえに、もう自らの手で幕を下ろすことができなくなっていたのです。「RPGの面白さを伝える伝導師」は、今や「国産RPGの最先端をいく王者」に 。そして堀井雄二氏は、以降の作品の目的を「国産RPGの新しい可能性を探る挑戦」へとシフトさせていくのです。

ドラゴンクエストIV 導かれし者たち![]()

「勇者よ、目覚めなさい。」

いつもの牧歌的なグラフィック、勇者が主人公といったカモフラージュで「変化の乏しいドラクエ」を装っている本作ですが、実は『III』と真逆のアプローチに挑戦していることにお気づきでしょうか。

『III』は「プレーヤー=主人公」であり、主人公視点で冒険を体験していくという作品です。対する『IV』は 「群集劇」。各章の主役たちはプレーヤーが操作することで従来のドラクエこそスタンスを守っていますが、行なっていることは「さまざまな視点から物語を進行させる」というもの。さらに着目すべき点は、「五章構成の体をなしていますが、四章まではあくまでも本編である五章のプレリュードでしかないこと」です。どういうことか? 一章から四章までは、これまでのドラクエの物語では語ってこなかった「世界が危機に瀕していくプロセス」が描かれ、さらに複数主人公の視点を使うことにより、世界で起こっているさまざまなドラマをプレーヤーに見せていく…。つまり、「主人公の冒険を追体験させるゲーム」ではなく、「物語を見せるゲーム」という変質を遂げているのです。

賢明なる読者の方々ならもうお気づきではないでしょうか。「物語を見せるRPG」─―、それは今日のJRPGのスタンスそのものであること。後にライバルとなるファイナルファンタジーが群集劇の手法をとる『ファイナルファンタジーVI』の発売が1994年。本作が発表されたのは、その4年前の1990年です。

本作の魅力のひとつは、主人公が二人いること。プレーヤーが操作できない影の主人公とは、魔物の皇子であるデスピサロです。

彼は、最初名前しか出てきませんが、物語が進むにつれて何かとてつもない禍々しいことを画策している存在であることが分かってきます。そして、さらにストーリーを進めると、一人の美しいエルフを守るために人間を憎んでいるという一面も。そう、デスピサロは勇者の前に立ちはだかるただの悪の大魔王ではないのです。天空の勇者と正反対に位置する、まるでコインの表と裏のような存在。もっとも対極にいるはずなのに、その存在がなければお互いが存在するはできない。特別な使命を帯びていること、愛する女性がエルフであること、心を許した仲間がいることなど、主人公と数多くの共通点も見られます。

それだけに、親友(ピサロナイト)を亡くし、優秀な手駒を失い、切り札である地獄の帝王も倒され、信じていた部下に裏切られ、最愛の人ロザリーを目の前で殺され、心が壊れていく様は涙なくして見ることができません。見た目とうらはらに、『ドラゴンクエストIV』はどこまでも画期的な作品だったのです。

ドラゴンクエストV 天空の花嫁![]()

「強き心は、時をこえて。」

冒険の達成感とは何によって生まれるのだろうか? 「与えられたマップの、行っていない場所を埋めていく」。かつてドラクエ自身が示した方向性は今や既製RPGの常識となっていました。“その先”とはどんなカタチになるのか。『ドラゴンクエストV』が出した答えは、世代?年月という概念を取り入れた「親子三代による壮大な冒険」でした。

マップを広くしても、新しい街を増やしても、ゲームのプレイ時間を伸ばすだけに他なりません。冒険の達成感を味あわせるには旅に費やしたある程度の時間が必要。しかしそれは、プレイ時間である必要はない。そこで、『ドラゴンクエストV』が行なったのは、物語に時間の概念を取り入れるということ。父親の代からずっと続いている旅は、主人公が父の意志を継ぎ、そして家庭を持つ頃に終わりを告げる。これにより、約30時間のプレイ時間で、“数十年にわたる、グランバニアの誇り高き戦士たちの探求の旅”を表現したのです。

前作『IV』は物語性を追求するあまり、マップ上にある町や洞窟の数が増加。そのため、少し歩けば次の町がある…という弊害がありました。それを受けて本作は、作品のテーマである「流浪の旅」を表すため、街の数を減少させることに。しかし、ボリュームがダウンしたわけではありません。同じマップ、同じ街でも、年月が経過すればそこは以前とは全く違う場所。事実、本作ではゲーム中に何度も訪れることになる街がいくつか存在するのが、年月とともにその顔つきはまるで変わっていく。フィールドも同様です。幼少期に父に置いていかれまいと一生懸命に歩いた道、青年期に幼馴染の女の子を探して歩いた道、そして今、子供たちと再び同じ道を歩む。世代?年月という要素が加わることで、「街に行く」、「平野を歩く」という一連の行動にも深みが出たのでした。

余談になりますが、主人公が幼少時に過ごしたサンタローズの村は、青年期になってから訪れるとマップがビミョウに狭くなっています。これは、子供の頃によく行った場所に大人になってから行くと「あれ、こんなに狭かったっけ?」と感じる、あの感覚を再現したそうです。本作にはこのような、実に堀井雄二氏らしい細かい演出がいたるところに散りばめられています。例えば、ゲームスタート時に最初に立ち寄る港。父?パパスは「危ないから外には出るな」と注意しますが、港の外に出ることが可能です。そして、魔物とのエンカウント。どう考えても幼少期の主人公がスライム三匹を相手にするのは難しい。すると2ターン目に、「なんと パパスが かけつけてきた!」とパパスが戦闘に加わります。あっという間にスライムを倒す親子。戦闘終了後、パパスは主人公がどんなにケガをしていなくても「大丈夫か?」とホイミをかけてくれます。これだけのことで、「主人公と父親の関係」を、そして「パパスがいかに主人公を息子として愛しているか」を表現した素晴らしい演出を、私は他のRPGで見たことがありません。

人生とは、よく旅に例えられます。さまざまな人と出会い、別れ、そして前に進んでいく。本作から取り入られた「魔物を仲間にできる」というシステムによるパーティ編成は、奇しくも人生の縮図を感じさせるものになりました。システム自体は『女神転生』シリーズで使われているなど真新しいものではありませんでしたが、鳥山明先生が描く、可愛らしく格好いいモンスターたちとのにぎやかな旅の様子は本作ならではのもの。そのイメージは『ポケットモンスター』誕生のキッカケにもなったと聞きます。

見ず知らずの魔物たちと心を通わせ、馬車は次第に仲間たちであふれていく…。中には、戦力的には二軍だが愛着があって手放せないというキャラもいるでしょう。そう、それこそが『ドラゴンクエストV』の真骨頂。主人公が旅を通して作って行くのは、殺戮兵団ではなく、“家族”なのです。あなたにとってドラクエVはどんなゲームですか?と聞かれたら私はこう答えるでしょう。

人生…かな(笑)。

ドラゴンクエストVI 幻の大地![]()

「この旅は、夢という真実へ。」

『ドラゴンクエストV』は、日本産RPGらしく、物語とメッセージ性の高い優れた作品ではありましたが、正当な評価を受けませんでした。ドラクエが何年も制作期間を設けている間に、市場では新しいRPGの新風が吹き始め、すでにドラクエのスタイルは古いものとなっていたからです。

そして、迎えた『ドラゴンクエストVI』は、「時代の流れを掴まなければならない」という商業的思惑と、「ドラクエはドラクエの道を進む」という信念を両立させるという大きな課題を抱えていたのです。並みのクリエイターならユーザーの意志を尊重した凡作を作ってお茶を濁すところ。しかし、堀井雄二氏率いる制作陣は違いました。過去最大の危機と逆境をはねのけて、過去最高の作品を作り上げたのです。結論から言いましょう! 『ドラゴンクエストVI』はシリーズ最高傑作です。

本作が発売されたのは1995年。「頑張れば誰だって幸せになれる」といった神話はバブル景気とともに崩れ去り、人々はアイデンティティの確立に大いに迷っていました。そんな時代の影響を受けた本作の冒険の目的は、 「魔王を倒す」ではなく「本当の自分を探す」。それは、心の内面にスポットを当てるという新たな可能性の開拓となったのです。

本作では、フィールドマップは二つ存在します。一つは「現実世界」、もう一つは「夢の世界」。夢の世界とは世界中の人々の夢が合わさってできたもの。言い換えれば、“精神世界”です。本来ならば、見ることも触れることもできない世界ですが、主人公たちは元々夢の世界の住人でありながら、現実世界にはじき出された存在ゆえに二つの世界を行き来できる特殊な能力を持ちます。自分たちは現実世界で誰かが夢見ている“こんな風になりたい自分”。ドラクエVIは“夢”が“本当の自分”を探しに行く物語なのです。現実の自分を知っても今よりもいいことなんて何一つありません。現実と向き合うという辛い瞬間が待っているだけ。しかし、“今”と向き合わなければ、先には進めない。先に進むためには心の痛みを伴う通過儀礼が必要であることを主張します。 ドラクエは子供向けのRPG? ハッ、笑わせてくれます。そう感じるのはプレイしている側が幼いだけ。ドラクエVIのストーリーは、ナイフのような鋭さをもってプレーヤーに問いかけてくるのです、「お前の生き方は、本当にそれでいいのか?」と。

主人公が旅先で遭遇するイベントも一筋縄のものはありません。恋人を裏切ったことを後悔し続ける老婆、村を助けてもらった英雄を今度は疎ましく思う人々、たった一回約束を破ったことで人生を台無しにした男、自分の愛のために相手に粘着する魔法使い、甘い言葉につられて楽な道に逃げる人々、強さを求めるあまり孤独に心を蝕まれていく剣士…。30を超えた今、ゲーム中に出てくる人々をとても他人とは思えません。それらは、自分のすぐ近く、知り合いや親戚、友人が陥っているさまざまな人生そのものだからです。

その一方で、本作は「ドラクエの不文律」と思われていることをことごとく破壊しています。「勇者は誰でもなれる」、「魔王は4匹存在する」、「フィールド上に階段がある」、「あえて触れない仲間の過去」、「謎はすべて明かされない」…など。ここには、RPGはもっと自由でいいんだというメッセージが込められているような気がします。

大人がプレイしてこそ真価を発揮するRPG、それが『ドラゴンクエストVI』です。自分の内面と向き合ってもう一度プレイしてみてください。エンディングで孵る卵の中に、あなたは何を見るでしょうか。

R4i 購入ds r4